Ambigüedades

Uno puede amar mucho a los personajes de una novela y al mismo tiempo tratar a patadas a las personas reales que tiene cerca

La simpleza en los juicios políticos, la bipolaridad de la filia o la fobia, el blanco y el negro, da la impresión de que se contagia a las apreciaciones estéticas. Nos quejamos de la insensibilidad de mucha gente hacia las mejores creaciones de las artes de la imaginación, pero esa deficiencia sería menos grave si no se correspondiera con una insensibilidad hacia los seres humanos concretos, los que quedan clasificados y borrados bajo los estereotipos de la ideología, de la indiferencia o del odio. Es triste que una persona no se conmueva ante el destino infortunado de un personaje de ficción, o no sea capaz de intuir las sutilezas y las ambigüedades con que le dio vida su autor. Pero es más triste todavía, y más peligroso, y hasta aterrador, ver los extremos de indiferencia y de crueldad de los que puede ser capaz un ser humano delante del sufrimiento de otros seres como él, solo que separados por una línea sórdida de creencia, identidad, color de cara. Hace unos días, en este periódico, Juan Arias escribía un artículo sobre la falta inaudita de piedad de quienes han aprovechado en Brasil la muerte de un nieto del expresidente Lula da Silva para ensañarse aún más con él, celebrando la muerte de un niño de siete años como un castigo de Dios y haciendo ese tipo de bromas inmundas que aquí también se han puesto de moda, y que algunos imbéciles justifican apelando a la libertad de expresión y al humor.

En su artículo, Juan Arias cita a alguien que califica de psicópatas a las personas capaces de ese grado de saña. Alguna razón de fondo muy oscura tiene que haber para que los psicópatas sean tantas veces protagonistas de las ficciones contemporáneas más celebradas. El tipo de personaje que más simpatía despierta es aquel que se caracteriza por no sentir compasión ninguna hacia los sufrimientos de los otros, incluidos los que él mismo inflige.

No creo que la sensibilidad hacia las artes o la afición a las novelas garanticen por sí mismas una mirada compasiva y alerta hacia los seres humanos. Uno puede amar mucho a los personajes de una novela y al mismo tiempo tratar a patadas a las personas reales que tiene cerca. Pero si el amor por las artes se corresponde con una actitud cordial hacia las personas reales, si la belleza que contemplamos en ellas nos enseña a mirar el mundo terrenal, la educación estética puede volverse inseparable de un aprendizaje práctico de la decencia, y proveerlo a uno con facultades de conocimiento y de intuición, de flexibilidad de espíritu, que le ayuden a comprender la complejidad de cualquier vida humana, y las variedades de gradaciones y matices de la experiencia de cada uno, lo estimulante y lo inapresable de la vida real.

Algo más tienen en común el aprendizaje de la vida y el de las artes: se aprende a lo largo de mucho tiempo, y solo poniendo mucha atención, y siempre quedan márgenes de incertidumbre y de ambigüedad que no hace ninguna falta despejar. Cuando todo tiene que suceder muy rápido para atraer fugazmente a personas muy distraídas, las recetas ideológicas ofrecen esa ventaja que resumía inmortalmente un personaje de Woody Allen: “He leído Guerra y paz en media hora. Trata de Rusia”. Quien no tiene tiempo para sumergirse durante días o semanas en una novela y formarse un juicio reflexivo sobre ella, ni para dedicar 10 minutos a mirar un cuadro, tampoco lo tendrá para fijarse en el espectáculo más cotidiano y también más misterioso que ofrece la vida, la presencia verdadera de un ser humano: para intentar comprenderlo; incluso para ponerse en su lugar, o “en sus zapatos”, como dicen ahora algunos estilistas.

Leo novelas muy militantes escritas ahora y me da la impresión de que los personajes son portavoces de las ideas de sus autores o maniquíes articulados para la repetición de consignas. No tengo nada contra las ideas. Hay novelas magníficas que están llenas de ellas. Pero si lo que uno quiere, respetablemente, es difundir un manifiesto, es más práctico hacerlo a cara descubierta. Ni las personas ni los personajes son reales si se les reduce a categorías abstractas, a símbolos políticos: la novela, en sí misma, es el reino de lo dudoso y lo ambiguo, no del sí o no, sino del sí y no y el quizás y el quién sabe. En la novela aprendemos que se puede estar cuerdo y al mismo tiempo mantener una extraña lucidez parcial, que no hay esencias fijas sino estados mudables, y que dentro de cada uno de nosotros habitan multitudes.

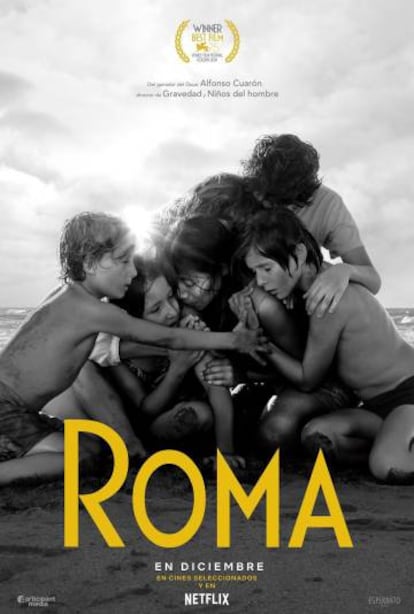

Cuando observo ciertas faltas de sutileza o de empatía —perdón por la palabra— me da la impresión de que son en parte el resultado de la falta del hábito de leer buenas novelas. La novela, por definición, es plural: no cuenta lo que sucede, sino lo que le sucede a alguien; salta de lugares y de puntos de vista con la desenvoltura del Diablo Cojuelo. Casi nunca permite certezas ni juicios tajantes. Leo algunas de las críticas negativas sobre la película Roma y, dejando a un lado la libertad de opinión de cada uno, me parece que proceden de la aplicación de una rejilla o un catecismo ideológico a una obra de imaginación que cobra toda su fuerza examinando la complejidad de experiencias vitales y de puntos de vista que se entrecruzan en una sola historia. Creo también que parte de la hostilidad doctrinal que despierta la película viene del resentimiento no confesado hacia su perfección visual y narrativa. Hay almas ruines que perciben como una afrenta la belleza.

Pero lo que más ofende de Roma es su manera de retratar la ambigüedad de la vida, de los sentimientos, de las lealtades. Esa criada que es una víctima objetiva y que está confinada en la doble marginalidad de su pobreza y su condición de indígena siente un amor muy hondo hacia los hijos de la familia que la explota y hacia la señora que goza y ejerce sobre ella una posición de privilegio. Y también la señora siente amor y gratitud hacia ella, aunque no ponga en duda las divisiones de clase de las que se beneficia, igual que los niños la quieren apasionadamente y no por eso se hacen preguntas sobre su condición o sobre la vida que lleva cuando no está con ellos. Alfonso Cuarón no necesita gritar contra la injusticia para hacérnosla visible. Quien no sepa o no quiera ver a las personas tal como son, difícilmente podrá atestiguar sus vidas ni vindicar sus derechos.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.