¡Que viva América Latina!

La FIL hace realidad el viejo sueño bolivariano de la unidad, si no política, al menos cultural, que es lo que en el fondo importa

Tomo prestado para este Sillón de Orejas transoceánico el título de una de las actividades programadas por la FIL. Y es que se me antoja que nada ofrece un desmentido mayor a las negacionistas afirmaciones de Borges (“América Latina no existe” o “nadie se siente latinoamericano”) que esta feria universal del libro, y de quienes los hacen y disfrutan, que ahora entra en su treintena de la mano de la infatigable Marisol Schulz, como el más grande acontecimiento de la cultura escrita en español (pero no solo). La FIL hace realidad el viejo sueño bolivariano de la unidad, si no política, al menos cultural, que es lo que en el fondo importa. Y lo hace por medio de la letra (que ya no entra con sangre, sino con educación y respeto a la diversidad). Ahí es nada: la cultura escrita unificando un espacio en el que, según datos de El libro en cifras (CERLALC, junio 2016), viven 610 millones de personas que tienen, además de las suyas indígenas propias, una lejana herencia común que se impuso —con demasiada frecuencia— a sangre y fuego, y que acabó mezclándose con las autóctonas en el crisol de los dos mayoritarios idiomas peninsulares. En ese continente cargado de pasado (con espeluznantes, insultantes diferencias nacionales en cuanto al PIB per capita) y proyectado al futuro, se producen casi 200.000 títulos al año, más de 500 cada día. La mayoría de los que se comercializan salen de las imprentas propias: el nuevo colonialismo editorial, más eficaz y mucho más atento a las realidades literarias del continente, se ejerce desde las filiales nacionales de las casas-madre españolas, de ahí que las exportaciones españolas hayan descendido, por innecesarias, desde principios del milenio. De cada 100 libros publicados en América Latina, 22 lo son en formato digital; claro que entre ellos no figuran muchos de los llamados autores-editores indies, que han decidido, como en otros lugares, prescindir de formalidades y buscar su público de otro modo. En la peor parte de este apartado, y entre otras muchas lacras que afectan a la organización social, la desigualdad económica y las carencias educativas, destacan los (aún) pobres hábitos de lectura (en México, por ejemplo, más de un 60% de la población no lee nunca), y el inconcebible desconocimiento literario mutuo: solo un 20% de las importaciones de libros son interamericanas.

Excurso

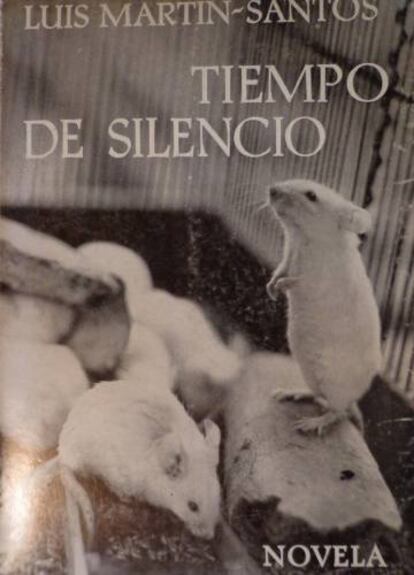

En mi caso, si mis improbables lectores tienen a bien disculparme el obsceno zambullido en lo autobiográfico, accedí a la “literatura latinoamericana” a la vez muy jovencito y muy tarde (me refiero a las novelas: a la poesía llegué antes, vía Darío, Vallejo y el Neruda inevitable). Y lo hice, como muchos lectores españoles de mi generación, puenteando a las sucesivas promociones de grandísimos escritores que desde los modernistas —los primeros que consiguieron que la literatura de allá se impusiera a la de acá e influyera en ella— habían producido el nutritivo plancton del que se alimentaría lo que luego se conoció como boom y hoy es ya tópica prehistoria. Me deslumbró Rayuela un verano en que escuchaba una y otra vez Like a Rolling Stone —otro “descubrimiento” generacional— en un vinilo que aún conservo rayadísimo. Y, ante aquel torrente de lenguaje extrañamente familiar que Cortázar utilizaba nada familiarmente, tuve la sensación de que hasta Tiempo de silencio (Luis Martín Santos, 1954) o Las afueras (Luis Goytisolo, 1958) —los grandes hitos de mi panteón literario— se convertían en pintorescas antigüedades narrativas (insisto: era muy joven). Cortázar (y después, en desquiciada cronología, Rulfo, Borges, Onetti, Vargas Llosa, Fuentes, Donoso, Cabrera Infante, García Márquez, Sabato y el grandísimo Lezama Lima de Paradiso) enseñó a un par de generaciones de lectores españoles cómo se podían contar otras cosas (y mucho más interesantes, en el sentido que Henry James daba al término) en un idioma que parecía haberse sometido, al otro lado del océano, a un extraordinario proceso de purga y regeneración. Fin del (prescindible, me temo) excurso autobiográfico.

Final

Luego vino lo que vino. En América los nuevos escritores que surgieron tras los setenta (cuando todavía Cortázar, como recuerda Sergio Chejfec, proponía la metáfora de la ametralladora como sucedáneo revolucionario de la máquina de escribir) supieron matar a sus padres, como debe ser. Y, hoy, superado el vacío de casi dos décadas impuesto por cegatas decisiones de grandes grupos que confundieron toda la literatura latinoamericana con la que daba pingües beneficios (hubo un tiempo en que solo parecían interesados por Isabel Allende), hace años que volvemos a poder leer en España lo que hacen los jóvenes (o no tan jóvenes) narradores latinoamericanos (muchos en la estela fecunda de Bolaño), aunque ninguno “venda” tanto (todavía) como para comprarse un yate y viajar a Barcelona pilotándolo. Por cierto, Barcelona sigue ejerciendo su atracción sobre los escritores de allá: continúan viniendo, aunque no, como sus padres, para huir del otro boom de los setenta —las dictaduras—, sino para estar presentes en lo que todavía es uno de los dos centros de la edición mundial en español. La última novela americana con telón de fondo barcelonés es la divertida sátira “negra”. No voy a pedirle a nadie que me crea, del mexicano Juan Pablo Villalobos, premio Biblioteca Breve de este año. La casualidad (aunque no existen) ha querido que alternara su lectura con la de una obra maestra antigua: Patas de perro (1965, Malpaso), del grandísimo escritor chileno Carlos Droguett, muerto en su exilio suizo (adivinen por qué) ahora hace 20 años. Una vez más, la literatura nos permite conocer —a menudo mejor que la historia— todas las Américas de América. Disfruten de la Feria, que yo no puedo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.