Leyenda Ivry Gitlis

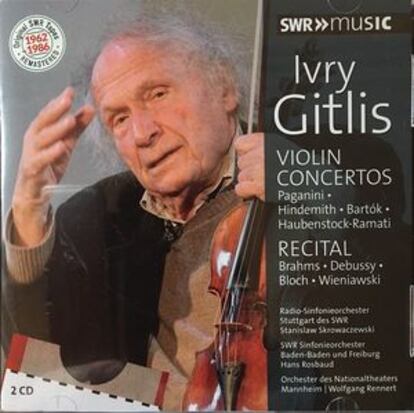

Me he encontrado en los discos perdidos de una tienda de baratillo el tesoro de un doble CD de grabaciones que hizo Ivry Gitlis entre 1962 y 1986 con la Orquesta de la SWR. Y he descubierto que nunca se habían publicado antes, aunque la admiración que uno siempre ha sentido por ese inmenso violinista -y no inmensamente conocido- tiene mucho que ver con la experiencia de haberlo conocido, frecuentado, incluso apreciado como una figura patricia. Y no tanto una estrella como una leyenda, apropiándome del criterio de Norman Lebrecht.

Fue mi vecino en París, aunque la definición de vecino se antoja una manera prosaica y ventajista de simplificar la compleja identidad del sujeto. Más aún tratándose de un personaje absoluta y objetivamente genial. Ivry Gitlis es uno de los mayores violinistas de nuestro tiempo, aunque su fama la conozcamos apenas unos cuantos melómanos.

Tiene 93 años y un Stradivarius mucho más viejo aún que impresiona contemplar de cerca porque parece la reliquia de un bosque italiano. Ivry, más que violinista y músico, es un superviviente. Ha superado no sé cuántas operaciones a corazón abierto y ha tocado en los funerales de no sé cuántos amigos, aunque semejantes contratiempos representan una anécdota circunstancial en la memoria del maestro.

Recuero una foto de su casa donde él mismo aparece aferrado al violín en el campo de concentración de Birkenau. Ha nevado y se desdibuja en el fondo de la imagen la torre funeraria y erguida debajo de la cual circulaban como convoyes de termitas los trenes del exterminio. Ivry consiguió refugiarse en Inglaterra. Empleó sus manos de seda para fabricar armas de la industria aliada.

Nació en Israel cuando Israel no existía geopolíticamente. Ha sobrevivido al alcohol y a los Rolling Stones. Se casado en algunas ocasiones y tiene cuatro hijos que le llaman poco y le visitan menos en su cueva de Saint-Germain. Le saludan por las calles los vecinos, y las camareras le permiten ciertos excesos verbales. Pecados de vejez que Ivry se concede aristocráticamente y que saborea desde un ángulo tragicómico.

Se diría que la ironía, el sarcasmo y la parodia sirven de contrapeso a las reflexiones en clave existencial que de vez en cuando desliza sin ánimo de proselitismo ni aquiescencia doctrinal. «Nos pasamos la vida queriendo comprender. Y es un esfuerzo inútil, porque no hay nada que comprender», masculla Ivry. Los años no han deteriorado su lucidez, aunque Gitlis sostiene que la buena salud mental es un fardo y una carga para un anciano consciente como él. Hubiera entonado la Elegía de Phillip Roth. Hubiera dicho que la vejez es una masacre. Quizá exagera. Quizá reflexiona sin mesura sobre la muerte: «Hay dos maneras de suicidarse. La lenta y la violenta. Aquella consiste en vivir. La otra consiste en no haber nacido».

Nada tiene de lapidaria ni de apocalíptica la personalidad de Ivry. Es un hombre audaz, bueno, brillante, ameno, entrañable, virtuoso de la escatología –en todas las acepciones–, tolerante, inteligente, menos autodestructivo que antaño. Puede que le guste demasiado ponerles trampas verbales a sus interlocutores. Sobre todo porque sabe manejarse mejor que ellos en esa imperceptible separación que separa la luz de la oscuridad. La verdad de la mentira. La broma del dogma. El pecado de la filantropía. La cuna del cementerio.

Ivry Gitlis fue mi vecino. Un privilegio no exento de riesgos, porque las personalidades, supervivientes en la acepción mayúscula, corren el riesgo de delatar tu propia insignificancia. «Te has equivocado de época, muchacho», parece decirte sin la menor arrogancia ni las pretensiones de hacerle un monumento de cartón a la nostalgia.

Comentarios

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.