“Hasta los 26 años no pude disfrutar del placer de morder una manzana”

La biomedicina logra avances para crear órganos biónicos y tejidos híbridos, con compuestos químicos y células vivas

Hasta los 26 años, Mirabela Stefanache no pudo morder una manzana. Una malformación congénita le había limitado la posibilidad de masticar con normalidad por una fisura en el paladar que, además, le había impedido desarrollar todos los dientes. Tras 15 intervenciones quirúrgicas en su país natal, Rumanía, llegó a España, donde un equipo consiguió implantarle una prótesis biocompatible específicamente diseñada para ella. Hoy, con 33 años, lleva una vida normal y puede sonreír. “No existen palabras para expresar cómo me siento. Soy otra. Ya no tengo que esconderme”, afirma. Ella es una de las beneficiarias de los avances en medicina con implantes biocompatibles, diseñados con la ayuda de impresoras 3D específicamente para cada persona. Un campo en el que se avanza hacia la fabricación de órganos y tejidos con materiales híbridos, que combinan células vivas con compuestos químicos. Un paso importante en un aún lejano futuro de órganos biónicos.

“Me sentía cohibida, con la autoestima baja. No podía hablar con nadie sin percibir que me miraban solo a la boca y a la nariz, deformadas por haber nacido con labio leporino. Me pasaba la mayor parte del tiempo encerrada, protegida”, recuerda Stefanache, auxiliar de geriatría en el País Vasco.

Tras más de una decena de intentos de reconstrucción, la joven rumana se puso en contacto con el equipo de Pedro Martínez Seijas (León, 1968), máster en ingeniería biomédica y en cirugía oral y maxilofacial del hospital Clínico Universitario de Santiago. La sanidad pública vasca (Stefanache reside en Gipuzkoa) aglutinó el equipo médico y de ingeniería que reconstruyó el paladar de la paciente con tejidos de las mejillas y una prótesis biocompatible que facilitó el implante de dientes. Siete años después, Stefenache afirma sentirse “perfecta” y “feliz”: “Por primera vez pude sentir el placer de morder una manzana. No siento nada extraño en mi cuerpo. Es como si fuera la boca con la que tendría que haber nacido”.

Patricia Martínez Zugasti, consultora informática de 51 años, corría el riesgo de perder la vista por una tumoración benigna que le amenazaba el nervio óptico. Pasó 10 años de pruebas y diagnósticos que concluían que no era necesaria la intervención por el carácter no canceroso del hemangioma, crecimiento anormal de vasos sanguíneos. Pero el avance empezó a sobrepasar los límites de lo estético para afectar a las zonas de las que dependía su visión. De nuevo, los avances de la biomedicina le permitieron recuperar la normalidad. “Si no fuera por la operación, no tendría una vida normal”, reconoce.

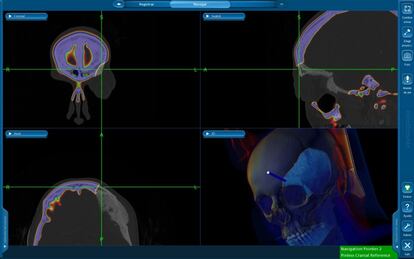

Martínez Zugasti llegó a la intervención con tranquilidad. Toda la actuación se había calculado al milímetro antes de abrir. Un modelo exacto de la zona ocular de la paciente había sido reproducido exactamente en laboratorio para planificar la operación antes de entrar en el quirófano.

“La navegación quirúrgica es como un GPS completo. Antes teníamos el mapa del lugar de donde partíamos, pero no de todo el recorrido. Ahora sabemos exactamente por dónde tenemos que ir y qué nos vamos a encontrar”, resume Martínez Seijas. “Además, nos permitió realizar toda la intervención en tres horas en vez de las 10 que hubiera necesitado sin las técnicas biomédicas aplicadas”, añade.

La biomedicina, que investiga el funcionamiento de un organismo o de un tejido agrupando procesos biológicos, químicos y físicos, avanza con un horizonte objetivo: la creación de órganos. El sueño de una persona parcialmente biónica, con prótesis y procedimientos tecnológicos que sustituyan o ayuden a las funciones naturales, aún está lejos. Pero los avances permiten pensar en un futuro en el que se puedan implantar órganos creados artificialmente.

Un equipo del Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab, el Wyss de la Universidad de Harvad y el centro de cáncer Dana-Farber han conseguido desarrollar un método mediante impresión 3D que permite incorporar células vivas a prótesis y compuestos terapéuticos, según una investigación recogida en Advanced Functional Materials.

Rachel Soo Hoo Smith, una de las investigadoras, lo describe como “materiales vivos híbridos”. Según explica en la referencia del estudio, son productos químicos que “actúan como señales para activar ciertas respuestas en microbios biológicamente diseñados que muestran colores específicos o fluorescencia en respuesta a las señales químicas”. El objetivo es crear herramientas o dispositivos que incorporen elementos biológicos vivos, cuyo comportamiento sea predecible y que sea posible su fabricación a escala industrial. Esta técnica permite diseñar objetos con superficies biológicas que pueden programarse para responder de manera específica a estímulos particulares como la luz o la temperatura o señales químicas.

Ahora tenemos la capacidad de fabricar elementos con propiedades estructurales, mecánicas y biológicas clave de los tejidos nativosAdam Feinberg, investigador principal del Grupo de Biomateriales y Terapéuticos Regenerativos de Carnegie Mellon

Investigadores de la Universidad Carnegie Mellon han publicado en Science un avance de la tecnología Freeform Reversible Embedded of Suspended Hydrogels (FRESH), que permite imprimir colágeno en 3D para construir componentes del corazón humano. “Ahora tenemos la capacidad de fabricar elementos con propiedades estructurales, mecánicas y biológicas clave de los tejidos nativos", afirma el profesor Adam Feinberg, investigador principal del Grupo de Biomateriales y Terapéuticos Regenerativos de Carnegie Mellon, donde se realizó la investigación.

"Todavía hay muchos desafíos que superar para llegar a fabricar órganos 3D con bioingeniería, pero esta investigación representa un gran paso adelante", afirma Feinberg.

Otro equipo de investigadores de la Universidad de Minnesota ha conseguido, por primera vez, imprimir en 3D receptores de luz en una superficie hemisférica, según un estudio publicado también en Advanced Materials. "Los ojos biónicos generalmente se consideran ciencia ficción, pero ahora estamos más cerca que nunca tras usar una impresora 3D multimaterial", ha afirmado Michael McAlpine, coautor del estudio.

“Estamos en fase de evolución e innovación. Pero aún quedan unos 15 años para la revolución que supondrá la creación de órganos biónicos. La parte más factible es la creación de sistemas bioeléctricos [procesos eléctricos que experimentan los seres vivos]. Los avances con exoesqueletos son una fase previa”, afirma el experto español en biomedicina Martínez Seijas, quien prevé un futuro en el que los trasplantes no dependan en exclusiva de las donaciones.

“Por el momento, no es el bálsamo de Fierabrás. La impresión de órganos en 3D es una tecnología limitada por ahora para casos muy concretos. Pero ha llegado para quedarse”, asegura el médico leonés, quien advierte que, en cualquier caso, todo avance tecnológico debe tener como meta la salud de las personas y que nunca sustituya la relación entre el médico y paciente, principio y fin de la medicina.

Puedes seguir a Materia en Facebook, Twitter, Instagram o suscribirte aquí a nuestra newsletter

Una fábrica a bordo

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha desarrollado una impresora 3D para que se incorpore a la equipación de la Estación Espacial Internacional (ISS) con el objetivo de limitar la dependencia de los suministros desde la Tierra. El dispositivo puede usarse en ingravidez y es capaz de imprimir plásticos de calidad aeroespacial.

La impresora MELT puede imprimir una amplia variedad de termoplásticos a partir de ABS (acrilonitrilo, butadieno y estireno) y de alto punto de fusión como PEEK (poliéter éter cetona), que es capaz de sustituir materiales metálicos en algunos casos.

El proyecto MELT, apoyado a través del programa Elemento de Desarrollo Tecnológico de la ESA, identifica tecnologías necesarias para el espacio que luego tienen aplicaciones en otros ámbitos, como la biomedicina.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.