Los demonios catalanes de Tarradellas

Jordi Pujol, Òmnium Cultural y Montserrat aparecen como ‘obstáculos’ del presidente en el exilio entre sus papeles de 1954 a 1977, publicados ahora en libro

“El Sr. Albert no es federal ni federalista. Cree que Cataluña debe hacer un contrato con el Estado español a base de dar la menor cantidad de molestias a los castellanos (…) En ningún caso Cataluña ha de desgastar su posición adoptando posiciones románticas y de escaso porvenir (…) Hay que evitar la producción de estados pasionales catastróficos. Dijo repetidamente que l’Esquerra había logrado el Estatuto por una sola causa: la amistad personal que unió a Macià con Alcalá Zamora (…). La cuestión consiste, pues, según el Sr. Albert, en resolver el problema con la menor cantidad posible de estragos morales, políticos y materiales. Eso obligará a no hinchar la cuestión y, a pesar de mantener la dignidad, más bien a reducirla…”.

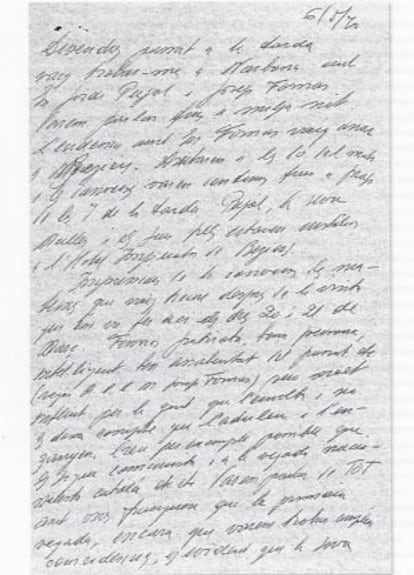

El Sr. Albert es, ni más ni menos, un Josep Tarradellas que había recibido por espacio de 22 horas, entre el 21 y el 23 de junio de 1960, al redactor del informe, ni más ni menos (también) que Josep Pla. El mensaje del entonces presidente de la Generalitat en el exilio, en el que se ratificará 16 años después ante Alfonso Osorio, ojeador de Adolfo Suárez (“Cataluña no debe ser incordiante en el conjunto político español”), contrasta con la realidad catalana de 2015. Eran otras personalidades y actitudes en circunstancias diametralmente opuestas, aunque no exentas de tensiones poco conocidas, como el amor-desamor entre Tarradellas y Jordi Pujol, o la inmensa desconfianza de aquel hacia supuestos aliados como Òmnium Cultural o Montserrat… Todo ello está en Josep Tarradellas. L’exili 2: 1954-1977 (Dau), nueva entrega de una indirecta biografía necesaria del presidente de la Generalitat en que se ha convertido la publicación de su ingente archivo custodiado en Poblet.

Tarradellas parece, en esos 23 años, la encarnación orteguiana del hombre y sus circunstancias. Una tormenta perfecta a partir de los acuerdos de España con EEUU y el Vaticano (ambos de 1953) y el inminente reconocimiento de las Naciones Unidas (1955), las consecuencias del perfil bajo de la Generalitat por la enfermedad del presidente Josep Irla y la miseria de recursos convierten la Generalitat en una institución invisible cuando en el verano de 1954 Tarradellas accede a su presidencia.

Pragmático y con excelente pituitaria política, Tarradellas se da cuenta de que el exilio se derrite: por envejecimiento físico y mental y por los nuevos aires que corren ya en el interior de Cataluña, de donde está siempre bien informado, como constata el historiador Carles Santacana, responsable de la proteica introducción del volumen y del de su entrega anterior (Josep Tarradellas. L'Exili 1: 1939-1954).

En un contexto de frontera delgadísima entre la institución y la persona (siempre se mostrará contrario a formar gobierno en el exilio o acabará convirtiendo la boda de su hijo en un acto de estado), Tarradellas traza un doble plan cuyo único denominador es que la Generalitat (o sea, él) es el único interlocutor válido para tratar con Cataluña y evitar diluirse en plataformas españolas. La política exterior pasará por un primer viaje en 1956 a México, patria grande de la Cataluña exiliada que sustenta económicamente la institución. En su política interior apostará por el imparable historiador Jaume Vicens Vives como su hombre fuerte, convencido de que ni su Esquerra Republicana ni la Lliga sirven ya. La primera reunión, de noviembre de 1959, no puede ir mejor: le reserva la interlocución con la iglesia catalana de la que no goza. Piensa crear un miniequipo: él se ocuparía de la organización política y la relación con la CNT, que cree capital para controlar el obrerismo; para sondear a la burguesía tenía a Manuel Ortínez y para cuestiones económicas, a Joan Sardà, en el servicio de estudios jurídicos del Banco de España desde 1956, y a Domingo Valls i Taberner, silencioso pero gran mecenas de la Generalitat.

Todo se va al garete con la inopinada muerte de Vicens Vives el 28 de junio de 1960, que debía estar ya seriamente enfermo en aquel primer encuentro. El mazazo es tremendo: con su desaparición se va “el mejor soldado con que contaba hoy Cataluña”, escribe Tarradellas. Y llega en el peor momento porque Vicens Vives era un buen amigo del abad Escarré de Montserrat, monasterio también espiritual de Cataluña que, cree Tarradellas, con su actitud como espacio de libertad independientemente de ideologías y sus comprometidas actividades culturales (incluida la revista Serra d’Or, nido de marxistas, según un siempre anticomunista Tarradellas ya desde la guerra civil y aún más con la Guerra Fría) se está significando con exceso. “Es absolutamente necesario despolitizar Montserrat”, le escribirá al abad. Sólo faltaron las declaraciones de ese a Le Monde, que no dudó en calificar de “Un Sis d’Octubre” y fruto de la ingenuidad del abad, manipulado por monjes afines a esos “paraguayos”, como definirá a los comunistas siempre.

Montserrat era, en su lectura, la punta del iceberg de los peligros internos de Cataluña y que tenía en Òmnium otro gran demonio. La desconfianza ante la entidad parece estar en sus promotores: “Cree que son franquistas catalanes, ganadores en 1939 y que no forman parte de la burguesía tradicional, nuevos ricos con la dictadura y que ahora no pueden ser antifranquistas”, explica Santacana. Teme que, como la promoción de la lengua viene a través de la burguesía “de la Gallina Blanca, Floïd y otro grupos de presión”, escribe, se vuelva a los tiempos de aquel lerrouxismo en el que “muchos trabajadores veían en los que defendían nuestros valores espirituales a sus peores enemigos” y que se identifique de nuevo “la lengua catalana como la de la burguesía”, le escribe a Pujol en abril de 1970. Y le recuerda el fiasco del recibimiento al poeta Josep Carner, donde se esperaban 20.000 catalanes y fueron 300. “Qué fracaso más espantoso”, constata, como antes se ha quejado de que hagan campaña a favor del Gobierno inglés “para imposibilitar las reivindicaciones imperialistas de España de apoderarse de Gibraltar”.

Había una razón oculta, y quizá más ajustada al miedo real, en las reticencias del pragmático Tarradellas hacia Òmnium: la entidad acudía a los exiliados de París y América Latina para recaudar fondos, lo que restaba posibilidades a él de obtenerlos. Òmnium le quitaba visibilidad política y económica. También ese aspecto incidió en las relaciones con Pujol, ese joven al que quería conocer como le pide en su primer contacto escrito, el 13 de enero de 1965, “para estudiar a fondo la situación de nuestro país y las posibilidades que aún tenemos para evitar que caiga en algunas de las trampas que le rodean”.

A pesar de ese interés y de considerarle “el joven mejor preparado de su generación”, “el mejor conocedor de lo que pasó en 1936”, de “fervoroso patriota, buena persona e inteligente” tras verse el 20 y 21 de marzo de 1970, Pujol acabará formando parte de la malísima trinidad tarradelliana: Monserrat, Òmnium y Banca Catalana, comunistas aparte. Justamente por haberse dejado manipular por estos le ve “demasiado ingenuo”. “En sus notas personales de 1970 recuerda que Vicens Vives le dijo que Pujol era “intolerante y fanático”. Y concluye: “Mi temores a que Banca Catalana un día tendrá un fuerte traspiés son hoy más convincentes que nunca”. Ya en democracia, el miedo último, el real: “¿El Sr. Pujol hoy día cree que puede representar Cataluña porque los comunistas le dan su apoyo total?” (diciembre de 1976, al periodista Manuel Ibáñez Escofet).

De nuevo se mezcla lo personal y lo institucional: Tarradellas y la Generalitat pasan por una situación económica delicadísima. Instalado en Saint-Martin-Le Beau desde el verano de 1955 tras la muerte de su padre, malvivirá en parte de la explotación de los viñedos de este en Clos-de-Mosny. Sobre la finca llegarán a pesar hasta cinco hipotecas, todo para no perder (él o la institución) su sagrada independencia política, lo que le lleva a rechazar una oferta de una fundación, vía Pujol, para vender su archivo. Ya se había deshecho, a regañadientes, de parte de su biblioteca (2.600 volúmenes, al historiador Herbert Southworth) y de un cuadro de Dalí (por 6.251 dólares, a un canadiense). Le molestó que una de las veces le enviara para negociar a su esposa, Marta Ferrusola. “La propuesta era realmente buena y usted sabe que no comportaba contrapartida política”, le escribe Pujol en julio de 1973, que ya había aportado 250.000 pesetas a la Generalitat, en “una contribución personal mía”, le aclara. Tarradellas, celoso de su independencia y desconfiado político, aunque apurado, había preferido vender el Clos a la casa Taittinger.

“Pujol siempre tendrá un interés relativo en ver a Tarradellas: ¿en condición de qué?, porque le daba un carácter simbólico a su presidencia”, interpreta Santacana, que recuerda que “Suárez tuvo la tentación de privilegiar como interlocutor catalán a Pujol; ahí el presidente en el exilio sufrió”. Por eso se esforzará para causar gran impresión a Andrés Cassinello, el teniente coronel que envía el gobierno español para sondear una negociación. “Tarradellas irradia dignidad” es la primera frase del brillante informe del militar, de noviembre de 1976, al que no se le escapa la precariedad en la que vive. Tarradellas se moverá bien: le dirá que el Rey Juan Carlos es “una realidad perdurable” (contrariamente a su carta abierta de 1975 cuando la muerte de Franco: “monarquía inadmisible”; “los catalanes queremos la República”) y se mostrará, de nuevo, práctico: se conformaría, para empezar, con las atribuciones de las que gozaba Juan Antonio Samaranch como presidente de la Diputación de Barcelona “pero con los Mozos de Escuadra” y que quería seguir negociando él y ya con el Gobierno porque cree que “su autoridad moderará las posturas, que su institución salvará el enfrentamiento entre Cataluña y el resto de España”. Una, vista hoy, pragmática obsesión.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.