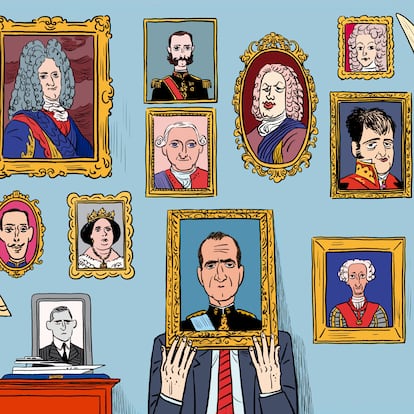

De Felipe V a Juan Carlos I: la biografía familiar de los Borbones

La historia de la España moderna puede contarse a través de los reyes de esta dinastía. Perfilamos su vida, con las luces y las sombras, a través de sus mejores biógrafos y grandes historiadores

El 29 de septiembre de 1868 Isabel II huía a Francia, y el 30 de septiembre el Palacio Real de Madrid ya amanecía rebautizado como Palacio de la Nación. Sobre sus muros, durante la noche, alguien había escrito “cayó para siempre la raza espuria de los Borbones”. La pintada tal vez sirviera como desquite, pero, desde luego, no iba a servir como profecía: de entonces a esta parte, los Borbones españoles estaban destinados a conocer otro exilio, dos repúblicas, una regencia, tres abdicaciones, dos restauraciones y unas asperezas dinásticas que han traído consigo desde renuncias de derechos y revocaciones de títulos hasta —más allá de la familia— toda una guerra carlista. No está mal para ceñirnos a la segunda mitad del marco temporal que, de Felipe V en 1700 a Felipe VI en 2025, une a España con esta rama genéticamente espabilada de los viejos Capetos: si contamos de Isabel II para atrás, veremos que en la primera mitad hay incluso reyes que reinan dos veces.

Al enumerar los servicios que las monarquías prestan al Estado, Walter Bagehot afirma que la Corona “endulza la política con la justa adición de acontecimientos hermosos”. La observación debe considerarse válida cuando los acontecimientos, como los que acabamos de citar, son menos hermosos que entretenidos, porque —al repasar las vidas de nuestros Borbones— uno va de sorpresa en sorpresa: concretamente, de la sorpresa porque sigan con nosotros a la sorpresa porque no podamos, en apariencia, estar sin ellos.

Nada permitía vaticinarlo. La propia estirpe llega a España con un poso francés que tardará en evaporarse: no han tenido esa vinculación irrompible con su pueblo que han podido tener los Orange. Ha habido mecenas serios entre los Borbones, pero los creemos filisteos como los Hannover más que cultos como los Medici. No han sido místicos y guerreros como nuestros propios Austrias y, de hecho, los mitos del nacionalismo español, arrobados ante los torreones de El Escorial, han desdeñado por contraste la vida blanda de Aranjuez. Y aun cuando en sus inicios pudieran anteponer, al modo del Antiguo Régimen, la dinastía a la nación, tampoco cabe afirmar que los Borbones hayan privilegiado su cuidado como familia: a las riñas bíblicas entre hermanos hay que sumar conflictos padre-hijo dignos de los trágicos. Sus matrimonios han sido, por lo común, infieles o infelices y, con más frecuencia, ambas cosas a la vez. Para colmo, el Borbón hispánico ha tenido la costumbre de morirse mal: destronados, extrañados, algunas veces demasiado jóvenes, otras con demasiados herederos, pero todas con un legado más abundante en problemas que en riquezas.

Desdevises du Dézert escribe, centrado en el Antiguo Régimen, que los españoles solo habían tenido un rey después de Felipe II: Carlos III. Y sin embargo es su progenie la que va a ver cómo Bonapartes y Saboyas llegan y se van del trono de España, mientras que ellos, los Borbones, se van pero regresan. Siempre con sus secundarios castizos, de la Chata a la infanta Elena. Siempre con sus pretendientes, de Carlos María Isidro al Duque de Cádiz. Y siempre con esa tenacidad de unos rasgos que podemos ir trazando de Carlos IV a Leonor.

Si queremos encontrar una ventaja evolutiva en los Borbones, habrá que recurrir a la sociabilidad, que aquí hemos llamado campechanía, a cierta astucia que hemos llamado borboneo y a un afán de perpetuación difícil de desligar, con perdón, de su afición a la cópula. Puede alegarse que tampoco han perdido, ni en los momentos de desahucio —con excepciones como los días de Bayona—, una conciencia de su propia dignidad. O, al menos, cierto aparato en el patetismo con que Isabel II se encierra en el Palacio de Castilla de París, Alfonso XIII se deja morir en un hotel en Roma o Juan Carlos I pasa la tarde mirando el mar desde una isla en Abu Dabi.

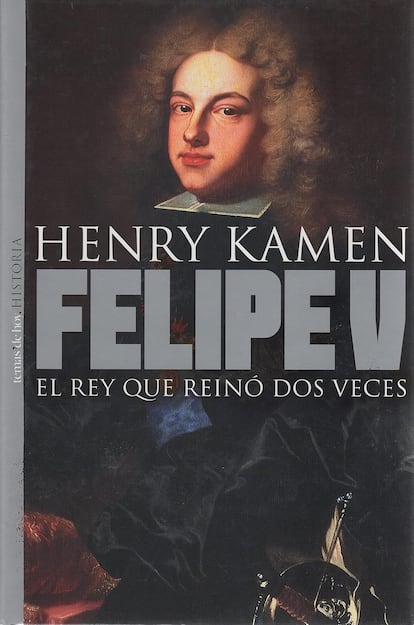

Felipe V

Es posible que los españoles nos hayamos contado nuestra propia historia con tardanza. Lentamente, sin embargo, nuestra academia está poniendo a punto un canon por el que cada rey tiene, al menos, una biografía indiscutible. Hay todavía omisiones, y para hablar de Felipe V, por ejemplo, aún hemos de pagar su tributo, en la figura de Henry Kamen, al hispanismo inglés. Resulta una rareza: Felipe de Anjou no solo fue nuestro primer Borbón, no solo reinó largo —casi medio siglo—, sino que en nuestros días hemos desempolvado, con pertinencia o sin ella, términos propios de su reinado, de Gibraltar a un 1714 invocado por el independentismo catalán. Su mismo carácter, entregado a la “desgana melancólica”, debiera sin embargo excitar el interés de cualquiera: el rey alza La Granja para curarse las nostalgias de Versalles y termina por imitar el croar de las ranas en las fuentes del palacio. Con Felipe V no es poco lo que se pierde: grosso modo, en diez años de Borbón se cede más patrimonio europeo que en un siglo de decadencia habsbúrgica. Y habrá que recordar que ya su llegada, con una larga guerra a la vez europea y española, fue más que una convulsión.

Felipe V, sin embargo, va asentando un estilo suyo, un gusto europeo, una cierta modernidad que pone en fuga golillas y bufones, y —bajo el influjo de Isabel de Farnesio— terminará por recolocarse con brillantez en el escenario italiano. En 1724, con la voluntad de encerrarse a “pensar en la muerte y solicitar mi salvación”, abdica en su hijo Luis I, pero —tras la muerte del nuevo rey— debe regresar al trono a los seis meses. Para entonces ya se ha fijado un modelo de monarquía contrario a la idea descentralizada, con libertades locales y volcada en el Mediterráneo que había defendido su contendiente en la Guerra de Sucesión, Carlos de Austria. Vicens Vives, a la abolición de los fueros —no de todos: véanse los vascos y navarros— la llamó un “desescombro”.

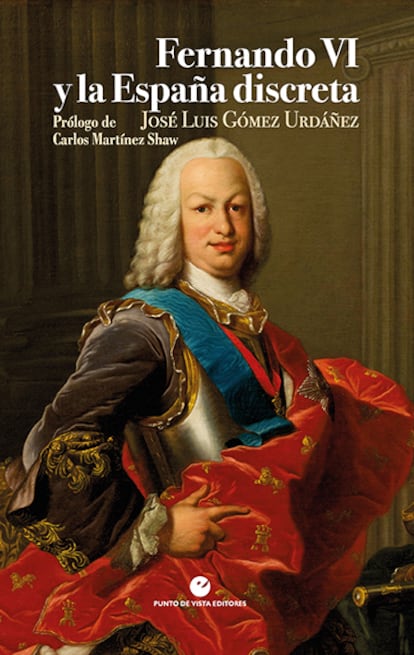

Fernando VI

Entre Felipe V y Carlos III, el reinado de Fernando VI, estudiado por José Luis Gómez Urdánez, será breve como un entreacto, capaz aun así de dejarnos el aire de unos años de ligereza dieciochesca, más de Venus que de Marte, con las artes de la fundación de la Real Academia de San Fernando y las ciencias que impulsaron la expedición del Orinoco.

Carlos III

El gran rey del Settecento español será en cambio su medio hermano Carlos III, quien, dotado de un natural templado y juicioso, pone una nota de feliz aburrimiento en la historia caracteriológica de los Borbones. Él sí iba a reinar mucho tiempo: 30 años en España, tras haber reinado otros 30 en Parma, Plasencia y un Nápoles que era por entonces la tercera ciudad de Europa. Allí se guarda todavía gratísimo recuerdo del talento edilicio de su Carlo di Borbone, que les erigió la Ópera de San Carlos, Caserta y Portici. Y si un Felipe V había traído las modas de Francia, con Carlos III se haría presente Italia en la cultura y en la administración. No siempre para bien: el pueblo se enemistó con el siciliano Esquilache, y de aquel motín temprano —1766— el soberano iba a extraer lecciones de prudencia para el resto de su gobierno.

Ese último tercio del XVIII iba a ser también, en mucho tiempo, el último momento de, como diría un ilustrado de la época, “la felicidad de España”. Antonio Domínguez Ortiz subraya el carácter emprendedor de un rey que no se limitó a ser “el mejor alcalde de Madrid”, con su impulso a las reales manufacturas, a las sociedades de amigos del país, al primer barrunto de banco central; con sus reformas en los estudios, en el campo, en los ejércitos. Incluso intentó repoblar la España central. Quizá en el exterior el saldo sea más escaso: la Luisiana, la exploración del Pacífico. Pero queda bien equilibrado con haber logrado, en el interior, la “unidad sentimental” con los antiguos terrenos de la Corona de Aragón. El despotismo ilustrado de Carlos III iba a merecer el mismo veredicto que nuestro XVIII: para unos fue demasiado tímido; para otros, demasiado audaz. Para los jesuitas expulsos, por ejemplo, fue el demonio. Pero para lo que iba a venir, fue el paraíso.

Carlos IV

Y lo que iba a venir vino pronto, en la figura de un Carlos IV cuya única eximente ante la Historia consiste en haber sido menos malo —aunque más tonto— que Fernando VII: si este fue la pesadilla, aquel solo fue el prólogo. Como fuere, del padre se puede decir que estamos ante un ser tan exiguo que ningún biógrafo ha querido deprimirse con él, en tanto que del hijo cabe afirmar que hubiese sido uno de los peores personajes de la Historia de España incluso sin haber sido —como también fue— una de sus peores decepciones. Esta es la gente que tuvo que lidiar con Napoleón, y poco extraña, por tanto, que Napoleón los toreara a placer.

Así, mientras padre e hijo rivalizaban en el servilismo y la rapidez con que querían entregar la Corona de España al extranjero, un acto de dignidad redimía al país: reunidos en Cádiz, los representantes de la nación afirmaban que esta “es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona”. De este modo comenzaba su camino un liberalismo español que iba a fascinar y enardecer en Europa pero que lo iba a tener difícil en la propia España, potencia disminuida después de Trafalgar, reino arrasado en la guerra con Francia e imperio perdido tras las independencias de América.

Fernando VII

Lo más difícil, con todo, iba a ser sobrellevar al propio Fernando VII, el monarca que los españoles con tanto ardor habían reclamado, y que se las arregló para ser a la vez felón y cruel con liberales y absolutistas, con moderados y con exaltados: si queremos hablar de la división de los españoles, de su cainismo, de sus guerras, he ahí su fons et origo. Ni siquiera en su tránsito iba a ser Fernando un alivio: muerto el perro —por usar las palabras del Trágala—, comenzó la primera carlistada por su sucesión. Iba a haber dos más en el mismo siglo.

Con Carlos IV y Fernando VII, el talante y el comportamiento de los monarcas empiezan a pesar en su aceptación pública. El padre tuvo “mala prensa”, a decir de Teófanes Egido, por su fama de rey “inactivo y cornudo”. El hijo, en cambio, según anota Emilio La Parra, supo erigirse en “símbolo de la agresión francesa”, hasta el punto de que el amor al monarca relegó en algunos a un segundo plano la lealtad constitucional: “¡Vivan las cadenas y muera la nación!”.

Isabel II

Llegados los mismos años en que la Reina Victoria de Inglaterra convierte su trono en una instancia moralizadora, la regencia de María Cristina de Borbón y, sobre todo, el reinado de Isabel II van a causar un “disgusto moral” ya inescindible de la época. Según Isabel Burdiel, fue la propia “discusión sobre la vida de la reina” la que conformó los valores de lo que unas clases medias “de creciente peso” podían aceptar en sus monarcas: un debate, como señala la autora, bien actual. A la utilización de la vida íntima en contra de la propia reina se iba a sumar la crítica a su intervencionismo en la vida pública, “el capricho personal en el nombramiento y cese de los gobiernos”, hasta el punto de que la Corona sería vista como parte sustancial del conflicto entre partidos. Entre las miserias de palacio y los desaciertos en el foro, el “laberinto” isabelino conlleva una “pérdida de capital político” que se vuelve irrecuperable. Isabel se va, más grande por desgraciada, según Galdós, que por reina. A partir de entonces, los españoles adoptan y expulsan a una nueva dinastía, proclaman y derriban una república para, después de tantas vueltas, regresar a la casilla inicial y restaurar la monarquía en un Borbón. En el espacio de un lustro, la gente bien de las Españas —dice Carlos Dardé— se ha vuelto alfonsina.

Alfonso XII

Como corresponde a las lunas de miel, el reinado de Alfonso XII, “uno de los monarcas más atractivos de la Historia de España”, fue breve, pero también fue meritorio. Su épica de cuplé permitió recoser los afectos entre los reyes y su pueblo. Y el correcto funcionamiento del engranaje canovista —Corona y Cortes, turnismo— va a adquirir un volumen histórico sustantivo: tras décadas de penurias, el liberalismo español consigue a la vez limitar efectivamente el poder del monarca y usar su figura en beneficio del Estado. La Corona dejaba de ser el “obstáculo tradicional” en los esfuerzos de democratización y liberalización en el país.

Alfonso XIII

El paso de Alfonso XII a Alfonso XIII —con la regencia de María Cristina de Austria, doña Virtudes, de por medio— representa la maduración de un ideal hasta su pudrición. El rey soldado del XIX había llevado la paz a los cuarteles y contenido el republicanismo: en el XX, la fascinación militar del rey alimentó una aventura colonial en África cuyos desastres devolverían el malestar al estamento. Alfonso XII había dado brillo a la monarquía: Alfonso XIII, a la vez sportsman y chulapo, convertiría el brillo en un boato de exceso. El rey deja de ser rey liberal para convertirse, crecientemente, en un rey activista en la política y en un rey patriota que —pese a lo exorable de su ética privada— busca alinear la españolidad exclusivamente con la tradición católica. Moreno Luzón lo sintetiza bien: el monarca “se alejó del constitucionalismo liberal y apostó por una alternativa autoritaria que precipitó su ocaso”. Al morir, tras la República y la Guerra, Alfonso XIII reivindicaba una monarquía tradicional con más poderes de los que tenía al nacer él mismo. No otras fueron las ideas que legó a Don Juan.

Don Juan

Hombre de más talla física que intelectual, las confusiones doctrinales del Conde de Barcelona iban a espolear el sadismo con que Franco le trató: en apenas unos años, Don Juan pasa de la voluntad de alistarse en la “Gran Cruzada Nacional” a reivindicar para sí una Jefatura de Estado con poderes. Con todo, como recuerda Luis María Anson en su apologético Don Juan, “las posiciones ideológicas’, entre Franco y el Conde de Barcelona, ‘contaron poco”. Cuando, a bordo del Azor, a fines de los años cuarenta, ambos acuerdan que don Juan Carlos se forme en España, don Juan, sin saberlo, se ha descartado. Pasarán 30 años hasta que renuncie formalmente. Hijo de rey, padre de rey y hombre sin corona, quizá la grandeza no le diera para personaje trágico, pero a estas alturas es fácil pensar que otros Borbones se hubieran portado peor que el Conde de Barcelona. Don Juan Carlos se lo había dejado claro: “Si yo no, entonces ni tú ni yo”. Para entonces, Don Juan también creía en una Corona aggiornata a la europea.

Juan Carlos I

El de Juan Carlos ha sido el más extraño destino humano, según recuerda Paul Preston: nace en el extranjero, en el seno de una dinastía que por entonces abjuraba de la monarquía liberal. Su vida, durante décadas, no le pertenece: se mueve según los manejos e intereses de los otros. Al llegar los 40 años, Juan Carlos restaura en su país una monarquía —gran exotismo para la época— que ya es liberal. Desde el primer momento, desde que activa a Suárez y Fernández-Miranda, Juan Carlos actuará como un monarca constitucional: incluso antes de tener Constitución. Y si su mérito a mediados de los setenta fue ser motor de democratización, en los primeros ochenta —el 23-F— su mérito va a estar en la protección de esa democracia. ¿Logrará su conducta privada posterior nublar para siempre aquellas intuiciones que lo hicieron la estrella de un país ante el público del mundo? Es difícil profetizar con esta familia, pero quizá vaya siendo hora de que, siquiera por variar, un rey Borbón muera en España.

Felipe V, el rey que reinó dos veces

Traducción de Eulàlia Vilà Palomar

Ediciones Martínez Roca, 2000

320 páginas, 19,50 euros

Fernando VI y la España discreta

Punto de vista editores, 2024

384 páginas, 26 euros

Carlos III y la España de la Ilustración

Alianza, 2016

408 páginas, 15,95 euros

Carlos IV: biografía y gobiernos

Ediciones 19, 2015

331 páginas, 12 euros

Fernando VII: un rey deseado y detestado

Tusquets, 2018

760 páginas, 12,95 euros

Isabel II: una biografía (1830-1904)

Taurus, 2010

944, 32,90 euros

Alfonso XII: un rey liberal

Ediciones 19, 2021

236 páginas, 12 euros

El rey patriota: Alfonso XIII y la nación

Galaxia Gutenberg, 2023

592 páginas, 25 euros

Juan Carlos: el rey de un pueblo

Debate. Ed. Actualizada 2013

672 páginas, 26,90 euros

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.