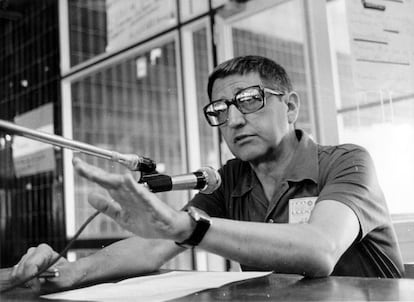

La lucha por la emancipación del maestro marxista Manuel Sacristán

En el centenario del nacimiento del filósofo, el repaso a su figura y sus escritos pone de relevancia su adelanto a cuestiones como las reivindicaciones feministas y ecologistas

Con frecuencia, las conmemoraciones informan más de los conmemoradores que del o de lo conmemorado. El hecho mismo de que haya quienes experimenten la necesidad de evocar algún momento pretérito o de rendir homenaje a alguien desaparecido es ya de por sí un gesto profundamente significativo. De ahí que se pueda afirmar que, de forma implícita o manifiesta, cualquier conmemoración tiene, necesariamente, una parte de homenaje en sentido propio y otra de evocación, tanto de la realidad en la que vivió el homenajeado como de la presunta distancia que nos separa de ella. Pues bien, lo que vale en general para cualquier conmemoración resulta de rigurosa aplicación en el caso de la de Manuel Sacristán, de cuyo nacimiento se cumple hoy el centenario.

Empecemos por constatar que no han faltado, especialmente entre sus coetáneos, quienes han difundido una imagen en extremo estricta, por no decir intransigente, de su talante personal e intelectual. Probablemente sea cierto que, con el paso de los años, la militancia clandestina de Sacristán en el PSUC en muchas ocasiones dificultaba una aproximación fluida y natural tanto a su obra como a la propia persona. Esta circunstancia contribuyó a que a su alrededor se generaran tanto fobias como auténticas veneraciones, de las que el propio filósofo no era responsable (“a veces, quienes por allí andábamos parecíamos depositarios de un saber hermético inaccesible a los no iniciados”, Félix Ovejero). De idéntica manera también que para muchos, en especial para sus más allegados, fue un referente ético y —tal vez en el caso de algunos— un auténtico superyó moral.

Como filósofo de raza, dudó mucho, nunca consideró sus convencimientos dogma de fe y no fue sectario de ningún ‘ismo’

Puntualizado esto, una determinación de carácter más objetivo se plantea ineludiblemente a la hora de la conmemoración, en especial cuando de la desaparición del conmemorado nos separa un lapso de tiempo importante (40 años para ser exactos). Formulémoslo así: ¿cómo valorar la vigencia del pensamiento de Sacristán, habida cuenta de que no alcanzó a vivir acontecimientos extremadamente relevantes, que en alguna medida cambiaron el curso de la historia? Como mínimo, el listado de los relacionados directamente con la concepción sacristaniana del mundo y que tuvieron lugar tras su fallecimiento (de la caída del Muro a la presidencia de Trump, pasando por la crisis de 2008 o la pandemia de la covid, por citar algunos hitos mayores) permite concluir que la realidad de hoy es sensiblemente diferente en muchos aspectos a la vivida por nuestro filósofo.

Pero el hecho de que no llegara a vivir determinadas realidades, o que no dispusiera de la oportunidad para calibrar la dimensión que terminarían por alcanzar las que había empezado a conocer, no implica que en sus textos no encontremos instrumentos teóricos para entenderlas e incluso propuestas prácticas para intervenir en ellas. Uno de los ejemplos más claros —y reiterados— viene constituido por su temprana preocupación por los problemas del medio ambiente. O, más relevante aún, su insistencia en la necesidad de que las reivindicaciones revolucionarias de carácter político-económico encontraran su articulación con las reivindicaciones feministas y ecologistas, articulación cuyo símbolo sería la bandera tricolor roja, verde y violeta, como gustaba de afirmar.

El ejemplo sirve asimismo para mostrar las fuentes teórico-políticas en las que bebía Sacristán, quien podría quedar definido afirmando que era un marxista en lo teórico y un comunista en lo práctico. Pero el ejemplo también muestra que era ambas cosas de una manera propia, alejada de los dogmatismos y sectarismos al uso. Asumía la consigna de conocer para transformar, sí, pero entendiendo el conocimiento en el sentido más amplio y completo posible. Así, en el plano filosófico fue pionero —frente a los ortodoxos del diamat— en reivindicar la necesidad de encontrar las formas de articulación del instrumental teórico que proporcionaba el marxismo con el que aportaba la perspectiva analítica, técnicamente impecable desde el punto de vista gnoseológico. Lo propio cabría afirmar respecto a su manera de entender la transformación social y política que se necesitaba en nuestros días, siendo también pionero en reclamar la necesidad de atender e incorporar de pleno derecho a la lucha por la emancipación al máximo de voces y de reivindicaciones.

Esta independencia de criterio le llevó a formular críticas a pensadores y tendencias emergentes que en su momento pasaban por novedosas —cuando no por rupturistas—, como era el caso del posestructuralismo o la posmodernidad. Tales críticas a menudo eran desdeñadas por sus destinatarios, que se afanaban en interpretarlas como la expresión de una rigidez teórica por parte de Sacristán que le llevaba a rechazar cuantas novedades radicales pudieran hacer tambalear sus, según ellos, rancios planteamientos. El privilegio del tiempo transcurrido deja en evidencia quién llevaba razón y quién se abandonaba, por utilizar la propia expresión sacristaniana, a una flojera no solo epistemológica, sino también ética y política.

Obviamente, Sacristán no acertó en todo, haciendo bueno así el designio heideggeriano (“quien piensa en grande, se equivoca en grande”). Como filósofo de raza que era, dudó mucho, nunca consideró sus convencimientos como un dogma de fe y en ningún momento fue sectario de ningún ismo filosófico (buena prueba es que no tuvo el menor reparo en dialogar en sus textos con Heidegger, Lukács, Quine, Simone Weil, Ortega, Gramsci o Goethe). Precisamente por ello constituye un punto de referencia para quienes creen, con Kant, que no hay más pensar, en sentido fuerte, que el pensar por cuenta propia. O, si se prefiere, el pensar de quien rechaza la sumisión acrítica a los designios del grupo. Aunque este grupo sea el de los nuestros, por si hace falta remachar el clavo. Una lección que estamos olvidando de manera alarmante.

Manuel Cruz es filósofo y expresidente del Senado. Su libro más reciente, de próxima aparición, es ‘Resabiados y resentidos. El eclipse de las ilusiones en el mundo actual’ (Galaxia Gutenberg).

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.