Alto Volta, un país con forma de nube

La quinta y última entrega de la serie de la escritora Laura Ferrero dedicada a lugares que han cambiado de nombre viaja hasta un territorio a punto de desvanecerse, un cúmulo de agua, vapor y deseo

Es difícil imaginarse a Franz Kafka feliz y, sin embargo, creo que lo fue. O, al menos, me gusta pensarlo así, habitando en esa frase del poeta Robert Frost que afirma que la felicidad compensa en altura lo que le falta en longitud. En 1923, un año antes de morir, Kafka solía pasear por el Parque Stieglitz, en ese Berlín en crisis de después de la Gran guerra. Fue a lo largo de uno de esos paseos cuando Kafka escuchó el llanto inconsolable de una niña que le contó que había perdido su muñeca. “Tu muñeca ha salido de viaje”, le dijo el escritor. “Me ha mandado una carta. Me la he dejado en casa sin darme cuenta, pero mañana te la traigo”, siguió. Y aquella tarde, al llegar a casa, con seriedad y su habitual dedicación, se sentó a escribir la carta. Dora Diamant, su última compañera, cuenta que lo hizo tan concentrado como cada vez que se sentaba en su escritorio. Al día siguiente la niña lo esperaba en el parque, y durante tres semanas, sin fallar en ninguna ocasión, la correspondencia se mantuvo a razón de una carta por día. En aquellas misivas, Kafka le contaba a la destinataria las andanzas de su antigua amiga, esa muñeca perdida que, cansada de ese mundo tan pequeño en el que vivía, había partido a ensanchar sus horizontes embarcándose en lejanas aventuras que no permitían su vuelta. La muñeca extrañaba mucho a la niña y nunca olvidaba incluir unas palabras de cariño para ella, pero siguió con su periplo, que terminó en noviazgo, compromiso, y finalmente, en matrimonio e hijos, con lo que se despidió para siempre de su amiga. Pero para entonces, la niña se había reconciliado con la pérdida: no tenía muñeca, pero sí una historia. ¿Para qué necesitaba entonces a su muñeca?

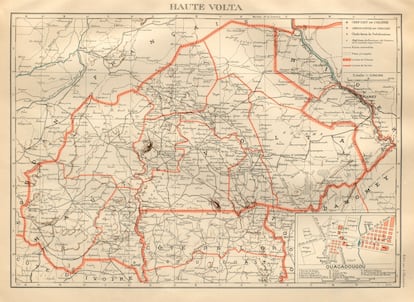

Ocurre de forma parecida con un país que tiene forma de nube. Al menos en el mapa que aún conservo de mis tiempos de estudiante. En mi familia, donde todas las mujeres —abuela, tía abuela, madre— han sido modistas menos yo, abundaba el papel de manila que ellas utilizaban para hacer patrones y yo para calcar con exactitud mis mapas y fingir ser mejor dibujante de lo que en realidad era. En ese mapa de África en papel de manila, Alto Volta, un país sin salida al mar y encajado como una pieza de puzle entre sus vecinos, tiene forma de nube, como si en vez de ser un país fuera un cúmulo de agua, vapor y deseo. Un país a punto de desvanecerse, de huir de las ataduras que impone la cartografía.

Yo lo estudié ya como Burkina Faso, su nombre actual, pero su denominación antigua, desgastada como las redondeces de sus fronteras en un mapa infantil, ejerció sobre mí, al igual que su forma, una fascinación especial. Alto Volta fue colonia francesa y se independizó el 5 de agosto de 1960. Este nombre suyo de resonancias épicas se explica por su territorio, que contiene el curso alto del río Volta (Volta Negro), y sus dos afluentes, el Volta Blanco y el Volta Rojo, afluente del anterior. Así, los colores de la bandera antigua —negro, blanco y rojo, la bandera voltaica—, representan a estos tres ríos. Sin embargo, en julio de 1984 el país se rebautizó y los ríos desaparecieron también de su bandera. Ahora responde al nombre de Burkina Faso y, en el idioma moré, hablado por los Mossi que conforman más de la mitad de la población significa “tierra de hombres honorables”. Pero el territorio sigue conteniendo esos mismos ríos y sus habitantes se llaman, al menos para mí, voltaicos y no burkineses. Hasta donde yo sé, las palabras, y lo que uno hace con ellas, es lo que queda. De manera que Burkina Faso es para mí Alto Volta, el país con forma de nube que tantas veces imaginé justo antes de cerrar los ojos; mi mapa de África en papel de manila que cuelga siempre de un corcho a los pies de la cama.

Cuando se estrenó la película Inland Empire, parte de la crítica se le echó encima a David Lynch. Es bien sabido que cuando algo no se entiende puede o bien ser categorizado como obra maestra o bien como despropósito. En este caso, al pobre Lynch le tocó más bien la segunda opción. Hubo encarnizadas opiniones que instaron al cineasta a volver a hacer cine y a no repetir jamás aquel sinsentido. Fui a ver Inland Empire a la sala Verdi la primera vez que me aventuré a ir sola al cine. De entre el público, solo cinco personas nos quedamos hasta el final. A lo largo de la proyección escuché maldiciones, bufidos, el furioso ruido del plástico de una bolsa vacía. Cuando se encendieron las luces, los cinco que quedábamos nos miramos con curiosidad y sonreímos. A día de hoy sigo sin entender de qué va Inland Empire, pero hubo algo que me pareció auténtico y maravilloso y de ese día me queda la convicción de que no es la película o la novela o el poema, sino lo que sugiere, esa historia no siempre obvia a la que nos conduce. Así, sin ningún motivo aparente, de la película me quedé para siempre con Sinnerman, la canción de Nina Simone ya entre los créditos, los conejos, o esa pregunta inquietante: “¿Quieres ver?”.

Las historias, todas, penden de esa pregunta. De querer ver, de querer leer. Pero especialmente, de querer imaginar. Y es necesario despojarlas del mandato de querer entenderlo y tenerlo todo. Porque volviendo a Kafka, el editor Klaus Wagenbach buscó durante años a esa niña a la que el escritor le entregó las cartas, preguntó a vecinos que frecuentaban el parque, revisó en el censo de la zona, pero todo fue en vano. Wagenbach, de 91 años, quizás sigue yendo hoy al parque para dar con la niña que posee ese un tesoro largamente imaginado, codiciado. Pero mucho me temo que es necesario asumir que algunas cartas, libros, artículos, poemas, tienen a menudo un único destinatario, un único lector, y fueron escritas con tinta invisible que solo una determinada luz puede desvelar.

A veces ese destinatario somos nosotros, que escribimos para escribirnos. Y así, en un rincón del mundo duerme la única novela luminosa de Franz Kafka, quizás en el mismo cajón donde habitan los nombres olvidados de la historia, los léxicos familiares de núcleos que desaparecieron, lenguas muertas creadas por parejas que ya no lo son. Al final quizás es cierto aquello que leí: que Dios inventó al hombre porque le gustan las historias, pero estas cinco postales —Ceilán, la Conhinchina, Zaire, Nuevas Hébridas y Alto Volta— no cuentan la verdadera historia de estos territorios a la fuga, olvidados bajo otros nombres y otros futuros, sino que trenzan una historia soñada y en contra del olvido. Son, en definitiva, un artefacto contra el tiempo, contra los veranos, contra el calor, contra los contras, contra las imposiciones y los límites de los mapas, contra la exactitud. Nos cuentan, en definitiva, la historia de un verano en una ciudad calurosa donde lo llena todo el deseo de viajar a otros lugares, aunque estos lugares no existan y haya que inventarlos.

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.