Amar en tiempos de ‘apps’

Tamara Tenenbaum y Eva Illouz analizan en sendos ensayos la complejidad que implica una vivencia emocional y el poder del capitalismo que explota el cuerpo y la sexualidad de las mujeres

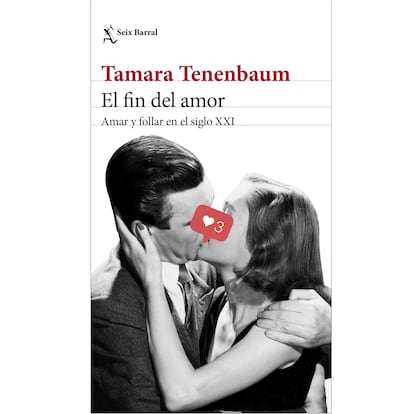

La periodista y escritora argentina Tamara Tenenbaum (Buenos Aires, 1989) explora en El fin del amor. Amar y follar en el siglo XXI (Seix Barral, 2021) tanto su experiencia personal en lo que respecta a las costumbres sexoafectivas propias del tercer milenio como la complejidad que implica hoy cualquier vivencia emocional en una sociedad laica y urbana. Afortunadamente, y aunque el término “follar” figure en la cubierta, el lenguaje del ensayo no ha sido “iberizado”, lo que nos permite transitar con deleite por la abundancia de coloquialismos rioplatenses que la autora emplea con naturalidad. En este híbrido entre ensayo y crónica también encontraremos numerosas referencias a organizaciones, colectivos y medios de comunicación argentinos, lo que resulta un soplo de aire fresco en una industria editorial en ocasiones demasiado pendiente de la cultura angloamericana.

Tenenbaum nació y creció en Buenos Aires, concretamente en una familia judía ortodoxa del barrio del Once, una de las zonas donde se asentó la colectividad de inmigrantes judíos ya desde finales del siglo XIX. El barrio es hoy un microcosmos de comerciantes donde conviven grupos de distinta procedencia geográfica, como ya nos mostró en su día el largometraje El abrazo partido, de Daniel Burman (2003). La infancia de la autora transcurrió en un entorno religioso y conservador en el que la maternidad era incontestable para las mujeres y no se hablaba nunca de cuestiones sentimentales: “Yo no recuerdo haber escuchado la palabra ‘pareja’ antes de empezar el secundario, ni nada sobre ‘problemas de pareja”, escribe Tenenbaum, “a nadie en el Once le importa ese subtipo particular de problemas si no escalan a niveles que perturben al resto de la familia o la unión entre familias”.

Sus anécdotas de infancia y adolescencia nos pueden recordar en cierto modo a las de Deborah Feldman, autora de Unorthodox, la memoir en la que se basó la serie de Netflix de igual título, o a las de los protagonistas de la serie israelí Shtisel, de la misma plataforma, que narra la cotidianidad de una comunidad judía ortodoxa de Jerusalén. Si bien en el libro de Tenenbaum no vamos a encontrar mujeres que se rapen el cabello para después cubrirse la cabeza con una peluca por razones religiosas, sí es cierto que en ocasiones el texto genera unas expectativas en los lectores basadas en el particular contexto editorial y audiovisual en que ha llegado hasta nosotros. Pero, tras unas pocas páginas, nos daremos cuenta de que uno de los objetivos de Tenenbaum en este libro es “trascender la individualidad”, tal como ella misma indica en la introducción. Esto se traduce, entre otros gestos, en el uso frecuente de una primera persona de plural que se dirige implícitamente a mujeres de su generación. En ocasiones, ese plural con vocación sociológica le resta algo de intensidad al discurso, de ahí que las partes en las que se explaya en primera persona sobre sus vivencias resulten finalmente las más expresivas y logradas. Un buen ejemplo es el capítulo 5 (‘La chica del otro lado del teléfono’), centrado en el universo de las aplicaciones para conseguir pareja. A Tenenbaum, en su faceta de periodista, la envían a entrevistar al CEO de Happn, la aplicación que compite directamente con Tinder. Con la excusa de la entrevista, la autora relata sus primeras incursiones en Internet durante su adolescencia, ya fuese en los grupos de Yahoo! de fans de distintos grupos musicales o en los de aficionados a Nietzsche como ella, estudiante de Filosofía en la Facultad en aquel momento.

Gracias a su mirada lúcida y amena, la narración y análisis de su experiencia y la de sus conocidos en las redes funciona muy bien en este capítulo, al igual que en otros en los que emplea lo autoficcional para indagar en diversos aspectos socioculturales de la realidad (por ejemplo, al contar su faceta como encargada del consultorio sentimental de un periódico), de modo que, aun con el uso de material autobiográfico, logra su objetivo de trascender la individualidad. Con este fin también comenta fragmentos de obras de la socióloga Eva Illouz y de otros críticos y escritores como Virginie Despentes, Naomi Wolf o Derrida.

Dada la notoria conexión de la autora con el pensamiento de Eva Illouz, el libro de Tenenbaum se puede leer como una introducción o acercamiento a las ideas de la socióloga francoisraelí, en concreto a su último ensayo publicado en castellano, El fin del amor. Una sociología de las relaciones negativas (Katz, 2020), tocayo de título del texto de la autora argentina. En él, Illouz se pregunta por qué la cultura occidental no ha representado apenas el desamor y, en cambio, le ha dedicado infinidad de páginas y productos culturales a la llegada —a menudo imprevista— de Cupido a nuestras vidas. Esta búsqueda la lleva a ahondar en la relación cada vez más estrecha entre la facilidad actual para descomponer los lazos afectivos y dos fenómenos: el uso masivo de las redes sociales y la popularidad creciente de la industria de la ayuda psicológica. Ambos parecen estar al servicio de lo que ella llama la “ideología de la elección individual”, el principal marco cultural para organizar la libertad personal en la actualidad.

Un término clave que Illouz emplea en su ensayo es el de “capitalismo escópico”, definido por ella como el principal responsable de la explotación de los cuerpos y la sexualidad de las mujeres para la mirada de los hombres. La autora examina también en su texto los cambios que se han producido en el marco de aquel capitalismo que en el siglo XX proporcionó un espacio de libertad en el que propiciar encuentros y que hoy, debido a la intensa sexualización y explotación de los cuerpos femeninos con fines económicos, ha cambiado profundamente la ecología de las interacciones románticas.

La incertidumbre y la confusión en relación con la vida emocional en las sociedades contemporáneas son dos de los sustantivos que resuenan en ambos textos, si bien ninguna de las dos autoras pretende reivindicar un mundo donde no exista una escala de grises en lo relacionado con el amor y el deseo, donde las reglas sean tan claras como las que marcaría la comunidad ortodoxa del Once u otras congregaciones religiosas. Lo que sí hacen es alertar, como refleja Illouz en la conclusión de su libro, de que la libertad ha permitido que “el poder tentacular del capitalismo escópico domine nuestro campo de acción e imaginación”. Ninguna de las dos tiene la respuesta para que esto deje de ocurrir, pero ambas plantean preguntas pertinentes y sugieren ámbitos posibles desde los que repensar la vida emocional.

EL FIN DEL AMOR. AMAR Y FOLLAR EN EL SIGLO XXI

Autora: Tamara Tenenbaum .

Editorial: Seix Barral, 2021.

Formato: tapa blanda (312 páginas, 19 euros).

EL FIN DEL AMOR. UNA SOCIOLOGÍA DE LAS RELACIONES NEGATIVAS

Autora: Eva Illouz.

Traducción: Lilia Mosconi.

Editorial: Katz, 2020.

Formato: tapa blanda (356 páginas, 23 euros).

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.