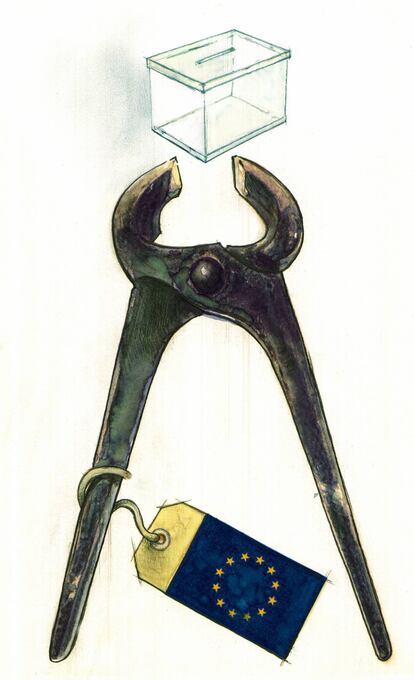

La quiebra de la representación

Desde el inicio de la crisis en Europa los sistemas de partidos se han reconfigurado y han surgido dos tipos de partidos 'antiestablishment' que canalizan la ira contra las élites gobernantes: la extrema derecha xenófoba y el populismo de izquierdas

Sabemos qué hacer para salir de la crisis; lo que no sabemos es cómo ganar elecciones después”. Esta lapidaria frase, pronunciada por el entonces primer ministro de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, resume bien el dilema que afrontan los Gobiernos europeos desde que comenzó la crisis. Es de esperar que nuestros Gobiernos democráticos representativos cumplan dos principios. De un lado, que sean receptivos a las preferencias de su opinión pública nacional y cumplan con el mandato nacido de sus programas electorales. Del otro, que puedan ser castigados y desalojados del poder si se desvían de ese mandato. Es la amenaza de la rendición de cuentas y perder elecciones lo que, en suma, hace representativos y democráticos a los Gobiernos.

Sin embargo, la integración económica del euro ha traído consigo una serie de constreñimientos que impactan en esta lógica representativa. Hasta los noventa, en la época del conocido “consenso permisivo”, parecía que todos ganábamos de más integración europea. No había dilema. Sin embargo, al irse conformando como una unión económica y monetaria pero no política, la contradicción emergió en toda su crudeza. Los Gobiernos nacionales tienen que ser, además de receptivos ante su opinión pública, responsables cumpliendo unas reglas y acuerdos intergubernamentales. Acuerdos que nacen de una correlación de fuerzas en las que los países acreedores tienen más capacidad para imponerse que los deudores.

Otros artículos del autor

Dado que estos acuerdos han ido en gran medida contra las preferencias de sus electores, pocos Gobiernos han sobrevivido en esta crisis. Esto era de esperar. Que los electores castiguen a un Gobierno que se desvía de su mandato y escojan a otro entra dentro de la lógica representativa. Pero cuando el nuevo Gobierno sigue políticas semejantes, fruto de una correlación de fuerzas inamovible, se produce una ruptura entre representantes y representados. Un fallo de oferta política. Ello ha tenido como correlato que desde que comenzó la crisis en Europa los sistemas de partidos no han hecho más que reconfigurarse, normalmente con más rapidez en los países del sur que del norte, disparando la volatilidad electoral.

España es un caso que se ajusta bastante bien a esta lógica. Tanto el Gobierno socialista, primero, como después el popular se fueron desviando de sus mandatos electorales y reforzaron la percepción de que ambos defendían en lo económico políticas parecidas. Esto se combinó con la emergencia de nuevas demandas sociales no canalizadas por unas organizaciones clásicas poco porosas y la descomposición de redes clientelares ligadas a la burbuja inmobiliaria y la corrupción. De ahí que en apenas dos ciclos electorales hayan pasado de concentrar juntos el 84% de los votos en 2008, a quedarse con apenas el 51% el pasado 20-D. El debate sobre qué pesa más, si factores nacionales (nuestros déficits institucionales) o constreñimientos europeos (la integración europea incompleta), es interesante, pero ambas son en realidad condiciones necesarias. La prueba es que en toda la eurozona la oferta electoral se ha fragmentado, pero no en todos los países lo ha hecho con la misma intensidad.

Las formaciones clásicas refuerzan en el electorado la percepción de ser indistinguibles entre sí

Allí donde la ruptura política ha sido más intensa han emergido o se han reforzado los partidos antiestablishment. Cualquier generalización es de brocha gorda, pero mientras en el sur los partidos anti-establishment tienen un cariz ideológico de izquierdas, en Centroeuropa lo tienen más de derechas. Con matices, en ambos casos beben de electorados jóvenes, antiguas bases electorales socialdemócratas y perdedores en expectativas con la crisis. Sin embargo, todos ellos comparten la línea roja de interpelar dónde está la soberanía hoy y canalizar la ira contra las élites gobernantes. La diferencia es que unos lo hacen desde el nacionalismo y el rechazo al otro (la extrema derecha xenófoba) y otros desde la apelación al pueblo, a los de abajo (populismo de izquierdas).

Dada la fuerza creciente de estos partidos antiestablishment cada vez es más complicado que los partidos clásicos los ignoren. Desde la óptica de la formación de Gobiernos, los cada vez más notables resultados electorales de estas fuerzas políticas trasladan el descontento a los Parlamentos nacionales y hacen más complicada la formación de mayorías. Con frecuencia estos partidos se autoexcluyen de cualquier coalición o bien los partidos clásicos optan por el cordón sanitario, y esto conlleva en muchos casos a la conformación de más grandes coaliciones y Gobiernos técnicos.

El problema es que este estado de cosas supone cortocircuitar de nuevo los mecanismos de rendición de cuentas en democracia. Al no poder optarse entre coaliciones distintas, los partidos clásicos todavía refuerzan más en el electorado la percepción de ser indistinguibles entre sí. Por tanto, solo quedan los actores extramuros para poder canalizar el descontento con la gestión que hagan los Gobiernos. Una gestión que, dado el complicado contexto económico, necesariamente acaba siendo impopular. Así que he aquí la curiosa paradoja: cuanto más voto reciben los partidos antiestablishment, más probable es que se formen los Gobiernos de concentración o tecnocráticos, justamente los que los hacen más fuertes en los siguientes comicios.

Formar gobierno tras el 26-J será la mitad de complicado que gobernar un país vigilado en la UE

Este es precisamente el dilema que presenciaremos en toda su crudeza en las próximas elecciones del 26 de junio. De un lado los partidos españoles clásicos pueden optar por un modelo de Primera República Italiana, dejando fuera a Podemos como el pentapartito hizo con el Partido Comunista Italiano. Del otro, la alternativa es intentar la alternancia, aunque eso suponga integrar en el Gobierno a un actor político outsider o incluso acabar probando la fórmula Syriza. Ambos caminos son arriesgados en un contexto en el que el reto de formar Gobierno solo será la mitad de complicado que gobernar un país en precaria recuperación, vigilado desde Europa y con un sistema político inestable.

Sin embargo, los dilemas que vayamos a tener en España no deberían hacernos perder perspectiva. Que en Austria finalmente haya un presidente verde por escaso margen no anula que el FPÖ será el partido más votado en las legislativas. En un año habrá elecciones alemanas y presidenciales francesas, y en ambos casos Alternativa por Alemania y el Frente Nacional crecerán. Y el elefante seguirá en la habitación. Es imperativo entender que ningún proceso de integración, reformas económicas o políticas es sostenible sin un equilibrio electoral nacional. Hoy Europa resiste a costa de sacrificar los sistemas políticos de sus miembros y eso hace que, nos guste o no, sus cimientos sean cada día más precarios.

Pablo Simón es profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.