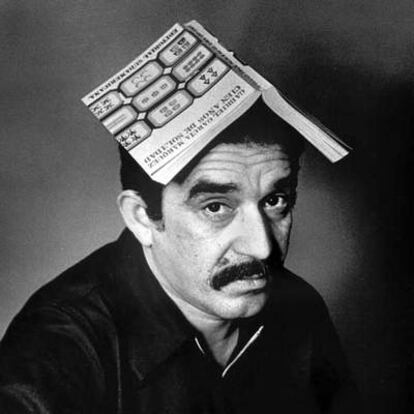

Gabriel García Márquez, ochenta años de soledad

Me llamó por teléfono un día de abril.

-Quiero que me presentes a Suárez. Felipe dice que es alguien digno de conocer.

A Adolfo le entusiasmó tanto la idea que canceló una cita previa. Pocas horas más tarde nos encontrábamos los tres en torno a una mesa de un restaurante nouvelle cuisine. Gabo llevó un ejemplar de Cien Años de Soledad, y se lo dedicó al expresidente.

-Ahí tienes -comenté yo-: el Quijote del siglo XX.

García Márquez dobló la servilleta, incorporó el torso sobre el asiento y sonrió con

malicia mientras me corregía.

-Te equivocas, ése es el que va a salir ahora.

Se refería a El amor en los tiempos del cólera. Pero no. Éste es, desde luego, un libro de una belleza turbadora, un clásico de la literatura del género, digno de figurar junto a la obra de Virgilio o del Arcipreste. Cien Años de Soledad resulta, en cambio, un texto implacable, una epopeya sofocante impregnada de un nihilismo atroz, por difícil que sea descubrirlo en medio de su abismal relato. Su lectura constituye, así, un auténtico viaje de la nada hacia la nada, del cero al infinito, en el que nuestras vidas, y las vidas de los otros, se confunden con las estirpes condenadas a los cien, a los mil, a los millones de años de soledad, condición a la vez proteica e inmutable de la existencia.

Llegamos a una Managua destruida por el terremoto y exaltada por el triunfo sandinista

Padece una curiosidad casi enfermiza por los protagonistas del poder, a los que se acerca sin reverencia

"Por un lado, mis amigos; por otro, el resto del mundo, con el que mantengo poco contacto"

Gabo ha superado sus dos más difíciles pruebas: el Nobel a edad temprana y una enfermedad insidiosa

Aprendimos, gracias a los escritores de la otra orilla, lecciones morales que nos vetaba el franquismo

La sobremesa con Adolfo Suárez se prolongó durante horas. Hablamos mucho de política y menos de literatura. El poder es un tema reiterativo y constante en las conversaciones con Gabo, "quizá porque en el fondo lo detesto, aunque nadie me vaya a creer". Meses atrás habíamos estado juntos en Nicaragua, acompañando a Fidel Castro para asistir a la toma de posesión de Daniel Ortega como jefe del Estado. Hicimos el viaje en el avión del comandante, desde el que intercambiamos mensajes con el presidente Betancur de Colombia, y llegamos a una Managua destruida por el terremoto y exaltada por el triunfo de los sandinistas, cuyas milicias juveniles, armadas hasta las cejas, recorrían las calles de la capital en una abigarrada procesión de vehículos de campaña. A la tarde del siguiente día nos acercamos a la inauguración de un ingenio azucarero construido con ayuda cubana, donde Fidel habría de dar un discurso inaugural de seis u ocho horas, con descanso incluido para visitar los urinarios y tomar un tentempié. Nuestro conductor equivocó el camino y hubimos de apearnos del coche por ver de encontrar alguna orientación. Estábamos en medio de una llanura dorada y verde, bajo el azul pastoso del cielo del Caribe, y hacía un calor de injusticia, que soportamos con terquedad hasta que finalmente divisamos, a lo lejos, la ruidosa polvareda de la comitiva presidencial. El cine de Hollywood no podría imaginar un mejor escenario. Decenas de pesados haigas negros se dirigían hacia nosotros a velocidad considerable, guiados por la terca convicción de quien conoce sin posibilidad de error el destino al que se dirige. Decidimos dejarles pasar para perseguir después su estela, y el cortejo nos rebasó en un suspiro, mezclando el aire poroso de la campiña con la tierra que levantaban los neumáticos y la negra fumata de los tubos de escape. Quedamos casi extasiados. "He ahí el poder", sentenció Gabriel, para añadir después: "¿Te imaginas cómo sería durante el Imperio Romano?". Hablando de romanos, a su amigo Plinio Apuleyo, que cuando menos tenía nombre de procónsul, Gabo le había dicho años atrás que "el poder absoluto es la realización más alta y más completa del ser humano, y por eso resume a la vez toda su grandeza y toda su miseria" . No se puede comprender, por lo mismo, la relación de García Márquez con Fidel Castro si no se atiende a la singular y ambivalente consideración que el poder político le inspira. La conversación con Suárez versó precisamente sobre ello, si mal no me acuerdo, y sobre la capacidad de transformar la realidad que tienen los gobernantes, aunque sean muchas veces más perdurables los efectos del cambio que promueven los escritores. Adolfo había sido descabalgado de la presidencia por un puñado de militares y la ruindad de sus propios seguidores, con lo que tuvo que emprender su particular travesía del desierto al frente de los restos de la UCD, reconstruida en el Centro Democrático y Social. De modo que, a esas alturas, no era para nada comparable a los emperadores, pero sí exhibía un instinto de poder que sólo los políticos de envergadura son capaces de mostrar. Lo hacía sin alharacas, con la arrogancia humilde de los vencidos y la experiencia de quien había gobernado nuestro país en las más difíciles de las circunstancias.

El caso es que se cayeron bien y firmamos un pacto expreso de que, en adelante, en cuantas visitas hiciera Gabo a Madrid, nos reuniríamos los tres para conspirar en cualquier restaurante de moda, con la sana intención de que nos vieran. Cuanta más gente, mejor. Cumplimos el acuerdo durante años, prácticamente hasta la llegada a La Moncloa de José María Aznar. Poco antes de tan desdichada anécdota, y cuando ya se barruntaba el relevo en la presidencia del Gobierno español, le pregunté a García Márquez si quería que le presentara al líder derechista. "No me interesa lo más mínimo", me contestó, con lo que no insistí ni pedí más explicaciones. Tiempo después, Gabo y Carlos Fuentes acudieron a cenar con Clinton, invitados por William Styron en su casa de Martha's Vineyard. Al despedirse, el presidente americano le preguntó si conocía a Aznar y qué opinión tenía de él. "I don't like him", respondió. No sé si pensaba que en aquel caso pesaba más la cara oculta del poder, sus aspectos miserables, que el brillo de su ejercicio. Probablemente cometió el mismo error que muchos al menospreciar al hombrecillo del bigote, artífice del regreso a la crispación en la vida política española. De todas maneras, el poder en Europa ha perdido mucha prestancia en las últimas décadas y apenas sirve ya para hacer literatura. Quizá Sarkozy, cuando gane las elecciones, pueda volver a poner estas cosas en su sitio.

Habrá que añadir que es, sobre todo, el poder político el que interesa a Gabo, y no en cualquiera de sus formas. Padece una curiosidad casi enfermiza por el comportamiento de sus protagonistas, a los que se acerca sin la reverencia y con la ingenuidad de quien nada pide ni necesita, como no sea que se trate de mediar en favor de un tercero. Felipe González, Betancur, Ricardo Lagos, Torrijos, Clinton, son algunos de los líderes a los que ha tratado con más o menos regularidad. Él fue quien me presentó a Salinas de Gortari al rato de que éste accediera a la Silla del Águila, y quien me introdujo también ante Fidel Castro. Con ambos he pasado horas a bordo de un avión y asistido a cenas interminables en las que el café de la sobremesa se servía a la hora del desayuno, por lo que he sido testigo del trato a la vez desinhibido y respetuoso que se prodigan. Quienes critican a Gabo su relación con el comandante desconocen el significado de la amistad en las tierras calientes y olvidan la pasión revolucionaria que enriqueció la literatura latinoamericana en la década de los sesenta. Para los jóvenes de entonces, la Revolución Cubana era una de las pocas cosas en las que se podía creer, y quien no haya vivido por sí mismo esa experiencia difícilmente podrá entender la huella emocional que el castrismo imprimió entre los intelectuales y artistas de todo el mundo. García Márquez me ha explicado en repetidas ocasiones, con nítida concreción, su identificación con Fidel Castro: "Viene precisamente de la convicción que tengo de que lo que hay que buscar es un camino latinoamericano, que se puede encontrar. Fidel ha abierto una gran brecha en ese sentido. Además desarrollé una amistad personal con él que siguió otro rumbo, inclusive divergente del político: donde empiezan los desacuerdos de ese género comienza otro tipo de afinidades humanas y de comprensión de la situación cubana".

A mi regreso de aquel viaje a La Habana y Managua escribí en EL PAÍS un par de artículos y publiqué una conversación con Fidel, quien se mostró más que molesto por los juicios que sobre él emitía. Tad Shulz, un corresponsal de The New York Times autor de la mejor biografía del dictador de cuantas se han publicado, me trajo años después un recado que expresaba todavía el malestar del dirigente cubano, y muchas veces Gabo me ha hecho parecidos comentarios. Pienso que el poder, en cualquier caso, puede llevar el nombre de Bolívar o Pérez Jiménez, el de Perón o Trujillo, el de Franco o Salazar. Todos ellos fueron arbitrarios y brutales, pero algunos más avorazados y brillantes que otros, incapaces de esconder su mediocridad pese a que trataron de ocultarla tras el terror que desataron. Lo que, sin embargo, iguala a los poderosos es la soledad en la que se ven sepultados. "Un dictador está rodeado de intereses y personas cuyo propósito último es aislarlo de la realidad", dijo García Márquez al periodista Peter H. Stone en 1981. Gabo es uno de los pocos puentes que quedan entre la realidad y Fidel.

Un escritor es, según se mire, alguien también muy poderoso. No en función de la cantidad de gente que le lee, sino porque es capaz, como los políticos, de transformar el mundo. Y hacerlo sólo a base de adoptar un punto de vista diferente. La soledad es igualmente una condición indispensable de la creación artística, y esa sensación de aislamiento, casi de naufragio, se produce incluso en medio de la más estruendosa agitación. Los primeros relatos de Gabo se escribieron a deshoras en las redacciones de El Universal y El Espectador, cuyo ambiente de agitación no restaba un ápice al sentimiento de soledad que el narrador padece ante el folio en blanco incrustado en la máquina de escribir, sea mecánica o electrónica. Por lo demás, estamos ante un oficio individualista. No hay nada menos democrático que el acto de crear, una palabra tan reservada a las capacidades divinas que permite endiosarse a cualquier mequetrefe dispuesto a emborronar un par de páginas. Las cosas suceden en las novelas como el autor decide, y sólo está limitado a veces por las opiniones de sus personajes, pero éstos son menos autónomos cuanta mayor es la destreza del novelista. De todas formas, uno siempre escribe para que le lean los otros, muchos o pocos, y Gabo ha confesado cantidad de veces que él lo hace fundamentalmente pensando en sus amigos, con los que guarda una relación casi mafiosa, "porque mi sentido de la amistad es tal que resulta un poco el de los gánsteres: por un lado, mis amigos; por otro, el resto del mundo, con el cual tengo muy poco contacto". Es para sus amigos, entre los que jubilosamente me encuentro, para quien García Márquez ha escrito siempre, porque es con ellos con los únicos con quienes ha podido horadar la muralla de la soledad. "Soy un ser solitario y triste. Contra lo que pueda parecer, eso es muy del Caribe". Dicha soledad se hizo más grande y pavorosa cuando le llegó la fama. "A mi madre no le gustaba que me dieran el Nobel. Decía que si a uno le pasa eso, se muere enseguida". Pero lo del premio era algo cantado. Cuando sucedió, Cien Años de Soledad ese había vendido ya por millones de ejemplares y el éxito persiguió a su autor hasta casi destruirle. Ahora, a sus inminentes ochenta años, Gabo puede decir que ha superado con bien las dos más difíciles pruebas de su vida: la lucha contra una enfermedad insidiosa, recurrente, y la concesión a edad temprana del galardón que lleva el apellido del inventor de la dinamita. La primera victoria le ha costado renuncias serias, sobre todo en lo que concierne a la gastronomía, pues sólo hay una cosa que le guste a García Márquez tanto o más que conversar, que es el comer, y ha disfrutado por mucho tiempo del privilegio de un estómago acorde con su poco disimulada glotonería. Para defenderse del Nobel y sus consecuencias no tuvo otro remedio que seguir empeñado en escribir buenos libros. El penúltimo fue un tomo de memorias (Vivir para contarla), una especie de Amadís de Gaula de nuestro siglo, un moderno libro de caballerías en donde al héroe le está todo permitido. El padre de Gabriel solía decir que "Gabito ha sido siempre muy mentiroso". "Yo soy piscis", comenta él, "y una característica de los piscis es que se creen todo lo que dicen. En mi caso, hubo una época en que eso era así. Y de tanto creérmelo resultó que era cierto". También ha explicado con frecuencia que en periodismo, un solo hecho falso perjudica toda la obra, mientras que en la ficción un solo hecho verdadero la legitima. "Un novelista puede hacer lo que se le antoje siempre que la gente le crea". Vivir para contarla es, en cualquier caso, uno de los mejores relatos de ficción de Gabo, cuyas facultades de narrador desbordan sus capacidades de memorialista. Al fin y al cabo, las cosas son como uno recuerda que fueron, y el protagonista de El otoño del patriarca dice que no importa si un hecho no es cierto, porque ya lo será en algún momento futuro.

Estos ochenta años de soledad de Gabriel García Márquez se le han hecho sin duda más llevaderos gracias al soplo mineral -"terco y profundo", como lo califiqué en su día- de su mujer, Mercedes Barcha, que le guardó la ausencia en la juventud, cuando Gabo emigró a Europa para ganarse la vida cantando boleros en el Barrio Latino de París. Mercedes padece, aun más que su marido, la pasión por las conspiraciones, amorosas, literarias, políticas o de cualquier otro género, y ambos disfrutan procurando con ellas el bien de los demás. La Gaba es el contrapunto férreo, definitivo y sólido con que ha contado García Márquez desde que era un adolescente. Es imposible imaginarse al uno sin el otro, y su historia común resulta aún mucho más tierna y convincente que la de los tiempos del cólera, inspirada en los amores juveniles de los padres de Gabo. Cartagena de Indias, sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española, es el escenario mágico y real en donde se desarrolla la novela de referencia y va a ser también el lugar donde el conjunto de Academias de nuestra lengua, junto a una nutrida representación de la vida científica, literaria y política iberoamericana, rinda homenaje a la lucidez y el entusiasmo vital de un Gabriel García Márquez octogenario. Allí va a presentarse ante la comunidad internacional una edición especial de Cien Años de Soledad, corregida de puño y letra por el autor, que ha fijado definitivamente el texto de la novela. Es la segunda entrega de una saga que comenzó con la edición conmemorativa del cuarto centenario del Quijote y que aúna así, bajo un mismo sello y con idéntico énfasis, las dos obras más legendarias, las más difundidas y elogiadas, de cuantas se han escrito en toda la historia de nuestra lengua. Álvaro Mutis, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes son los prologuistas de lujo elegidos para la ocasión. Los tres han jugado un papel singular en la vida de Gabo, como escritores y como personas. Su conjunción en este aniversario nos trae a la memoria los buenos tiempos del boom de la novela latinoamericana cuando, hace más de cuarenta años, los españoles aprendimos, gracias a los escritores de la otra orilla del océano, las lecciones morales y estéticas que nos vetaba el franquismo. Pudimos de ese modo rebelarnos contra el aislamiento de nuestra propia estirpe, condenada, como la de Aureliano Buendía, a la soledad perpetua dictada por el gesto adusto y miserable del poder.

El poder

Gabo dijo que "el poder absoluto es la realización más alta y más completa del ser humano, y por eso resume a la vez toda su grandeza y toda su miseria".

"Aznar no me interesa"

Cuando ya se barruntaba el relevo en el Gobierno español, le pregunté a García Márquez si quería que le presentara a Aznar. "No me interesa lo más mínimo", me contestó.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.