Roberto Mosquera, exjefe de los Latin Kings en Miami, entra en huelga de hambre en la cárcel a la que fue deportado en África

El cubano fue expulsado en junio pasado a Esuatini, donde permanece tras las rejas a pesar de no haber cometido ningún delito en ese país y tras haber cumplido sus condenas en EE UU

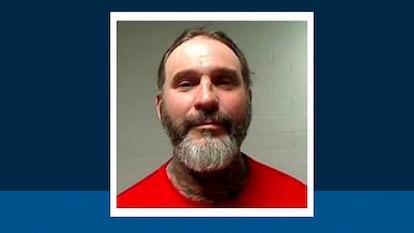

Cuando en el sur de África eran aproximadamente las cuatro de la tarde, y en el sur de la Florida las diez de la mañana de este viernes, Roberto Mosquera — King Power, para los pandilleros— levantó el teléfono en su celda de la prisión de máxima seguridad de Matsapha, en Esuatini, y habló con su mejor amigo en Miami. Hace dos días entró en huelga de hambre y está dispuesto a alargarla hasta las últimas consecuencias. Fue deportado a ese país el pasado mes de julio, algo que solo supo cuando el avión aterrizó a más de 12.000 kilómetros de casa. “Me dijo que lleva sufriendo mucho tiempo, no se siente bien y tomó la decisión de ponerse en huelga”, cuenta su amigo, un exintegrante de los Latin Kings, la pandilla que en los años ochenta lideraba las calles de Miami y de la cual Mosquera fue jefe.

“La huelga es la única solución que ve, hasta que el Gobierno americano haga algo”, dice su amigo —que pide mantenerse en el anonimato—, tras hablar por 10 minutos con Mosquera, de 58 años, quien estaba rodeado de guardias armados, dentro de la celda donde en las últimas semanas ha perdido más de 18 kilos y mucho cabello a causa del estrés. La huelga, por su corta duración, aún no ha hecho su propio daño en el cuerpo de Mosquera, un tipo no muy alto, pero fornido, que levanta pesas y le gusta jugar dominó, pescar o practicar boxeo.

Alexander Rodríguez, un amigo de hace décadas, lo conoció cuando él tenía 10 años y Mosquera unos 15. La madre de Alexander le había dado cinco dólares para que nadara en la piscina del parque José Martí, de la Pequeña Habana. “Cuando fui a pagar, me jalaron por el cuello unos niños, me quitaron los cinco dólares, me dieron unas bofetadas y me dijeron que me fuera”, recuerda Alexander más de cuatro décadas después. “Entonces empecé a llorar y vi que se acercaba un muchacho con el pelo rubio, largo, fuertísimo para esa edad”. Rodríguez sintió miedo. “Pero me dijo: ‘Ven, que yo soy el dueño de todo esto aquí, de la Pequeña Habana”. Mosquera lo condujo hasta donde estaban los otros chicos, les habló al oído, le devolvieron el dinero a Alexander y los echó de la piscina. “Yo pensé: ¿quién es este muchacho que tiene tanto ashé?”

Era King Power, el niño cubano que había llegado con 13 años junto a su madre Matilde y sus siete hermanos en uno de los barcos que partieron en 1980 del puerto El Mariel, a 40 kilómetros de La Habana. Eran 125.000 personas encabezando un éxodo histórico, a quienes Fidel Castro tildó de “escoria”. A algunos, el Gobierno cubano los sacó de las prisiones directo a los barcos que luego desembarcaron en Cayo Hueso. En Miami muchos fueron vistos de igual forma: seguían siendo “criminales”.

La vida en la ciudad no fue fácil. Victoria Ruiz, hermana de Mosquera, dice que de niño asistió a una escuela “no muy buena” y, en el “junte” con otros, “fue que se metió en la banda”. Su madre Matilde padeció esos años a su hijo. “Sufría mucho, lo esperaba despierta hasta que él llegara”, cuenta la hermana.

Ada tenía 15 años y él 16 el día en que se hicieron amigos. “Roberto era un muchacho muy humilde, de una excelente familia, muy unida. Nos conocimos y nos enamoramos”, dice la expandillera de ahora 57 años, quien predica como capellana en las prisiones de Florida. Cuando se conocieron, Miami era un bastión del crimen, donde se libraba una guerra por el reinado de la droga. La vida no era tan simple para unos cubanos recién llegados, pobres, que no entendían una palabra de inglés.

“Todo era muy violento. Había mucho abuso con los que venían de Cuba, con los que no hablaban el idioma. Aunque fueras más grande, en la escuela te ponían en cuarto o quinto grado. Había muchas peleas. Había discriminación con los que éramos de barrios pobres, como yo. Aunque nací acá, mis padres vinieron en los sesenta, mi papá era mulato, así que crecí en barrios malos”, cuenta Ada, que prefiere no dar su apellido.

Sobre las intimidades de la pandilla, Ada no hablará. “Son secretos de banda”, aclara. Tampoco sobre cómo ellos, unos niños cubanos de Miami, terminaron perteneciendo a la pandilla que en los años cincuenta crearon unos jóvenes puertorriqueños en Chicago, como una especie de fortín contra la discriminación. Con el tiempo, los Latin Kings, el grupo de la corona de cinco puntas, se extendieron a casi todos los Estados, y cargaron el peso de asesinatos, ajustes de cuenta, extorsiones o venta de drogas.

En Miami, donde por ese tiempo la banda no superaba los 30 miembros, los Latin Kings eran una especie de hermandad. Dice Ada que fue la manera que encontraron para protegerse: “En ese entonces era muy común estar en una banda. Éramos una familia, íbamos a fiestas juntos, al cine, a la playa, a jugar. Cuando venían otras bandas de otros barrios, muchas veces peleábamos, eso sí”.

Mosquera hoy ya no es el King Power de los Latin Kings, sino el padre de cuatro hijas, supervisor de un equipo de plomería, que visitaba a su familia sagradamente cada fin de semana, el más “cariñoso” de los hijos de Matilde. “Aunque era ganguero, es una tremenda persona. Roberto es el defensor de los desfavorecidos. Muchos de los problemas en que se metía no eran por él, nadie quería pelear con él”, dice Ada. Rodríguez siempre lo ha buscado, fuera o dentro de la prisión, donde quiera que Mosquera esté. “Roberto es una persona que tiene el corazón más bueno que he conocido. Pero se ha complicado la vida porque se metió tiempo en la pandilla y tenía la Florida completamente controlada”.

De manos del ICE a una cárcel en Esuatini

El día antes de que Mosquera fuera detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), Alexander, que también tiene una orden de deportación y permanece casi “escondido” de las autoridades, le aconsejó que no se presentara en las oficinas de migración en Miramar.

Mosquera asistía año tras año a su cita con las autoridades después de cumplir dos condenas. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó en su cuenta de X que el cubano había sido condenado por “asesinato en primer grado y agresión con agravantes”, documentos judiciales muestran que no se trató de un homicidio sino de un “intento de homicidio”. Su abogada, la letrada Alma David, insiste en que “no es raro que el ICE tenga información incorrecta o incompleta sobre los antecedentes penales de las personas”.

Ada dice que la versión real es muy diferente a cómo la muestra la Administración de Donald Trump, que lo definió como un “monstruo depravado”, que ha estado “aterrorizando a las comunidades estadounidenses”. Su amiga aclara que Mosquera “nunca cometió homicidio, él le dio un tiro en el pie a otro ganguero que atentó contra los Latin Kings”. En esa ocasión, Mosquera fue a la cárcel condenado por intento de asesinato, de la que salió tras nueve años en 1996. Luego, en 2009, cumplió otros tres años de prisión por delitos relacionados con robo de un vehículo y agresión a un agente del orden.

Los años de cárcel alejaron a Mosquera de la calle. “En la prisión encontró a Cristo. Salió con la mentalidad de cambiar su vida, ya no quería saber de bandas”, cuenta Ada. A pesar de que había cumplido su condena y dejado atrás a los Latin Kings, Alexander le aconsejó una vez más que no se presentara ante las autoridades, consciente del peligro que representa para un migrante con antecedentes criminales en medio de la campaña de deportaciones de la Administración Trump. “Él es muy cabezadura, pero estaba tratando de hacerlo todo bien. Así que me dijo: ‘Bueno, si me tocó, me tocó. Te llamaré de La Habana’. Y le dije, oye, el problema no es La Habana, el problema es que Cuba no está aceptándonos y están mandando gente para África y para países extraños”.

El 16 de junio de 2025, los oficiales de migración detuvieron a Mosquera en sus oficinas y el 14 de julio el cubano fue enviado de noche en un vuelo a Esuatini junto a otros cuatro hombres de Jamaica, Laos, Vietnam y Yemen. Su familia y amigos solo supieron de la deportación a través de las redes sociales.

Solo un mes después, Mosquera pudo comunicarse con su familia. David, su abogada, asegura que el Gobierno “no le notificó a dónde lo llevaban ni le dio la oportunidad de expresar su temor a sufrir daños en Esuatini”. “Esto constituye una violación de su derecho al debido proceso y también de las obligaciones de Estados Unidos en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura”, insiste.

Hasta hoy, ni la familia, ni el propio Mosquera, tienen una explicación de por qué fue enviado a Esuatini, cuando a otros ciudadanos cubanos que el Gobierno de La Habana se niega a aceptar han sido deportados a países como México. “No creo que haya una respuesta clara ni convincente a esta pregunta”, dice David. “No existe una justificación real para que el ICE deportara a Roberto a Esuatini, tan lejos de todo lo que le es familiar y donde se encuentra encarcelado ilegalmente”.

Una política “abusiva”

En la lejana celda de la prisión de Matsapha, en un país de 1,2 millones de habitantes, gobernado por la monarquía absoluta del Rey Mswati III desde hace casi 40 años, a Mosquera en un inicio no lo dejaban salir a tomar el sol y le permitían bañarse solo una vez por semana. “Les daban un cucharón de arroz con repollo”, cuenta Ada, quien ha mantenido comunicación con él todo este tiempo.

Ada se hace una pregunta que también se han hecho muchos desde que el Tribunal Supremo diera luz verde a que Estados Unidos reanudara los envios de migrantes a terceros países tan lejanos como Sudán del Sur o Ruanda: “Por qué un hombre que terminó su sentencia en Estados Unidos está en un país a tantos kilómetros de aquí, preso, en un lugar donde no cometió ningún crimen?”.

Juan Pappier, subdirector de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), explica que estas deportaciones a ciudadanos de terceros países a naciones africanas “los exponen a graves violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y malos tratos”. “Nadie puede ser privado de la libertad por el hecho de ser migrante y si los gobiernos africanos no presentan una base legal sólida para detener a estas personas, su privación de la libertad es ilegal conforme al derecho internacional. Estas deportaciones son resultado de acuerdos opacos que forman parte de una política abusiva”, advierte.

A Mosquera, quien según el Gobierno de Esuatini permanece recluido en “unidades aisladas donde se encuentran otros delincuentes similares”, también lo han privado de un encuentro presencial con sus abogados. Sibusiso Nhlabatsi, abogado de derechos humanos de Esuatini, quien lo representa en ese país, asegura que las autoridades carcelarias le han negado el acceso a la prisión.

Según el letrado, el Gobierno le dijo que los cinco migrantes deportados en julio no quisieron verlo porque no lo conocían. “El Tribunal Superior no se creyó esa historia y ordenó que se me permitiera el acceso”, explica. Luego el Gobierno apeló. “Solo se puede negar el acceso a un abogado cuando la persona ha sido secuestrada o ha sido víctima de trata. No sé cómo se le niega el acceso legal a la gente en un país con una constitución que protege los derechos humanos”, sostiene Nhlabatsi.

Aunque se ha mantenido un secretismo alrededor del acuerdo de deportaciones entre Estados Unidos y Esuatini, HRW tuvo acceso al documento y asegura que el país africano recibió 5,1 millones de dólares a cambio de aceptar 160 deportados. Activistas y organizaciones de esa nación han protagonizado protestas en contra de las deportaciones y de que Esuatini sea la cárcel de la nueva política de Trump, así como lo ha sido el Cecot del salvadoreño Nayib Bukele.

Otros tildan estas prácticas de un tipo de tráfico de personas camuflado en los procesos de deportación. El pasado 6 de octubre, Estados Unidos deportó a otros 10 migrantes a Esuatini, entre ellos un cubano que aún no ha sido identificado, con lo que suman 15 los deportados a ese país.

Orville Isaac Etoria, quien estaba entre los cinco deportados junto a Mosquera, fue repatriado en septiembre a su natal Jamaica. Pero los amigos del exjefe de los Latin Kings creen que Cuba nunca va a aceptar de vuelta a Mosquera. “El Gobierno cubano sabe que nosotros no somos esa gente que nos rendimos ante ellos”, dice Rodríguez.

Es lo mismo que cree Ada. “Cuba está aceptando a los cubanos que no hacen bulla, los que saben lo que es pasar hambre, que no forman problemas, que están acostumbrados a los apagones y al maltrato”, asegura. “Pero Cuba no quiere a los muchachos que vinieron aquí de niños, que probaron el gusto americano, que saben que el comunismo no sirve, ellos no quieren ese tipo de cubanos allá para que les alboroten al pueblo”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.