El odio al refugiado, a prueba

La plataforma Hate Free, desarrollada por Acnur, sirve para detectar mensajes ofensivos en redes sociales dirigidos a personas desplazadas y con ello llevar a cabo estrategias de protección y “poner en práctica las medidas de ayuda”

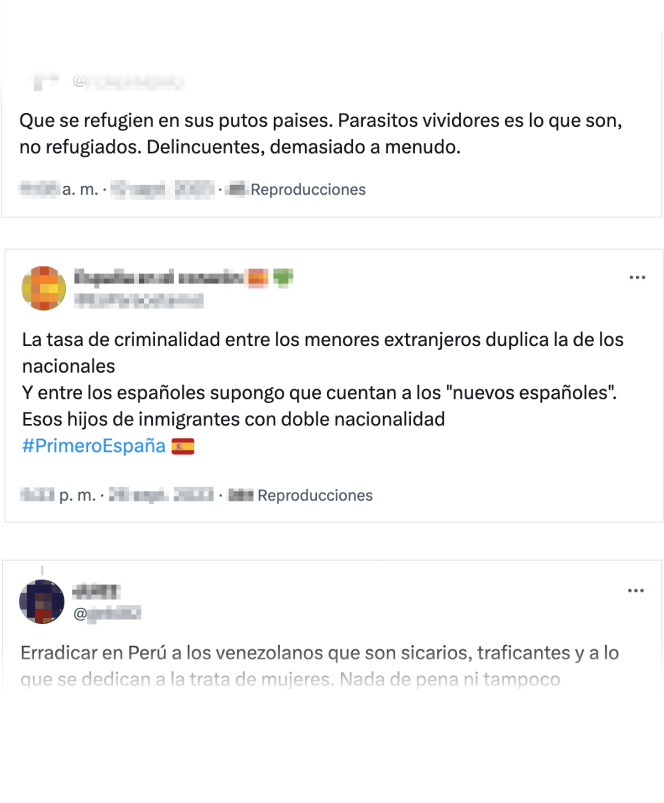

Resulta complicado detectar en internet el odio al refugiado, por mucho daño que cause. La blasfemia o la injuria son evidentes (equiparar una persona a un animal de manera directa), pero, como afirma la investigadora en Comunicación Política y voluntaria en el proyecto HateFree Teresa Gil, “la mayoría de los mensajes son sutiles, se basan en la desinformación. El discurso de odio está embebido en una falsedad”. Gil es una de los 114 voluntarios que ha participado en el desarrollo en español de la herramienta Hate Free, que Acnur ha diseñado para rastrear mensajes de odio en las redes sociales.

Los participantes en el proyecto, universitarios en su mayoría y algún docente, han analizado 3.500 tuits dirigidos a migrantes, refugiados o apátridas para ayudar a un motor alimentado por inteligencia artificial a clasificar qué afirmaciones responden a la categoría de discurso de odio, según la definición de trabajo de las Naciones Unidas, y cuáles son (solo) humillantes o deshumanizantes. La herramienta sirve, cuenta Patricia Fabi, del equipo de Hate Free en la oficina de Acnur en Nueva York, “para ayudar a Acnur a que vigile la incitación al odio contra los refugiados en internet, comprender la forma en la que se producen los ataques verbales y aplicar medidas de protección digital”. Y añade: “Y en última instancia proteger a los refugiados de las consecuencias reales de esos ataques”.

La versión primigenia de Hate Free, que permite analizar mensajes de odio en inglés, arrancó en 2022. La herramienta en español se está terminando de desarrollar. Los voluntarios han codificado la muestra aleatoria de 3.500 mensajes con arreglo a unos parámetros predeterminados. Con cada tuit se debe rellenar un formulario. Se les pregunta la etnia o raza a la que van dirigidos (blanco, negro, latino, indígena…); si tratan cuestiones de orientación sexual o religión; si hace alusión a una discapacidad; si apelan a la nacionalidad del individuo o a su edad; si son violentos; si hablan de genocidio… Si responden a la clasificación de mensaje de odio. No se contestan las cuestiones con un sí o un no: la escala es gradual (muy de acuerdo o poco de acuerdo) para no simplificar y crear así un modelo lineal de discurso de odio, no uno binario.

Como afirma Gil, “el problema que tenemos los investigadores para detectar un fenómeno tan complejo y con tantas facetas como los discursos de odio es la cantidad de matices que existen. Algunos mensajes están disfrazados de giros políticos o cuestiones sociales, tratan de llamar la atención sobre las injusticias que sufre uno mismo o un grupo en general, como puedan ser todos los españoles”. La investigadora señala otra dificultad a la hora de codificar las publicaciones, la empatía que puede surgir al tratar de entender la actitud del que comparte el mensaje: “Nuestros propios sesgos hacen difícil a veces que podamos identificarlo como odio. El que analiza los mensajes tiende a tratar de entender las razones por las que alguien escribe algo así, entender el estado de frustración que pueden llegar a provocarle la inmigración”.

Los 3.500 tuits debían incluir una o más palabras entre las siguientes: refugiado, solicitante de asilo, migrante, inmigrante, apátrida. Una vez clasificados todos los mensajes por los 114 voluntarios, los resultados van a mejorar la herramienta basada en inteligencia artificial que detecta los mensajes de odio publicados en español en todo el mundo, y actuar.

Insultos o argumentos elaborados

Existen tuits muy burdos, que atribuyen cualidades animalísticas a los migrantes “para establecer una relación infalible de que son criminales porque son animales, y a partir de ahí se justifica que habría que llevarlos de vuelta a sus países, a ese país sin ley al que pertenecen”, abunda Gil, que también es la investigadora posdoctoral de la Universidad Carlos III de Madrid. Otros mensajes resultan más elaborados, incorporan teorías más sofisticadas, se acercan más a lo que podría calificarse como desinformación. Responde Gisella Lomax, asesora sénior de Acnur en Integridad de la Información: “No existe evidencia que confirme el alcance del daño que causan los discursos más elaborados o los insultos directos, no se sabe si uno precede o sucede al otro”. Añade Gil, la docente: “Yo no dudaría de la eficacia de los discursos menos trabajados, de los de corte más básico”. Y concluye: “El populismo consiste en crear un discurso cercano al pueblo, un discurso básico y binario”.

Lomax aporta un ejemplo reciente de discurso de odio al que Acnur tuvo que responder. Ocurrió en Indonesia y estaba dirigido a los refugiados rohinyá. Una campaña en redes coordinada de incitación al odio y desinformación contribuyó a un ataque multitudinario y al desalojo temporal forzoso de familias refugiadas en la ciudad indonesia de Banda Aceh. “El uso de la herramienta Hate Free permite conocer las diferentes realidades que existen en una región o país, o a quién van dirigidos los discursos de odio y en qué momento”, cuenta Fabi, de Acnur. Sus compañeros en el terreno se sirven de las conclusiones extraídas gracias a la herramienta para estar informados del clima existente hacia los refugiados.

Cuando alguien comparte una noticia falsa en internet, afirma Gil, lo normal es que se crea esa información, no busca causar daño porque sí, está convencido cuando le da a publicar. “Existe un compromiso público con una información que se comparte. A esas personas no les interesan los matices de la noticia, pero es un fenómeno que se creen”, explica. Los refugiados y los solicitantes de asilo son colectivos a los que suele ir dirigida la desinformación. Como apunta Lomax, en muchos contextos “representan un elemento polarizante en las campañas electorales, lo que puede convertirse en sentimientos de odio y comentarios dañinos para esta población”.

Cómo cambiar la narrativa para frenar los discursos de odio

La lucha la lideran los propios afectados. Razan Ismael es la presidenta de la asociación Kuwda, que en árabe significa modelo a seguir. Ismael es experta en migraciones, nació en Siria y reside en España desde 2018. No pretende obviar los desafíos a los que se enfrentan los migrantes y la vulnerabilidad que arrastran en su país de acogida, pero está empeñada en darle la vuelta al relato. Asegura que los migrantes son “contribuyentes activos en sus comunidades”, pero carecen de red. “Ellos tienen información y conocimiento en muchos aspectos, pero les falta compartirlo. Queremos que se apoyen unos a otros”, afirma Ismael, que se encarga de favorecer este intercambio de conocimiento y experiencia en los grupos de trabajo que organiza en el centro cívico Calàbria 66, en Barcelona, y a los que asisten migrantes y población local. “Es la manera de combatir esta idea de que los migrantes solo son receptores de ayuda”, concluye. La forma de luchar contra los mensajes de odio pasa por cambiar la narrativa.

Casada con un español, Ismael insiste en la gran diversidad que existe en el mundo árabe. “De acuerdo, compartimos un idioma y una historia, pero somos culturas diferentes. Queremos introducir esa complejidad en el discurso”, explica esta licenciada en Farmacia, que reivindica que no todas las mujeres llevan velo o que solo trabajan limpiando casas o como cocineras o, si acaso, como traductoras, que no cuentan con educación superior, que todas están oprimidas...

“Combatimos estereotipos. Presentamos narrativas alternativas”, resume. “Somos personas normales con capacidades normales, y eso también implica que podemos ser modelos a seguir”, cuenta. No solo se reúnen migrantes o refugiados árabes, también hay de Pakistán, Afganistán, Irán, y latinoamericanos y españoles. Los grupos de trabajo antes eran reactivos, se basaban en lo que necesitaba la comunidad y que cuentan con el apoyo del programa de Acnur de Ayudas al Emprendimiento Social. Ismael busca ahora ampliar el programa, profesionalizarlo, crear un grupo de formadores. Ensanchar la red y ampliar las capacidades de los participantes.