Christiane F y Tiny: cómo el mercado convirtió la drogadicción infantil en algo romántico

La serie ‘Los niños de la estación del Zoo’ y la exposición de Mary Ellen Mark en Barcelona devuelven a la palestra dos casos de niñas heroinómanas cuya mística e historia personal alcanzaron fama y fascinación global. ¿Qué supuso realmente para ellas esa notoriedad?

En la jerga de los medios de comunicación estadounidenses si alguien dice «¿Es esto un Janet Cooke?», la redacción enciende todas sus alarmas de fact checking. Basta con pronunciar ese nombre, el que representa el «símbolo del peor periodismo americano» en palabras del mismísimo Ben Bradlee, para echarse a temblar profesionalmente. Así lo dejó por escrito el que fue director de The Washington Post entre 1968 y 1991 en La vida de un periodista, las memorias que editó en 1995 donde recordaba uno de los traumas profesionales que se llevaría a la tumba: haberle publicado a la periodista Janet Cooke el reportaje El mundo de Jimmy, un historión sobre un supuesto niño yonqui del sureste de Washington, Jimmy, tercera generación de una familia de heroinómanos, al que el amante de su madre llevaba inyectándole heroína en sus brazos desde los cinco. El texto, obviamente, ocupó la portada del domingo 28 de septiembre de 1980 y le valió a Cooke el premio Pulitzer en la categoría de reportaje de fondo de 1981. Dos días después de anunciar el premio, y ante la presión de sus compañeros, la propia Cooke confesaría que se lo había inventado absolutamente todo. Ni había amante suministrando inyecciones ni niño «precoz» de «pelo rubio rojizo, ojos marrones atorciopelados y con una piel suave como la de un bebé, cuyos delgados brazos morenos se ven manchados por señales de agujas». Todo, desde los detalles del polo Lacoste que vestía Jimmy al sofá de plástico en el que se inyectaba o el reproductor Panasonic que sonaba de fondo mientras «despegaba», era pura inventiva de la periodista.

Nada fascina más que ser espectador de ese crac que hace la inocencia interrumpida por la adicción a la droga. Publicar la historia de un niño yonqui de ocho años en la portada de un diario con una tirada de 900.000 ejemplares supuso que los teléfonos de la Redacción «diesen botes», que el jefe de policía se comprometiese «a una titánica operación de búsqueda» del muchacho y su madre, y que hasta el alcalde de Washington, Marion Barry, ante la alarma social generada por el artículo, anunciase que la ciudad conocía la identidad de Jimmy para calmar a sus conciudadanos (no fue así, como se pudo comprobar después). Joan Didion también sabe lo cotizadas que están este tipo de historias. Ella no se topó con un niño yonqui, pero sí escribió sobre una niña de cinco años puesta hasta arriba de ácido en 1967 mientras escribía sobre la epidemia de chavales de clase media que huyeron hacia San Francisco en búsqueda de libertad y montones de LSD. «¿Cómo te sentiste cuando viste algo así?», le preguntó hace unos años su sobrino, el actor Griffin Dunne, en el documental El centro cederá, disponible en Netflix, esperando posiblemente una respuesta conmocionada y compungida frente al estupor de esa estampa. «No lo negaré, era oro. Cuando estás escribiendo un artículo, das tu vida por un momento así», le dijo la ensayista, sincerándose sobre qué peso e impacto real tienen este tipo de historias en el imaginario popular y qué supone para un cronista encontrárselas.

Eso mismo debieron pensar allá por 1978 los periodistas Kai Hermann y Horst Hieck de la resvista Stern, quienes publicaron en la revista el testimonio en primera persona de Christiane V. Felscherinow, una niña que comenzó a fumar porros con 13 años, coqueteó con el éxtasis, el valium y el mandrax y acabó prostituyéndose por heroína junto a otros chavales en la estación de metro del zoo de Berlín y con la que contactaron después de que declarase en un juicio por pederastia. El mundo se volvió loco con el reportaje. En el texto Christiane contaba cómo fumó por primera vez heroína tras un concierto de David Bowie a los 13, y como a los 14 años ya se inyectaba en pisos cochambrosos junto a sus amigos y pareja, otros chavales convertidos a chaperos y prostitutas, congregados en la mítica estación de transporte berlinesa.

Como pasó en EEUU con el moralista Pregúntale a Alicia unos años antes (un supuesto ensayo que se publicó en 1971 sobre la historia de una niña que acaba adicta a las drogas de la que siempre se ha dudado de su veracidad, pero que sigue editándose hoy en día, convertida ya en fábula de culto), la historia de Christiane conmocionó a Alemania entera. Los periodistas firmaron un libro superventas titulado Los niños de la estación del Zoo, traducido en España como Yo, Christiane F: hijos de la droga y el tomo llegó a publicarse hasta en 30 idiomas más. Ese libro inspiró la película Yo, Cristina F., dirigida por Uli Edel, convertida en clásico del cine yonqui como aquí lo fue El pico. Cuarenta años después de aquel éxito internacional, Amazon Prime ha adaptado aquella historia en formato serie y estrenó a principios de mes Los niños de la estación del Zoo, una miniserie de ocho capítulos, producida por Amazon Studios y Constantin Television con una banda sonora de órdago – suena desde Bowie (personaje clave en la vida de Christiane), a Tame Impala, Cigarettes After Sex o una versión del Chandelier de SIA de Damien Rice–, en la que la cuadrilla de Cristiane tiene un armario envidiable y donde los primeros cuelgues de heroína se romantizan de forma onírica y surrealista, recordando por momentos al derroche visual politoxicómano de Euphoria pero mezclado aquí con guiños a los chutes de Danny Boyle en Trainspotting.

Curiosamente la serie comienza con una secuencia de Christiane ya más adulta, cuando coincidió con David Bowie en el jet privado de los Rolling Stones. Porque la vida de Christiane quedó marcada para siempre, para bien y para mal, tras ese reportaje, el libro y la película que la convirtieron en la pobre niña bien berlinesa convertida en yonqui y puta en una estación de transporte. Una estrella mundial a la que la prensa lleva acosando durante décadas con el único fin de saber si sigue pinchándose o no. Ella misma se lo contó a la periodista Sonja Vukovic en Yo, Christiane F. Mi segunda vida (Alpha Decay, 2015), un relato en primera persona donde Christiane, a sus 51 años, rememoraba su vida tras esa fama global y desvelaba que ha acabado viviendo sola, con la única compañía de Leon, su chow chow, en un piso de Berlín sin apenas muebles, muy enferma (tiene fibrosis y la hepatitis C más agresiva que se puede contraer en Europa debido a décadas de politoxicomanías), atormentada por la presión de los periodistas que siguen llamando a su puerta, sobreviviendo de las royalties de aquella historia y pasando sus jornadas leyendo libros de Carlos Ruiz Zafón o testimonios biográficos de mujeres para combatir sus dolores. «Una vida de mierda», como ella misma contó a Vukovic.

Tras el boom de su historia, Christiane formó parte de la nueva ola alemana (el movimiento musical Neue Deutsche Welle), se hizo íntima de Nina Hagen en el Chateau Marmont de Los Ángeles durante la promoción de su película, pasó las tardes en el mítico estudio de la KROCQ de Rod Bingenheimer, se fue de farra a la mansión de los Van Halen y conoció a los Depeche Mode, a Billy Idol e incluso cenó con Yves Saint Laurent, Oskar Kokoscha o Andy Warhol en su etapa de Zurich, donde vivió con los editores de su libro; pero la vida de Christiane F. también fue una vida repleta de sombras.

Con un trastorno de personalidad múltiple debido a ser una persona adicta, la paranoia mental sobre su entorno es constante. Vive atormentada por la supuesta presión de unos medios de comunicación que la han perseguido por todo el planeta, acosándola para saber si seguía drogándose o no. Acabó en prisión al ser pillada con cinco gramos de heroína encima y sufrió dos abortos (especialmente impactante es cómo revela el que sufrió en pleno vuelo de avión), además de una severa depresión que le provocó que los servicios sociales se hiciesen cargo de la custodia de su único hijo. «Su historia no es la de la una yonqui o una historia sobre la heroína, es la de una chica que creció con la figura de un padre alcohólico y una madre que no se preocupó nunca», explicó a S Moda la autora de la segunda parte de sus memorias. Sin moralismos sobre Christiane, Vukovic supo trasladar el peso de esa dualidad en la que se sexualizó y convirtió en estrella global a una chavala que tan solo buscaba sentirse querida: «A ella le encantó ser famosa, conocer a muchísima gente y afrontar todos esos retos. Se podría pensar que era la mejor ayuda para superar una adicción, sintiéndose necesitada, ocupada y con la sensación de que valía la pena. Pero, por otro lado, descubrió demasiado pronto que siempre sería la niña de la estación del Zoo y que a la gente solo le interesaría si todavía se pincha o no. Un estigma que ha terminado convirtiéndose en una profecía autocumplida».

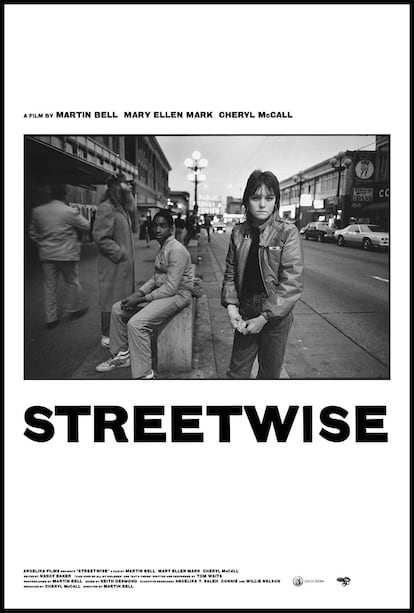

Casualmente, el retorno de Christiane F. convive con el de Erin Blackwell, conocida como Tiny, la niña heroinómana de 13 años que la fotógrafa Mary Ellen Mark se encontró malviviendo en 1983 cuando John Loengard y Dick Stolley de la revista Life le encargaron un reportaje sobre los niños de la calle en América y le pidieron viajar hasta Seattle, la ciudad que había sido votada como la mejor de todo el país para vivir en aquella época, por lo que no era especialemente violenta en el imaginario de los lectores y se necesitaba ese choque visual para ganar impacto al mostrar a esos chavales. Parte de la serie de fotografías de Mark a Tiny se pueden contemplar en Mary Ellen Mark. Vidas de mujeres, la retrospectiva de la fotógrafa que exhibe Foto Colectania hasta el 31 de julio en Barcelona. En la muestra, comisariada por Anne Morin y producida por diChroma Photography, se incluyen también las intantáneas de Mark en Pike Street, el punto de encuentro de los chavales heroinómanos y sin techo de la época. «La periodista Cheryl McCall y yo empezamos a frecuentar los sitios en los que los chavales pillaban las drogas. Nos dimos cuenta de que la mayoría se prostituían. Fotografié a muchos, pero Tiny se convirtió en la protagonista para mí y mi marido, Martin Bell, que después hizo un documental sobre esa escena callejera, Streetwise«, explica Mark en el libro On the portrait and the moment (Aperture, 2015). El documental acabaría nominado al Oscar en 1984 y Mark siguió fotografiando a Tiny durante tres décadas, convirtiéndose en una de las personas que han marcado su obra.

Aunque en un primer momento salió corriendo al ver la cámara pensando que se había topado con la policía, Mary Ellen Mark y la niña se hicieron amigas y Tiny ha sido sujeto de numerosos proyectos de la fotógrafa y su marido.»La primera vez que la vi estaba en el parking de un club. Ella parecía una niñita, solo tenía 13 años y tenía un aspecto insólito. Era muy pequeña, pero vestía como una adulta. Se prostituía». Al día siguiente Mary Ellen Mark volvió a buscarla y se hicieron íntimas. Durante las tres décadas en las que se relacionaron, Tiny tuvo 10 hijos con diferentes padres, marcada por la pobreza en los márgenes del sistema. No solo ha sido fotografiada por Mary Ellen Mark, también protagonizó Tiny: The life of Erin Blackwell, el documental de 2016 que dirigieron Mark y su marido y que se pudo ver en la Filmoteca de Catalunya hace unos días. «¿Qué le ocurre a una niña con esta vida? ¿Hacia dónde irá su vida? La he fotografiado durante treinta y dos años, y lo haré hasta que me muera», dejé escrito Mark, que falleció en 2015.

La evolución de la niña yonqui, de aquella pequeña esbelta, sabelotodo y risueña con la que se topó Mark en aquel parking fue la de una joven en lucha contra sus adicciones, las de su madre y la crianza de sus hijos. «Cada vez que voy a verla, es como si no me hubiese marchado. Cuando compartes tanto tiempo con un sujeto al que fotografiar, acabas formando parte de su escena. Ellos nunca se olvidan de que estás ahí, en alguna parte de su mente saben que les estás fotografiando, pero no siempre interactuan contigo o con la cámara», escribió Mark sobre su relación con el paso del tiempo. También sobre las emociones de una niña yonqui que creció sin ayudas pero con un objetivo vigilante, cada ciertos años, pendiente sobre su persona y tragedia: «A veces parece triste cuando fuma un cigarrillo. Creo que piensa en su pasado y en su futuro. Y aunque en muchos momentos es fuerte y dura, es ahí cuando se vislumbra su propia vulnerabilidad».

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.