Josephine Baker: la mujer que bailaba con una minifalda de plátanos, se enfrentó a Poiret y fue favorita de la moda francesa

“La mujer más sensacional que nadie haya visto”, en palabras de Hemingway, se convertirá en la primera mujer negra en entrar en el Panteón de París. Artista y activista, mantuvo una estrecha relación con la moda y con muchos de sus protagonistas.

Cuando Rihanna subió las escaleras del Alice Tully en 2014, cubierta ‘solo’ por los 200.000 cristales de un vestido transparente y una estola de pelo, el mundo se escandalizó ante aquella desnudez inusitada. Pero aquel estilismo no era ninguna invención revolucionaria de la de Barbados, sino una actualización de otro que llevó 90 años atrás la bailarina, actriz y cantante Josephine Baker. El progreso no es una línea continua y ascendente, a veces es una cuerda enmarañada y llena de giros en la que Baker probablemente se adelantó varias vueltas.

Resquebrajó barreras (de género, sociales o de raza) y se convirtió en una de las mujeres más famosas de su tiempo. Fue espía durante la II Guerra Mundial y peleó contra el racismo institucional en Estados Unidos. Jugó con las fantasías sexuales de su público, mayoritariamente blanco, y utilizó su cuerpo como arma arrojadiza. Se casó en seis ocasiones y fue amante de varias mujeres (entre ellas la escritora Colette). Calder la modeló en esculturas, Picasso se inspiró en ella, George Hoyningen-Huene la retrató y Hemingway dijo que era “la mujer más sensacional que nadie haya visto”. E. E. Cummings la describió como “una criatura ni infrahumana ni sobrehumana, sino de alguna manera ambas”. Ahora se convertirá en la primera mujer negra en el Panteón de París, con una placa y un homenaje.

Desde pequeña entendió el poder de la imagen y el papel de la moda a la hora de construir identidades. Fue musa (y rival en el juzgado) de Paul Poiret, amiga de Christian Dior y embajadora de la costura francesa en sus peores momentos. Quizá por todo ello Rihanna, pero también Beyoncé, o firmas como Prada, Marc Jacobs y Givenchy han recurrido célebremente a la sombra alargada de la cabaretera.

Nada hacía presagiar ese legado. La estrella nació en una familia pobre de Misuri en 1906, empezó a trabajar a los ocho años y, como escribe su hijo Jean-Claude en Josephine: The Hungry Heart, a los 13 ya se había casado. “Con un trabajador del acero. Era muy mayor para ella, tenía 25 o 30 años”. Pero solo dos años después había abandonado marido y familia para introducirse en el mundo del espectáculo.

La moda estuvo ahí desde el principio. Llegó a los teatros por los camerinos: empezó a trabajar como vestidora para la banda The Dixie Steppers y pronto pasó a ser corista. “De gira por América”, revelaba su hijo en una entrevista con The Huffington Post en 2010, “mientras las otras chicas hablaban tontamente sobre novios o lo que fuera, Josephine leía Vogue y todas esas revistas blancas y con un lápiz corregía los diseños”.

Su ascenso a partir de ahí fue meteórico. Con 16 se estrenó en uno de los primeros musicales negros de Broadway y tras un par de años de gloria en la ciudad de los rascacielos aceptó un papel en La Revue Nègre, un espectáculo teatral que se presentó en París. A partir de ese momento su éxito fue imparable y a los pocos meses ya aparecía en las páginas de ese Vogue que leía de pequeña: “Es la más asombrosa de las bailarinas mulatas, con sus collares, brazaletes y taparrabos de plumas con volantes”, decía de ella la publicación.

Desembarcó en la ciudad de la luz con un estilismo que llamaba la atención. Y no para bien. Así se lo contó a su biógrafo, Marcel Sauvage: “Mi atuendo hizo reír a todos. Ahora te contaré por qué se reían y por qué me río yo también más que nadie. Llevaba un vestido a cuadros con bolsillos sujetos por tirantes a cuadros, sobre una camisa de cuadros. Llevaba un sombrero con plumas en lo alto de la cabeza, una cámara en la cadera izquierda y unos prismáticos grandes en la cadera derecha”. Los cuadros no le duraron mucho, pronto algún amigo la llevó a una de las maisons de moda del momento, a Paul Poiret. La experiencia la recordaría siempre: “Rápidamente fui desprendida de mi ropa por dos jóvenes mujeres que instintivamente cumplían los deseos de su jefe. Allí estaba yo, desnuda otra vez. Al menos me estaba acostumbrando a ello. Apareció una tercera dependienta, como un rayo, con una pieza del material plateado más hermoso. Parecía un río fluyendo. Monsieur Poiret derramó ese torrente reluciente sobre mí, me envolvió en él, cubrió mi cuerpo con ello, lo apretó, me ordenó que caminara y luego lo aflojó alrededor de mis piernas. Me sentí como una diosa emergiendo de la espuma”.

Si en Estados Unidos la xenofobia no le había permitido escalar hasta la primera fila, en la capital gala fue precisamente el color de su piel lo que cautivó al público. No porque no hubiera racismo en Francia, claro, sino porque las altas esferas de la cultura del país durante los felices años veinte estaban completamente rendidas al embrujo y al exotismo de todo lo que no fuera europeo y blanco.

Josephine Baker fue apodada como la Venus de Ébano, la Perla Negra o la Sirena del Trópico mientras se encargó de popularizar el charlestón en el viejo continente y el corte a lo garçon. Ya ganaba 1.000 dólares al mes (unos 12.000 euros actuales) cuando en 1926, en el Folies Bergère, se colocó el que probablemente fuera su estilismo más legendario: la minifalda de plátanos. Según su hijo, “Jean Cocteau afirmó que su amante fue el que hizo el disfraz, pero en realidad lo hizo el amante de Paul Poiret. Su nombre era Christian”. Fuera quien fuera el inventor, aquel tutú fetichista estaba hecho con 16 bananas de goma, colgadas de un cinturón, que se contoneaban al ritmo vertiginoso de sus caderas. En la parte de arriba Baker se cubría con joyas y perlas. Porque sus atuendos sobre el escenario la posicionaban casi como un juguete sexual importado de las colonias, pero uno que llevaba encima muchos más quilates que las mujeres del público. Todo estaba perfectamente medido y estudiado por la propia bailarina, siempre consciente de lo que quería proyectar.

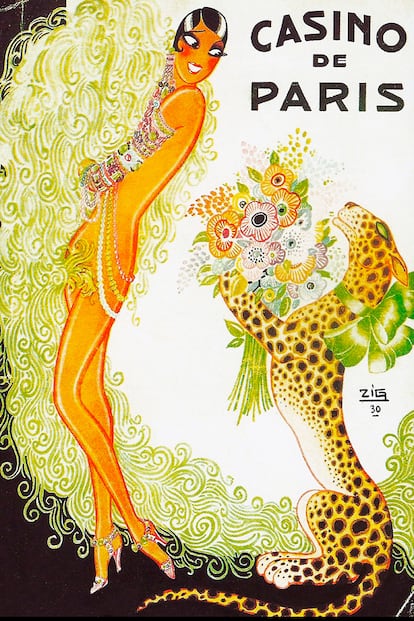

Controlaba puntillosamente su imagen: los trajes de sus actuaciones (para su gira de 1927 viajó con 15 baúles con 137 vestidos y 196 pares de zapatos) o los carteles promocionales (muchos diseñados junto al ilustrador Paul Colin). Pero también vigilaba y calculaba cómo era percibida al bajarse del escenario. Lo hizo estudiando francés y dando clases de etiqueta pero, sobre todo, a través de la moda. Los modistos de la época se peleaban por ella y los círculos más elitistas de París le abrieron los brazos.

Como cualquier celebrity contemporánea, la estrella se convirtió en icono de estilo y en espejo en el que se reflejaban muchas mujeres que querían imitar su elegancia. Mujeres blancas y mujeres negras. En 2021, con lo que ha costado que el marketing comprenda que la diversidad no va en contra de las ventas, sorprende ver cómo hace un siglo ya sabían que el color de la piel no era una barrera para colocar productos. Josephine se hizo de oro vendiendo una crema que bautizó como Bakerskin (algo así como ‘piel Baker’) que funcionaba como un pionero autobronceador y un fijador para el pelo al que llamó Bakerfix, con el que prometía el brillo de sus ondas al agua.

Su influencia también vendía vestidos. Según cuenta Bennetta Jules-Rosette en su biografía de 2007, en los años veinte y treinta le regalaban trajes para hacerse publicidad diseñadores como Madame Vionnet, Edward Molyneux, Jean Patou y, por supuesto, Poiret. Una divertida anécdota que recoge Jean-Claude Baker, según le contó un amiga de la diva, da idea del nivel: “Tenía un apartamento en la esquina del club y un día fui y vi que tenía montones de ropa apilados en el suelo. Le dije, ‘Josephine, ¿por qué no cuelgas todo esto en perchas?’, ‘Oh, no te preocupes, porque mañana se lo llevarán y traerán otra pila”.

Según los libros de cuentas de Poiret, solo en el año 1926 Baker recibió vestidos y pieles de la maison por valor de 285.000 francos de la época (que en euros actuales serían algo más de 600.000). El couturier estuvo encantado con la publicidad, pero a finales de los años veinte no atravesaba su mejor momento y pronto vio que Baker estaba ganando mucho dinero. Le reclamó 5.000 francos y acabaron en los tribunales. En el juicio salió a reducir que la bailarina sí había pagado por parte de aquellas prendas y que no le debía nada. No le pagó ni un céntimo más y se marchó a Patou.

En Europa nadie resistía al hechizo de Josephine. No se resistieron los franceses, pero tampoco los alemanes durante la II Guerra Mundial. Aquello le sirvió para relacionarse con altos mandos nazis durante la ocupación de París, espiar información y trasladársela a la resistencia francesa o para ayudar a familias judías según viajaba en sus giras, arriesgando bastante más que una pila de vestidos. Por eso tras su muerte, en 1975, se convirtió en la primera mujer en ser enterrada con honores militares en Francia.

Tras la contienda no se desinflaron ni su idilio con la moda ni su apoyo al país que la acogió. En la posguerra, mientras Francia intentaba reconstruirse, no dudó en convertirse en un importante sostén para la industria de la moda. “No había dinero para promover la alta costura”, dice su hijo, “Josephine era muy buena amiga de Christian Dior y Pierre Balmain, y a ellos les encantaba vestirla. Cuando Josephine volvió a Estados Unidos en 1949 o 1950, vistió aquellos fabulosos diseños sobre el escenario. Los americanos estaban absolutamente fascinados”. El qué hizo con ese armario digno de un museo también dice mucho de la personalidad de Baker: al final de sus días, “regaló todo a travestis”.

Una de sus últimas apariciones públicas tuvo también mucho que ver con la moda que tanto le sirvió a lo largo de su carrera: estuvo presente en la Batalla de Versalles, en 1973. En el desfile que enfrentó a los diseñadores de su país natal y de su país de acogida tomó partido por los franceses e intervino con una actuación. Enfundada en un mono de lentejuelas a los 67 años. Así recordaba el momento en su autobiografía una de las modelos del show, Pat Cleveland, resumiendo en pocas palabras el espíritu de la estrella: “Era una figura casi mítica, más grande que la vida”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.