La familia

Javier Pradera recuerda su infancia en plena guerra civil, donde perdió a su padre y a su abuelo

Es bien sabido que los recuerdos más lejanos no son reproducciones directas de una realidad vivida en una temprana edad y conservadas como fotografías amarillentas o viradas en sepia sino el último registro impreso en la memoria de una sucesión indefinida de copias de la versión inmediatamente anterior acumuladas a partir de un núcleo originario hoy incognoscible. No guardo ningún recuerdo de la figura o de la presencia física de mi padre, paseado a comienzos de septiembre de 1936 en la cárcel de Ondarreta y arrojado después al cementerio de Polloe cuando yo tenía dos años y cuatro meses como venganza o réplica por la ocupación de Irún, ni del padre de mi padre, asesinado la víspera en las mismas condiciones. Ni siquiera tengo recuerdos del clima de aflicción, de dolor, que tuvo necesariamente que dominar a mi familia en los meses posteriores.

La gran mayoría de las imágenes que conservo de mi edad más temprana hasta cumplir los cinco años son desvaídas y borrosas; por mucho que intente precisar los perfiles, fijar los colores e identificar a los personajes de esas estampas nebulosas no lo consigo. Son como los rastros que dejan a veces los sueños pero que se evaporan cuando uno intenta memorizarlos como recuerdos de acontecimientos realmente sucedidos. Algunas imágenes evanescentes he podido reconocerlas con el paso del tiempo como huellas de las fiestas de Carnaval en la Parte Vieja donostiarra y sus enigmáticas charangas (“Caldereros somos de la Hungría, que venimos a San Sebastián”) y de los puestos de la plaza de la Constitución el día de Santo Tomás. Otras veces la ayuda de mi madre me permitía rememorar, a través del recuerdo de una burra plateresca sobre la que montaba a horcajadas, un veraneo feliz en Berástegui seguramente en 1937.

El traslado de mi familia a Pamplona después del fusilamiento de mi padre y de mi abuelo tiene también confusas imágenes de un viaje en automóvil y de una gran plaza engalanada, que tal vez fue el escenario de una parada infantil donde al parecer desfilé con el uniforme de Pelayo, la organización infantil del Requeté, brazo armado a su vez del carlismo. De 1936 a 1939 cambiamos con frecuencia de vivienda familiar desde que abandonamos el piso de la Avenida para que mi madre no sintiera cotidianamente el dolor de la ausencia de mi padre al oír el ascensor o el ruido de la puerta. Además de la estancia en Pamplona, nos trasladamos ya con mi abuela a una villa del Paseo de los Fueros de San Sebastián, una melancólica y hermosa ribera ajardinada del río Urumea. Pasamos también una temporada en una casa con jardín de Fuenterrabía y finalmente nos instalamos en el piso de la calle Reina Regente 2, donde había vivido mi abuelo paterno y que mi abuela no quería volver a pisar.

“La discusión sobre los muertos en el frente plantea menos problemas ideológicos que la de los fusilados en la retaguardia”

Hay recuerdos de la remota infancia que irrumpen en la memoria con la frescura de una falsa inmediatez y tienen tal colorido y presentan marcas tan indelebles de veracidad que parecen saltar por encima de las décadas y de las conclusiones de los psicólogos sobre los mecanismos mediados de la percepción. Uno de esos primeros recuerdos claros y distintos se corresponde con el fin de la guerra civil: un soldado del tercio o un requeté me levanta en brazos al lado del pequeño estanque del Parque de Alderdi Eder donostiarra y me regala un pirulí mientras me dice: “¡Hemos tomado Madrid!”. Probablemente la escena se me quedaría grabada por conversaciones escuchadas antes en casa sobre la inminencia del acontecimiento (tras la caída de Barcelona y Cataluña en enero de 1939, la República estaba condenada a menos que estallara el conflicto europeo que se produciría seis meses después) y sus repercusiones para los planes familiares. (...)

Y relacionada con estas imágenes está casi temporalmente pegada —julio de 1939— la visión desde un balcón de la calle de Hernani de un espectacular automóvil descubierto ocupado por Franco y el conde Ciano, procedente del Palacio de Ayete y bordeando la bahía, para acceder al Club Náutico y embarcar seguidamente en el yate del Caudillo. El despliegue de escolta y de protección —imagino que con la caballería de la Guardia Mora incluida— tendría que ser tan impresionante que le pregunté a mi hermano Víctor cuáles eran los motivos y recibí como respuesta una frase hecha, para mí desconocida, que no he olvidado: “Por si las moscas pican”.

El conde Galeazzo Ciano, ministro de Asuntos Exteriores de Italia, miembro del Gran Consejo Fascista y yerno del duce por su matrimonio con Edda Mussolini, se hallaba en la plenitud de su poder. Faltaban solo dos meses para que estallase la Segunda Guerra Mundial y la diplomacia italiana todavía era un ajedrecista importante en los esfuerzos por impedirla o aplazarla. La España de Franco brindaba al régimen fascista en la persona de su egregio representante el agradecimiento debido a la ayuda en armamento y en tropas: unos 50.000 hombres pasaron por las unidades eufemísticamente denominadas Cuerpo de Voluntarios. Las entradas del 9 al 18 de julio de los Diarios —entonces secretos— de Ciano se hallan en blanco precisamente a causa de su viaje a España. No faltaron, sin embargo, testimonios posteriores del yerno de Mussolini sobre las terribles dimensiones de la represión en España.

Ese final de la guerra civil del que tuve conocimiento a punto de cumplir los cinco años en los jardines de Alderdi Eder sería una fecha teóricamente indicada para hacer el balance de la trágica cosecha de aquellos casi tres años de conflicto fratricida. En la España de la segunda década del siglo XXI, la discusión sobre los muertos y los heridos de los dos ejércitos en el frente de batalla plantea menos problemas ideológicos y emocionales que los debates acerca de los fusilados en la retaguardia de ambas zonas, bien por pelotones de ejecución militares de sentencias dictadas en juicios sin garantías a cargo de tribunales irregulares o por grupos de militantes de partidos o de sindicatos que daban el paseo a las víctimas asaltando las cárceles o registrando los domicilios y luego los depositaban en los cementerios o los enterraban en fosas comunes.

No es una peculiaridad española que las brasas en apariencia apagadas tras la muerte de Franco como consecuencia del proceso de transición a la democracia, la ley de Amnistía promulgada por las primeras Cortes democráticas en octubre de 1977 y la Constitución de 1978 resulten tan fácilmente avivables. Francia y Estados Unidos han padecido guerras civiles tan brutales como la española y visto también rebrotar las llamas a poco de que se soplara sobre las cenizas mal apagadas.

La variante española construye un relato supra o subhistórico mediante la agregación de cuatro etapas sin solución de continuidad que conectan el comienzo y el final de la historia como en la cinta de Möbius:

» 1. Los cinco años en paz de la Segunda República, presentada como un todo homogéneo y omitiendo las profundas discontinuidades entre el bienio azañista, el bienio negro y la victoria del Frente Popular.

» 2. La guerra civil provocada por la sublevación militar de julio de 1936 y la tragedia de un sangriento conflicto fratricida que dividió a las familias y enfrentó a los amigos con decenas de miles de muertos en los frentes de batalla y en la retaguardia, sin que las instituciones republicanas se libraran además de sangrientas discordias intestinas.

» 3. La implacable represión a la que fueron sometidos los vencidos durante cuatro décadas de franquismo.

» 4. La creencia de que la actual España constitucional es la institucionalización de la victoria de los derrotados en la guerra y de los represaliados bajo el franquismo que debe y que puede atrasar los relojes hasta el advenimiento de la Segunda República después de hacer tabla rasa de setenta años de densa, trágica e irreversible historia. Pero una cosa es que grandes sectores de la sociedad española consideren intuitivamente parte de su legado el programa de democratización, modernización y laicismo del primer gobierno republicano y otra bien distinta que los pecios arrojados por las mareas de la historia se puedan ignorar mágicamente.

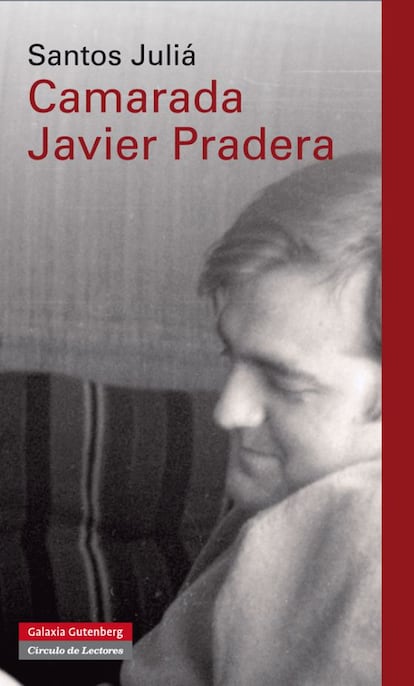

Camarada Javier Pradera, de Santos Juliá, se edita el 19 de noviembre por Galaxia Gutenberg. 464 páginas. 23 euros.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.