El país que nunca ha sido

Biden se presenta como hombre de consenso pero, si gana, la jubilosa noticia es que habrá perdido Trump. Los demócratas de todo el mundo depositan hoy sus esperanzas en Kamala Harris, potencial vicepresidenta

Se atribuye al político galo Pierre Mendès France la sugerencia de que, siendo EEUU una potencia mundial, los europeos, a quienes afectan seriamente las decisiones de la Casa Blanca, deberían poder votar en las elecciones americanas. Semejante reflexión la habría hecho en plena efervescencia de la Guerra Fría y cuando el poder económico y militar americano empeñaba todos sus esfuerzos en la construcción de su imperio. Mientras tanto, Europa apenas comenzaba a recuperarse de los estragos de la II Guerra Mundial. Verdadera o falsa, la anécdota responde a la fundada impresión de que de los resultados de los comicios que mañana se celebran depende no solo el futuro de los ciudadanos norteamericanos, sino en gran medida el nuestro. Y lo que se juega hoy en América es el porvenir de la democracia.

Leí hace semanas las declaraciones de un periodista neoyorquino en las que aseguraba que la democracia americana ha sido desde el principio una democracia imperfecta. Todas lo son en realidad, y está bien que lo sean. Una democracia que se considere a sí misma perfecta no sería jamás democrática, porque debe aspirar a la gobernación de las imperfecciones. Es un régimen basado en la diversidad, la discusión y el debate, siempre amenazados por un uso sectario de las libertades que proclama y protege. La única defensa frente a esas asechanzas reside en las instituciones, y en el consenso en torno a las leyes que la constitución ampara. La fragilidad del sistema es por lo mismo evidente y así se explica que las democracias reales que hay en el mundo no sean muchas y que merezcan semejante apelativo desde hace apenas un siglo, cuando las mujeres accedieron al derecho al voto.

La polarización ideológica, las desigualdades económicas casi abismales, la confrontación racista y la apelación al discurso del odio componen mayormente el escenario en el que se han de celebrar las elecciones de mañana. Trump ha alimentado esas tendencias con su nacionalismo primario, su jerga demagógica y su dominio del reality show. Pero él no es tanto la causa de esa deriva antidemocrática, sino más bien la consecuencia. Cuenta con una sólida base electoral que aglutina entre un 30% y un 40% de la población, a la que se dirige con intuición y desparpajo para gritarles lo que quieren oír: “Hagamos grande América de nuevo”.

El eslogan responde a la percepción de que la primacía mundial estadounidense está en entredicho y su imperio se tambalea. Ya no es la primera potencia mundial: no lo es en tecnología y está a punto de perder el liderazgo económico. Le queda no obstante su inmenso poderío militar con cerca de ochocientas bases en más de sesenta países del extranjero, pese a lo cual sufrió un formidable descalabro en Vietnam; Afganistán e Irak son también ejemplo de que las victorias en la guerra no garantizan siempre el dominio en tiempos de paz. La recuperación del prestigio, y de la capacidad productiva y de distribución de bienes frente al gigante chino, es una prioridad no solo del partido republicano, sino también del demócrata. La guerra comercial con Pekín, desatada por Trump, se mantendrá por eso latente aún en el caso de la victoria de Biden, y marcará el devenir de lo que comienza a perfilarse como una nueva Guerra Fría entre EEUU y el país más poblado de la tierra, que emerge ya como el gran protagonista del siglo XXI.

Es de esperar que si ganan los demócratas, como generalmente se predice y personalmente deseo, haya un retorno al multilateralismo; un regreso al Pacto de París sobre el cambio climático y a la Organización Mundial de la Salud. Los problemas globales que enfrentamos necesitan soluciones globales: desde la pandemia y el calentamiento global hasta los movimientos migratorios, las desigualdades económicas y el envejecimiento de la población en muchos países desarrollados, cuando pronto tendremos 8.000 millones de habitantes sobre la Tierra. Pero el nacionalismo no es solo una enfermedad europea ni tampoco una seña de identidad exclusiva del Partido Republicano. Desde Jefferson hasta nuestros días la consideración del “destino manifiesto” de EEUU como promotor de las libertades en países sojuzgados o colonizados ha justificado intelectual y anímicamente las intervenciones militares en el exterior.

En el imaginario colectivo hay tres hitos fundamentales en la historia americana: la guerra de la Independencia contra los ingleses, la guerra de Secesión, y la victoria contra el nazismo en la II Guerra Mundial.Esta última opacó el programa del New Deal de Roosevelt, primer intento de crear algo parecido a un Estado del bienestar en un país construido en gran medida por el desarrollo del capitalismo salvaje. JF Kennedy trató de rescatarle con su eslogan de la Nueva Frontera (New Frontier) y Obama reclamó su herencia cuando implementó programas sociales como el Obama Care, de servicios sanitarios, hoy amenazado por las políticas de Trump. Pero ninguno de esos tres grandes presidentes demócratas renunció al intervencionismo en las más variadas de sus formas cuando vio amenazado el interés, la influencia o la seguridad del país. De forma paradójica, el todavía hoy presidente se presenta a la reelección sin haber declarado ninguna guerra o guerrita en algún lugar del mundo, a fin de galvanizar el sentimiento de superioridad de su pueblo. Al parecer, su histrionismo y su demagogia le bastan y le sobran para ello.

De modo que, gane quien gane mañana, es improbable que la deriva actual de EE UU, o el sentimiento popular respecto al declive de su influencia en el mundo, experimenten un cambio radical en el corto plazo. Si es Biden quien vence tendrá que enfrentar en el interior un estado de guerra civil larvada, alimentada por el racismo, que encabezan minorías militarizadas, la desigualdad económica, el desastre de la pandemia, y las expresiones de odio que el propio Trump protagoniza. En política internacional, las promesas de rescatar el multilateralismo chocarán contra el desorden que la globalización y el miedo a sus efectos han generado en los países aliados, mientras China ejerce un padrinazgo cada vez más evidente en el continente africano y América del Sur. No le será difícil restablecer el equilibrio con Europa, pero habrá de contar con los límites que Moscú imponga, dispuesto como está Putin a impedir que las fronteras de su propio y destartalado imperio se acerquen demasiado a la capital, caso de que Ucrania y Bielorrusia cayeran en la órbita de los países democráticos. Un nuevo actor, cada día más arisco, es también la Turquía de Erdogan, aspirante a encabezar la protesta islámica contra lo que considera el lenguaje de las nuevas Cruzadas, pero todavía aliado de la OTAN con un ejército de proporciones casi descomunales.

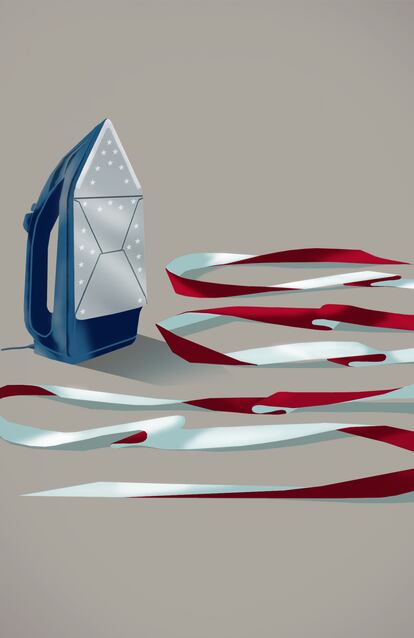

En semejantes circunstancias es lamentable que ninguno de los dos grandes partidos en liza hayan sido capaces de presentar mejores candidatos, más acordes en su imagen y en sus propósitos con los tiempos que vivimos. El demócrata se presenta como un hombre de consenso, capaz de restablecer el diálogo y buscar la armonía, pero todavía no ha descrito a las claras las líneas rojas que no está dispuesto a traspasar y, lo que es peor, no consigue emocionar a sus propios seguidores con el sueño americano. El republicano es el payaso que ya conocemos y que ha destrozado la convivencia y convertido el sueño en pesadilla. En definitiva, si triunfa Biden la verdadera y jubilosa noticia será que ha perdido el otro. Quizá tengamos que esperar días, y hasta semanas, para saberlo habida cuenta del tortuoso sistema electoral y las amenazas de Trump de denunciar un fraude si pierde. Por ello los demócratas de todo el mundo depositan hoy sus esperanzas en Kamala Harris, la potencial vicepresidenta, quizá destinada a suceder en el cargo a quien encabeza el ticket. Mientras aguardamos los resultados vale la pena entonar la plegaria del gran poeta negro Langston Hughes: “Dejad que América sea América de nuevo/ el país que nunca ha sido todavía y que todavía debe ser”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.