El largo camino de las mexicanas para conquistar sus derechos políticos

La elección de la primera presidenta en México representa un logro importante en la representación de las mujeres, pero analistas alertan de que “falta mucho para lograr la igualdad”

Claudia Sheinbaum asistió el domingo a su centro de votación y marcó su boleta con el nombre de Ifigenia Martínez, la primera mexicana en egresar de la Universidad de Harvard con maestría y doctorado y una de las primeras mujeres en alcanzar cargos de responsabilidad en la administración pública mexicana. Martínez, una de las mujeres más influyentes de México, es también fundadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y senadora del Congreso de la Unión. El voto de Sheinbaum es un guiño a las mujeres que han forjado la senda por conquistar sus derechos políticos y espacios públicos. Un tortuoso camino lleno de violencia y sangre, en el que a pesar de los logros conseguidos hasta ahora quedan aún pendientes temas relacionados con la equidad, la independencia económica de las mujeres, la violencia machista y los feminicidios o la desigualdad que hunde en la miseria a muchas de ellas, incluyendo a mujeres indígenas sometidas a los usos y costumbres de sus pueblos originarios. La gran incógnita que se abre para las mexicanas a partir de este domingo es si el hecho de que Sheinbaum tome las riendas de la Presidencia se traducirá en más derechos políticos y protección para ellas, en un país donde son asesinadas 11 mujeres al día.

El de Martínez es un nombre que pesa en esa historia de lucha por los derechos de las mujeres. Ha sido una mujer comprometida con los movimientos sociales, lo que quedó comprobado la noche del 17 de septiembre de 1968, cuando el Ejército mexicano irrumpió en Ciudad Universitaria y Martínez, entonces directora de la Escuela de Economía de la UNAM, no dudó en defender la autonomía de la mayor casa de estudios de América Latina. Martínez fue detenida y trasladada en una ‘julia’ —como se llamaba entonces a las patrullas de la policía. La académica fue encerrada en una celda de la policía de la Ciudad de México, localizada entonces cerca de la Plaza Tlaxcoaque, y que era tristemente célebre como centro de tortura. “Me mandó a llamar el general que en aquel entonces era jefe de la policía [Cueto Ramírez] y llegando le dije: ‘¡Qué vergüenza, general, que ustedes hayan tenido que llegar a esto, la ocupación de la Ciudad Universitaria!’ Y él me contestó: ‘Nosotros no fuimos. ¿A usted le consta? Fue el Ejército. ¿Usted qué hacía ahí, dígame?’ Pues es mi escuela”, contó Ifigenia Martínez en una entrevista concedida en 2017 al periodista Joaquín López-Dóriga.

El relato es una muestra de la valentía de una mujer que ha abierto brechas para que ellas ocupen espacios de poder en México, un país profundamente machista. Aunque este domingo se escogió la primera presidenta del país, ha habido otras mujeres que se atrevieron a intentar romper el llamado metafóricamente techo de cristal. La primera de ellas fue la defensora de los derechos humanos Rosario Ibarra de Piedra, quien en 1982 presentó su candidatura presidencial por el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Cecilia Soto fue la segunda mujer en postularse, en 1994, el año fatídico de la política mexicana. En ese mismo año también se postuló Marcela Lombardo Otero. A ellas se unieron Patricia Mercado, Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala, quien declinó su candidatura antes de las elecciones de 2018. Sheinbaum y Xóchilt Gálvez completan la lista.

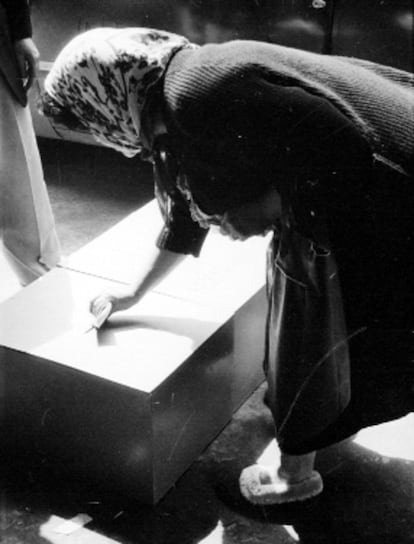

El primer gran logro político: el derecho al voto

El primer gran logro político de las mujeres ocurrió, aunque tardío, en octubre de 1953, cuando bajo el mandato del presidente Adolfo Ruiz Cortines fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional que reconocía el derecho de ellas a votar y ser electas en cargos públicos. Ese derecho, sin embargo, no estuvo exento de polémica y violencia. “En las elecciones nacionales del 3 de julio de 1955, las mujeres acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto; no obstante, aunque en el marco jurídico a las mujeres se les habían reconocido sus derechos políticos, muchas de ellas padecían un severo grado de represión familiar que les impedía acudir a votar y menos participar en el espacio público de poder”, recoge la Historia de los derechos político-electorales de las mujeres en México, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

La lucha de las mujeres por el voto había comenzado un siglo atrás. Ese logro está ligado a una intelectual francesa, Laureana Wright, quien reivindicó por primera vez el sufragio femenino a finales del siglo XIX en el que es considerado el primer periódico feminista mexicano: Las Violetas del Anáhuac. Era una publicación redactada por un grupo de mujeres burguesas que supuso una revolución en un país donde no estaba bien visto que ellas vertieran opiniones sobre temas de la vida pública mexicana, como la desigualdad salarial entre maestros y maestras, el riesgo de caminar por las calles en la noche y, por supuesto, el voto. “El inicio del feminismo en México se puede datar con la aparición de este tipo de revistas hechas por mujeres para mujeres, aunque son mujeres de las élites, que tienen acceso a educación y a ciertos recursos económicos, lo que les permite desarrollar estas actividades”, explica Jessica Méndez, doctora y maestra en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones José María Luis Mora y licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El inicio del movimiento sufragista

Méndez explica que el movimiento feminista logró mayor peso en el contexto de la Revolución mexicana, con la proliferación de los llamados clubes que se oponían a la reelección en la campaña presidencial de Francisco Madero. “Eran clubes exclusivamente de mujeres que apoyaban las actividades de Madero y en sus encuentros una de las demandas que tenían era que se les reconociera el voto. Participaban activamente como cualquier otro ciudadano, pero sin tener el reconocimiento de sus derechos políticos y civiles”, narra la académica. Ese es, agrega, el comienza del movimiento sufragista en México, que se va a desarrollar en la década de los veinte del pasado siglo a partir de varios grupos de mujeres, algunos que se asumían como feministas, como el Consejo Feminista Mexicano, y otros que se declaraban únicamente como femeninos, como la Cooperativa de Mujeres por la Raza. “Tienen diferencias en cuanto a su posicionamiento político, pero coinciden en que el derecho al voto es una demanda central, porque identifican que esa participación política les va a permitir impulsar otras series de derechos, porque el voto les da carácter de ciudadanas”, afirma Méndez.

El nombre de Hermila Galindo está ligado a esa lucha de las mexicanas. Su historia personal también es una muestra de la violencia y los prejuicios que enfrentaban (y enfrentan) ellas en su reclamo de participación política y su derecho a votar y ser votadas. Galindo dirigía la revista La Mujer Moderna, desde la que trataba de incidir a favor de los derechos de las mujeres, principalmente en el acceso a la educación. El TEPJF recuerda sus postulados: “En todo el mundo la educación de la mujer se ha descuidado. En el norte se le ve encorvada sobre el surco, labrando el suelo con ansias y afanes de bestia; en el mediodía, celada, reclusa, esclava de los prejuicios sociales, objeto para su dueño de lujo y sensualidad; en el taller se le oprime y seduce; en la fábrica se le explota y apenas se le paga; se aprovecha su miseria para deshonrarla y se le menosprecia después; engañarla es para el hombre un triunfo del que se ufana; más prudente, más sumisa soporta en las clases más inferiores de la sociedad, toda la pesadumbre de la vida al padre ocioso, al esposo ebrio y al hijo desnaturalizado”.

Galindo se enfrentó al poder político patriarcal en 1917, cuando solicitó el voto femenino en el Congreso Constituyente de Querétaro, pero que le fue negado. Como respuesta decidió postularse a una diputación federal, lo que le generó el menosprecio público, “fue vituperada por periódicos y otros políticos que incluían a sus compañeros constitucionalistas”, según el documento del TEPJF. Políticos que se oponían a su participación alegando que “a Hermila la seguiría una romería de viejas”. A pesar de ese desprecio, Galindo participó en las elecciones de marzo de 1917, aunque no resultó ganadora. Admitió su derrota, pero también “denunció irregularidades y las agresiones [hoy violencia política] que sufrió antes, durante y después de la jornada”, narra el TEPJF.

Muchas mexicanas no se dejaron doblegar por esos reveses y por la violencia ejercido por sus pares. En enero de 1916 se organizó el Primer Congreso Feminista en Yucatán, uno de los Estados más conservadores de México, y un año después se aprobó la Ley de Relaciones Familiares, que establecía que hombres y mujeres tenían iguales derechos en el seno del hogar, aunque no otorgaba explícitamente derechos políticos a las mujeres. Fue casi una década más tarde, en 1925, que las autoridades de Chiapas, en el sureste del país, concedieron a las mujeres mayores de 18 años los mismos derechos políticos que sus pares masculinos. La sufragista Elvia Carrillo se postuló a un cargo público y fue electa, pero el Colegio Electoral estatal no reconoció su triunfo. En 1936, en Veracruz, María Tinoco y Enriqueta de Pulgarín inscribieron sus candidaturas a diputadas locales aprovechando un vacío legal, y un año después el presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores la reforma al artículo 34 de la Constitución para concedía la ciudadanía a las mujeres.

Fue, sin embargo, hasta 1946 cuando la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que establecía la participación de las mujeres en igualdad de condiciones en las elecciones municipales, pero fue en 1953 que las mujeres obtuvieron el derecho a votar, aunque siempre bajo la violencia y restricciones masculinas. “En México reconocemos un sistema democrático hasta 1997, cuando inició el proceso de transición de lo que se llamó el autoritarismo mexicano, que era un sistema presidencial en el que no había dictadura, pero tampoco había competencia electoral, a un modelo de competencia electoral. Más bien hemos avanzado gracias a la democratización del sistema político mexicano”, advierte Adriana Báez, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

La lucha de las mujeres por sus derechos políticos se intensificó en la nueva era democrática y gracias a la presión de organizaciones de la sociedad civil se logró la aprobación en 2014 de la Ley de Paridad, que establece la cuota del 50% de las candidaturas para mujeres, y en 2019 se votó una reforma constitucional que asegura la paridad de género en los cargos federales, tanto a nivel estatal como municipal, así como en los poderes Legislativo y Judicial. “Legalmente es un gran avance para los derechos de las mujeres, pero siempre cuando estas leyes se trasladen a la cotidianidad, a los contextos sociales específicos, pues vamos a encontrar otra serie de obstáculos que ya no responden directamente a la normativa legal”, explica Méndez.

Violencia política de género

La académica hace referencia a la violencia política que sufren las mexicanas que quieren acceder a puestos públicos o de elección popular. Pone como ejemplo el caso de las llamadas Juanitas, mujeres que fueron postuladas por los partidos políticos con el fin de cumplir con las cuotas de género, pero obligadas a renunciar a sus puestos una vez ganada la elección. Un hombre ocuparía su cargo, por supuesto. “Vemos que, aún cuando la ley existe, hay ciertos huecos, vacíos legales, que dejan desprotegidos esos derechos de las mujeres”, afirma Méndez.

Las diferencias se notan con más fuerza en el interior del país y entre poblaciones indígenas. Ahí las mujeres deben enfrentarse a los llamados usos y costumbres que gobiernan sus comunidades y que por lo general dejan de lado lo establecido en las leyes federales. “Hemos avanzado mucho en normatividad. En el artículo dos de la Constitución se establece que aún en localidades en las que se reconozca el uso y costumbre o los métodos de los sistemas políticos tradicionales para la designación de cargos públicos debe de haber paridad, pero la realidad es que sí hay mucho patriarcado en estas comunidades, sobre todo en el Estado de Oaxaca, donde se ha pedido incluso una prórroga para que se puedan aplicar estas normas”, dice la académica Báez.

Es ella quien señala los grandes temas pendientes a los que se deberá enfrentar en materia de derechos de las mujeres la próxima presidenta. “La problemática de la mujer no solo es política”, aclara. “Claro que es importante que estemos en los puestos, pero es más importante que nos dejen participar de manera equitativa en la toma de decisiones. Nos interesa también que haya avances en temas como igualdad salarial o atender los distintos tipos de violencia contra las mujeres”, enumera. Méndez, por su parte, menciona otras urgencias como la necesidad de ampliar los refugios para mujeres que sufren violencia, garantizar las pensiones alimentarias o lograr la independencia económica de ellas. Y advierte: “Sin duda la elección de una mujer es un logro importante en la representación de las mujeres en el espacio público, pero todavía falta mucho para lograr la igualdad”.

Suscríbase a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp electoral y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.