Obsesión por los niños telépatas: el podcast cargado de pseudociencia, mitos y experimentos cutres que triunfa en el mundo

‘Telepathy Tapes’, que lleva meses en la lista de lo más escuchado en EE UU y Reino Unido, estudia la existencia de telepatía en jóvenes con autismo no verbal, pero varios especialistas, incluidos españoles, advierten no solo de que nada de esto tiene evidencia científica, sino de que puede crear mitos perjudiciales para las familias que conviven con este trastorno

El fenómeno telepático ha sido ampliamente estudiado a lo largo del último siglo, pero en la actualidad está alcanzando una popularidad sin precedentes. Telepathy Tapes, un podcast creado por la cineasta documental Ky Dickens, en el que se defiende que algunos niños autistas no verbales –aquellos con un lenguaje hablado limitado o nulo– pueden leer mentes, lleva meses en la lista de los programas más escuchados de Estados Unidos y Reino Unido. La serie, cuyo rigor científico es cuestionable, ha reavivado el mito que vincula el autismo con habilidades extraordinarias y constata la fascinación que lo sobrenatural sigue ejerciendo en nuestras vidas.

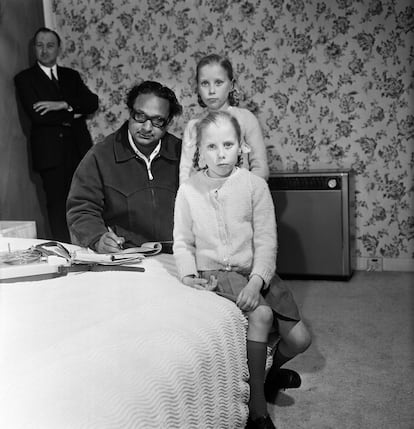

La segunda temporada se estrenó en febrero. A lo largo de los diez episodios de la primera, Ky Dickens relata la historia de varias familias estadounidenses que aseguran que sus hijos son capaces de leer la mente de otras personas, especialmente la de los propios padres. El podcast combina relatos personales, declaraciones pseudocientíficas y grabaciones de experimentos caseros para sostener la premisa de que estos jóvenes se comunican a través de un canal o dimensión aún desconocidos para el resto. En cada entrega, Dickens observa y dirige las pruebas de telepatía. Suelen ser sencillas: la madre mira un número o lee una palabra, y el hijo tiene que intentar adivinarlo. El porcentaje de aciertos, según estas crónicas, es muy elevado.

A medida que avanza la serie, los asombros y las proezas se multiplican. Más allá de la lectura mental, se sugiere que algunos de estos niños poseen habilidades de clarividencia, se comunican con personas fallecidas, interactúan entre ellos durante los sueños y se reúnen en una especie de sala de chat telepática llamada The Hill (”la colina”). Según estos relatos, hay algunos jóvenes más poderosos que otros. Todos estos fenómenos se presentan con un tono serio y maravillado. Aunque Dickens admite en el programa que lo mostrado no cumple con los estándares de la “evidencia científica” tradicional, también reprocha a los científicos “cerrados de mente” por no cuestionar los paradigmas “materialistas” actuales.

Estos éxitos experimentales son presentados al oyente como pruebas irrefutables de telepatía. Se llega a afirmar que todos los niños autistas no verbales saben leer mentes, pero el programa carece de voces escépticas internas que cuestionen los fenómenos relatados. Toda la narrativa se construye desde la mirada convencida de Dickens y su equipo, respaldada por la visión de la doctora Diane Hennacy Powell, quien lleva décadas investigando la telepatía en niños autistas no verbales. La serie incluso incluye a un miembro del equipo —un técnico de cámara— que, tras mostrarse escéptico al comienzo, acaba convirtiéndose en creyente a medida que avanza la historia. Desde el primer episodio, la intención no es cuestionar la existencia de la telepatía, sino asumirla como un hecho y explorar cómo opera.

El pódcast, estrenado en diciembre de 2024, fue un éxito casi inmediato. En enero alcanzó el primer puesto entre los programas más escuchados de Estados Unidos. Aunque las plataformas no divulgan cifras exactas, se estima que millones de personas han escuchado sus sorprendentes revelaciones. El fenómeno fue tal que, a finales de ese mismo mes, la gigantesca agencia United Talent Agency (UTA, que lleva por ejemplo a figuras como Timothée Chalamet) anunció que representará a Ky Dickens y su pódcast a nivel global. Ya se barajan posibles adaptaciones a otros formatos, como un largometraje. Incluso Joe Rogan —probablemente el podcaster con más audiencia del mundo— la invitó a su programa, donde mantuvieron una entrevista de dos horas y media. Rogan calificó su trabajo como “realmente fascinante” y afirmó que cree que “algo de la telepatía es real”.

Un mito desmentido

La serie ha sido acusada de explotar a niños con autismo no verbal y de generar falsas esperanzas en sus familias. Sara Linuesa, psicóloga de la Federación Autismo Madrid, advierte de que el documental refuerza cierto tópico de que las personas autistas poseen habilidades extraordinarias. Según explica, esta condición se caracteriza sobre todo por diferencias en la comunicación, la interacción social y la flexibilidad del pensamiento. “A partir de ahí, pueden presentarse otras condiciones asociadas. Por ejemplo, puede coexistir con discapacidad intelectual, con altas capacidades o con un desarrollo cognitivo medio. Afirmar que todas las personas autistas tienen destrezas fantásticas carece de base científica y ya ha sido ampliamente refutado”.

¿Entonces cuál es el secreto del alto nivel de aciertos en las pruebas que se presentan en el podcast (esos hijos que adivinan el número o palabra que sus padres tienen en la cabeza)? Para el oyente resulta poco probable que todas las familias entrevistadas en el podcast estén mintiendo de forma deliberada. Linuesa señala, además, que en el caso de niños con autismo no verbal se pueden presentar dificultades para mentir, pues les cuesta interpretar situaciones sociales ambiguas o reconocer cuándo es apropiado modificar la verdad. Pero aclara: “Más que un engaño consciente, podría tratarse de una dinámica basada en la confianza plena hacia quien les brinda apoyo, en este caso, sus padres”, añade.

Incluso eso tampoco implica que los padres estén engañando de forma deliberada. Otra hipótesis plantea que, de manera involuntaria, madres e hijos se comuniquen mediante señales sutiles —visuales, auditivas o gestuales—, aprovechando la profunda conexión emocional entre ellos. María Ángeles Carrera, con 17 años de experiencia en el trabajo con niños autistas, añade que esta relación tan especial se entiende mejor cuando se conoce el difícil proceso que atraviesan las familias al recibir el diagnóstico de autismo y la esperanza que les brinda la idea de que sus hijos sean “especiales”. “Hay padres que lo asimilan en una semana, pero otros nunca llegan a aceptarlo”, concluye.

La ciencia de la telepatía

Ninguna institución científica reconocida respalda la idea de que los niños autistas no verbales tengan poderes telepáticos. Varios expertos han desmentido lo que se muestra en la serie, señalando que los experimentos no cumplen los criterios mínimos de rigor científico. Por diez dólares, cualquier persona puede acceder en la web oficial a los vídeos de las pruebas, donde en casi todos los casos los niños mantienen contacto visual, auditivo o físico con sus padres (quienes conocen las respuestas). Esto impide descartar algún tipo de comunicación, sea voluntaria o involuntaria, por lo que los resultados no pueden considerarse evidencia fiable de telepatía.

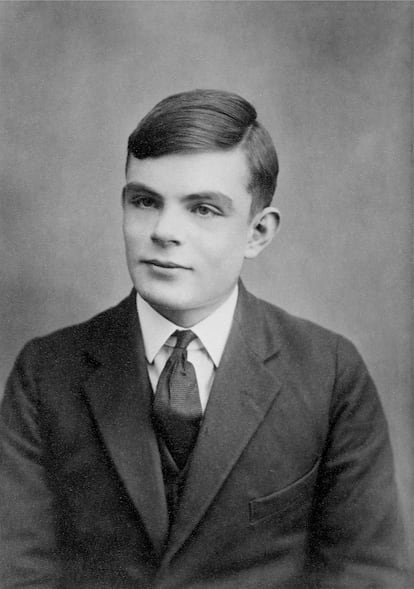

A Dickens le indigna que la “ciencia tradicional” rechace sus conclusiones. Lo atribuye a una visión sesgada y a la rigidez mental, pero lo cierto es que la telepatía ha sido investigada de forma rigurosa por el ámbito académico. De hecho, la falta de rigor de Dickens perjudica a quienes han intentado estudiar seriamente este fenómeno, que ha tenido ilustres defensores durante el último siglo. Uno de ellos fue el matemático Alan Turing, quien en su célebre artículo Computing Machinery and Intelligence (1950) —donde propone el Test de Turing— afirmó que la evidencia estadística de la telepatía era “abrumadora” y sugirió realizar el experimento en una sala “a prueba de telepatía”.

La “estadística abrumadora” citada por Turing alude a las pruebas de J. B. Rhine en la Universidad de Duke durante los años treinta. Rhine utilizaba cartas Zener con cinco símbolos distintos (estrella, círculo, cruz, líneas onduladas y cuadrado). El emisor observaba una carta e intentaba transmitirla mentalmente y el receptor debía adivinar el símbolo. El azar indicaba un 20 % de aciertos, pero Rhine afirmó que algunos participantes, especialmente ciertos individuos, lograban superar con creces ese porcentaje. Sin embargo, otros investigadores no pudieron replicar sus resultados, y el psicólogo Joseph Jastrow apuntó importantes fallos metodológicos.

El rigor científico del equipo de Dickens es similar (quizá un poco más bajo) al que se aplicaba en 1930. Desde entonces, la ciencia ha desarrollado métodos más fiables. Entre 1974 y 1982, el parapsicólogo Charles Honorton dirigió 42 estudios Ganzfeld, en los que el emisor observaba una imagen o un vídeo seleccionados al azar desde otra sala. Mientras tanto, el receptor se hallaba en un entorno con luz tenue, los ojos cubiertos por mitades de pelotas de ping-pong y ruido blanco de fondo, reduciendo estímulos sensoriales y facilitando un estado de relajación profunda. Al final, se le mostraban cuatro imágenes (una real y tres distractores), y debía elegir la que se había “enviado”. Si los aciertos superaban el nivel previsto por azar, se consideraba una posible evidencia de telepatía.

Honorton aseguró que la tasa de aciertos llegaba al 33 %, por encima del 25 % esperado por puro azar. Sin embargo, el psicólogo escéptico Ray Hyman ofreció otra interpretación. Tras reexaminar los 42 estudios originales, concluyó que todos presentaban importantes fallos metodológicos. Uno de los más habituales era que, en más de la mitad de los experimentos, el mismo investigador que manejaba la imagen “objetivo” también interactuaba con el receptor, dejando abierta la posibilidad de que se transmitieran señales olfativas, visuales o incluso de actitud. Se buscaba evitar cualquier transmisión inconsciente de información, algo que contrasta con los experimentos de Dickens, donde suele haber contacto físico directo entre padres e hijos.

“Afirmar que todas las personas autistas tienen destrezas fantásticas carece de base científica y ya ha sido ampliamente refutado”Sara Linuesa, psicóloga de la Federación Autismo Madrid

Honorton asumió las críticas y, en los años noventa, diseñó el autoganzfeld, un protocolo mejorado que reducía el contacto humano en las partes clave, en especial entre el investigador y el receptor, para eliminar las pistas no verbales. En 1994, junto con el psicólogo Daryl Bem, publicó en la revista Psychological Bulletin un meta-análisis de 11 estudios (240 sesiones). Informaron de un 32 % de aciertos, de nuevo por encima del 25 % previsto por azar, e identificaron factores que parecían mejorar los resultados, como ser creativo, tener experiencias “psíquicas” previas o practicar meditación. El artículo tuvo relevancia no solo por sus conclusiones, sino también por aparecer en una revista académica de psicología.

Aun así, ninguna de estas pruebas ni las posteriores se ha replicado de manera constante, lo que refuerza la postura escéptica. El debate sigue abierto. En 2018, el psicólogo Etzel Cardeña revisó la evidencia experimental sobre fenómenos psi —facultades parapsicológicas, incluida la telepatía— y concluyó que, aunque no hay una explicación teórica consensuada, “la evidencia apoya acumulativamente la realidad del psi” y es “comparable a la de fenómenos establecidos en psicología”. El estudio se publicó en la revista American Psychologist y provocó una respuesta inmediata por parte de grupos escépticos.

El argumento de Cardeña adquiere relevancia si se observa en el contexto de la llamada “crisis de reproducibilidad” en la ciencia. Cardeña señala que la falta de replicación de los hallazgos sobre telepatía y otros fenómenos psi no los sitúa necesariamente al margen de buena parte de la investigación científica actual. Una encuesta publicada en Nature en 2016 reveló que más del 70 % de los investigadores no habían podido reproducir estudios de terceros, y más del 50 % tuvo dificultades para replicar sus propios resultados. Esto no prueba la telepatía como fenómeno científico, pero sugiere que la imposibilidad de replicación no constituye, por sí sola, una demostración de su inexistencia.

Este repaso histórico muestra que Telepathy Tapes no aporta claridad al debate científico. En el mejor de los casos, si por algo merece ser celebrado es por destacar lo extraordinario de la mente humana, ya sea por su capacidad de transmitir gran cantidad de información mediante señales sutiles e inconscientes, o porque efectivamente exista un canal telepático. Es la misma conclusión a la que llegó Albert Einstein en el prólogo de Mental Radio, de Upton Sinclair (un autor muy reconocido en su época). Einstein dio fe de la veracidad del relato y se preguntó si resultaba más asombrosa la telepatía o la posibilidad de que estos fenómenos se deban a “alguna influencia hipnótica inconsciente entre personas”. El misterio sigue lejos de resolverse, pero millones de oyentes en todo el mundo desean creer.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.