Algo se muere en el alma cuando una abuela se va

Mi abuela falleció el 24 de junio a media tarde. Rápidamente, el presidente del club hindostánico escribió una circular genérica a través de whatsapp, para avisar de la funesta noticia a todos los miembros de la comunidad. Aquella misma tarde trasladaron el cuerpo a un tanatorio ubicado en la capital. Al parecer aquel centro estaba adaptado a trabajar con emigrantes indios en España y conocía los ritos funerarios hinduistas y sus requerimientos.

Cuando llegué al tanatorio, el cuerpo de mi abuela se encontraba tras un escaparate, acicalado y expuesto dentro de un ataúd de madera, que aparecía encabezado por una gran cruz. Este detalle que tan discordante puede resultar para muchos locales, resulta algo muy natural para los emigrantes indios que, al ser politeístas, consideran igualmente válido y sagrado cualquier símbolo religioso. Sea una gota del río o del mar, el agua es la misma.

Fue enternecedor ver cómo se acercaban amigos locales e indios para darnos el pésame y acompañarnos en la pérdida: que es igual para todos, independientemente de la nacionalidad y la frontera, pues la muerte siega todos los campos por igual.

Al día siguiente hubo una pequeña misa que consistía en cánticos religiosos, algún familiar los trajo grabados en un viejo radio cassette. Familiares y amigos meditaron en sosiego y tras ello condujeron el cadáver a una soleada plazoleta en el interior del recinto. Algunas buganvillas juguetonas trepaban por las pérgolas y el ambiente veraniego era pacífico y luminoso.

Durante la ceremonia se congregaron en círculo alrededor de ciento cincuenta miembros de la comunidad india. Mi padre, al ser el hijo mayor, fue el encargado de ejecutar los ritos de rigor bajo las órdenes del pandit.

En este momento, sería oportuno aclarar que el pandit es el monje hinduista. De origen brahman, se distingue porque viste una túnica naranja y luce un símbolo rojo en la frente. Es conocedor de los libros sagrados de memoria, de los cuales recitó algunos fragmentos en sánscrito y en solemne silencio ante la concurrencia. Después de cada verso pronunciado, esperaba a que mi padre repitiese sus palabras mientras llevaba a cabo la liturgia.

Para sorpresa de algunos, mi padre dejó caer una vasija de barro de su hombro derecho. Se escuchó un estruendo de mil pedazos y alguien entre la concurrencia gritó asustada. Precisamente esta costumbre bebe de la intención de espantar el alma retenida en el cuerpo del difunto, igual que una bandada de pájaros prende el vuelo ante un disparo.

Alguien entre la multitud trajo una bolsa de arroz con semillas de sésamo negro y fue rellenando las manos unidas de mi padre. Luego colocó una flor en lo alto del puñado y vertió un chorro de agua sagrada, que inevitablemente se coló a través de los dedos y cayó a los pies de mi abuela, mojando sus hermosos ropajes blancos de gasa y algodón. El blanco era el símbolo de su viudedad, al parecer era el salwar que mi tío había comprado para el día en que ella asistiese a la boda de su hijo. Sin embargo, no llegó la oportunidad.

Mientras mi padre repetía en un susurro apenas perceptible las palabras del pandit, obedeciendo a las indicaciones, dejó la montaña de arroz en la parte inferior del ataúd. El ayudante, volvió a rellenarle las manos, y de nuevo mi padre abandonó el contenido a los pies de su madre. De este modo, reiteró el gesto por varias ocasiones.

Cuando hubo terminado, desplegaron una cinta de algodón desde los pies de la fallecida hasta lo alto de su pecho. Desenvolvieron tres barras de mantequilla y las extendieron junto con aceite a lo largo de la tira. Se repartieron varillas de incienso entre los asistentes y, poco a poco, se fue cubriendo el cuerpo de mi abuela, dejando tan solo la cabeza al descubierto. También se nos repartieron chales de seda, traslúcidos y brillantes, que cada uno fue desplegando sobre el otro, embalsamándola en aquellas telas preciosas y rociándolas con litros de perfume. Los chales se empaparon y todo el mundo quiso rociar su colonia o tender su pañuelo sobre el cuerpo de mi abuela.

Todos estos ritos tenían y tienen mucho sentido en la India, donde aún hoy día, gran parte de las incineraciones son al aire libre, sobre piras funerarias de sándalo y, donde el aceite y la mantequilla cumplen las funciones de combustible para alimentar las llamas y facilitar la cremación del cadáver. Así mismo las varillas de incienso y el perfume evitan los olores desagradables e intensos. Pensemos en un simple cabello y el hedor que desprende al ser quemado.

Cuando hubo concluido el ceremonial, se cerró el ataúd y los asistentes se dirigieron a una pequeña capilla, donde un miembro de la comunidad cantó un hermoso y delicioso cántico en una sala silenciosa y con ánimo sensible.

Lo cierto es que mi abuela no era propiamente hinduista, sino que se había adherido a un movimiento espiritual originado en la India en el siglo XIX, conocido como Radhasoami, y que rehuye la pompa y aboga por la simplificación de la liturgia religiosa, con especial querencia por una vida sobria y fundamentada en la meditación. De modo que fue un compatriota de sus creencias quien cantó para ella. Algunos de los presentes tararearon con ojos adormilados y durante algunos minutos solo se escuchó la melodía tierna y dolorosa de aquel buen hombre sentado a contraluz y encorvado ante su libreto. Cuando hubo terminado la salmodia, mi hermano ofreció un tierno discurso y, acto seguido, los hermanos e hijos nos situamos en fila ante la puerta de la capilla para recibir a los presentes, que fueron despidiéndose con un sentido y afectuoso pésame.

Al día siguiente nos entregaron las cenizas. Alquilamos una embarcación a través de una empresa especializada y nos alejamos a varias millas de profundidad. La barcaza se tambaleaba cadenciosamente sobre las olas saltarinas. En el momento de arrojar los restos al agua, nos avisaron de que, al volver a la costa, no podíamos mirar atrás, pues la tradición sostiene que debemos despedirnos de nuestros muertos en alta mar y para siempre. Sin embargo, cuando regresábamos, me giré, vi cómo mi abuela se hacía cada vez más pequeña, como un velero que se aleja en el horizonte y, cuánto más diminuta ella, más grande mi nostalgia. Contemplé la estela espumosa del camino transitado que ya no habría de volver a recorrer jamás. Podría decir que mi abuela se marchó para no volver nunca, pero no es así, yo tampoco habré de estar aquí para siempre. Mi madre me advirtió de haber desobedecido la costumbre y, sin embargo, ninguna creencia debe acotar el sentimiento. Lo cierto es que miraré una y otra vez al pasado para ver a mi abuela, para recordarla y, poco a poco, iré al mar a dejar algo de sus cenizas y algo de mí, de tal modo que, con el tiempo, no sepa quién quedó atrás, si ella o yo. Porque algo de nosotros también muere cuando perdemos a alguien a quien amamos.

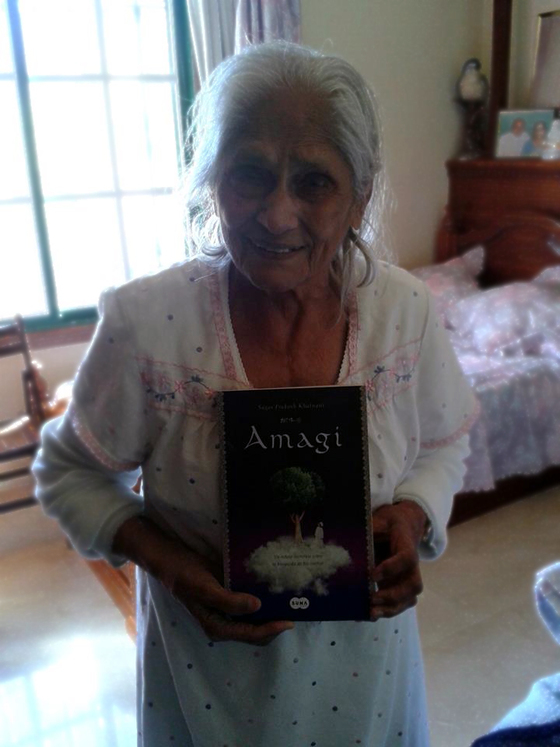

Mi abuela, el día que llegó el primer ejemplar de Amagi. El libro está dedicado a ella.

Mientras arribábamos, no pude dejar de pensar que, al fin y al cabo, las despedidas son para los vivos y no para los muertos, un vano consuelo nada más. El que se ha marchado no está ahí para recibir el adiós. Somos como elciegoque aun se despide entre lágrimas después que partió el barco.

A pesar de todo, cuando escucho con atención el rumor de las olas y me invade la sensación de vacío, siento que la ausencia de nuestros seres queridos siempre nos grita a aquellos que permanecemos en la orilla: ¡Vive, porque éste también habrá de ser tu destino, vive!

Comentarios

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.