Cuando la guerra se servía muy fría en el deporte

Entre 1945 y 1989, el conflicto entre Occidente y el bloque soviético no vio bombardeos. La tensión se dirimió en un entorno más feroz: el campo de juego

Ciudades como Helsinki, Melbourne, Roma, México D.F., Múnich o Montreal fueron escenario de una épica confrontación, según solía presentarse desde el lado occidental del muro de Berlín, entre el Mundo Libre y el inmenso gulag soviético. La sonrisa americana contra el gélido rictus ruso. Patriotas jóvenes y entusiastas contra deshumanizados esclavos de una tiranía grotesca. El apogeo de semejante narrativa se vivió el viernes 22 de febrero de 1980, fecha del partido de hockey que ha pasado a la historia como el milagro sobre hielo. Ese día, en la fase final de los Juegos Olímpicos de invierno disputados en Lake Placid, una población rural del estado de Nueva York, la selección soviética que entrenaba el general Viktor Tijónov, fue derrotada 4 a 3 por los Estados Unidos de Herb Brooks en la que Sports Illustrated considera una de las mayores sorpresas de la historia del deporte, además de una victoria de la creatividad y el talento occidentales sobre el colectivismo sin alma.

Sin embargo, Gabe Polsky, director del estupendo documental Red Army, opina que las cosas tal vez no fuesen tan sencillas: “En realidad, aquel equipo soviético era el equivalente a lo que el Brasil de Pelé fue para el fútbol. Practicaba un hockey de alta escuela, una casi perfecta mezcla de precisión, riqueza táctica, creatividad y belleza. En comparación, el juego de Estados Unidos era agresivo y tosco. Su victoria sólo se explica por factores como un arbitraje poco riguroso o la actitud de los jugadores soviéticos, que habían goleado a los norteamericanos pocos día antes en un partido amistoso y probablemente cometieron el error de subestimarlos”.

Stalin intuyó la importancia del deporte para reforzar la capacidad de seducción cultural de la U.R.S.S."

La película de Polsky, hijo de ucranianos exiliados en Chicago, es una oda a aquella generación de jugadores soviéticos que hizo arte sobre hielo “al servicio de una dictadura atroz que les explotó de una manera desconsiderada y cínica”. Porque aquel equipo derrotado contra todo pronóstico en 1980 sublimaría su hockey en los años siguientes. Liderado por el exquisito defensa Slava Fetisov, conseguiría la medalla de oro en los Juegos de 1984, 1988 y 1992 –aquí ya bajo las provisionales siglas de la CEI (Comunidad de Estados Independientes)– antes de disolverse tras el colapso soviético. Muchos de sus integrantes acabarían jugando la liga del enemigo, una NHL norteamericana que, según Polsky, daría un notable salto de calidad gracias a ellos.

Robert Edelman, profesor de Historia del Deporte en la Universidad de San Diego, ha dedicado gran parte de su carrera a reconstruir e interpretar el fascinante duelo deportivo entre Oriente y Occidente que se vivió entre 1945 y 1989. “Tras la Segunda Guerra Mundial, Stalin ya intuyó la importancia que iba a tener el deporte para reforzar el poder y la capacidad de seducción cultural de la Unión Soviética, además de para contribuir a romper su aislamiento diplomático”, explica Edelman, uno de los autores del ensayo de referencia East plays West: Sport and the Cold War (El Este contra el Oeste: deporte y Guerra Fría). “Ya en 1945, pocos meses después del final de la guerra, el propio Stalin es quien toma una decisión tan arriesgada como permitir que el Dinamo de Moscú acepte la invitación de jugar una serie de amistosos en Inglaterra”.

Por entonces, según aclara, “apenas se disputaban partidos internacionales de fútbol entre clubes, pero existía la convicción generalizada de que los ingleses, inventores del juego y con una tradición muy sólida, estaban a otro nivel, muy por encima del resto. Sin embargo, Stalin consultó con sus asesores y uno de ellos le aseguró que el Dinamo tenía jugadores extraordinarios como Bobrov y que podía ganarle a casi cualquier equipo del mundo, incluidos los ingleses. El hombre que se atrevió a dar aquel consejo se jugó la vida. Pero acertó”.

La gira de aquel Dinamo de Moscú bautizado por la prensa británica como los hijos de Stalin fue todo un éxito deportivo y propagandístico. Ganaron al Arsenal, golearon al Cardiff City y empataron con un por entonces poderosísimo Chelsea en un partido que causó sensación. “Aquel equipo ya marcó la pauta de cómo serían percibidos los deportistas soviéticos en Occidente a partir de entonces”, explica Edelman. The Times los describió como “robots sin alma”. “Tenían talento, pero lo ponían siempre al servicio del colectivo. Eran disciplinados, esforzados, metódicos. El carácter ruso, poco dado a la efusividad, y el hecho de que fuesen extranjeros en un país que percibían como hostil hicieron el resto”.

El comité organizador finlandés construyó una segunda villa olímpica a última hora para que no hubiese contacto entre las delegaciones estadounidense y soviética

Tras esa primera fase de exploración, en la que los equipos soviéticos compiten de manera selectiva y sólo cuando las autoridades creen que pueden ganar, llega el punto de inflexión definitivo: 1952, el año en que la Guerra Fría se instala en el mundo del deporte. Ese verano, una delegación soviética participa por vez primera en unos Juegos Olímpicos, los de Helsinki. “Es un periodo de confrontación directa entre los dos bloques, en plena guerra de Corea”, explica Edelman. “El comité organizador finlandés tuvo que hacer una inversión de última hora para construir una segunda villa olímpica, situada en la otra punta de la ciudad, y asegurar así que no hubiese apenas contacto entre las delegaciones estadounidense y soviética.Hubo incluso que coordinar los desplazamientos al estadio para que no se produjesen encuentros fortuitos”.

La Unión Soviética presenta 295 deportistas, nueve más que Estados Unidos, y consigue un total de 71 medallas, 22 de ellas de oro, por 76, 40 de oro, de los estadounidenses. Un resultado que asombró al mundo, pero que a Stalin, que moriría pocos meses después, le pareció del todo insuficiente: “A partir de ahí, se incrementa de manera progresiva la inversión y el control político de los programas deportivos soviéticos”, relata Edelman, “con la prioridad de superar a Estados Unidos en el medallero olímpico en un esfuerzo organizado que tiene puntos en común con la carrera espacial y la escalada armamentística”.

En años posteriores, antes de llegar a ese clímax tardío que es el milagro sobre hielo, se sucedieron episodios a medio camino entre la comedia, la epopeya y el drama y que hoy forman parte de la historia del deporte. Como la irrupción del hombre al que Gabe Polsky considera “un auténtico genio”, Anatoli Tarasov, padre del hockey sobre hielo moderno, entrenador del CSKA de Moscú y de las selecciones soviéticas que dominaron el juego a partir de 1958. O la llamada contrarrevolución del patinaje que se produjo en los Juegos Olímpicos de Invierno disputados en Cortina d’Ampezzo, Italia, cuando Hayes Alan Jenkins y Tenley Albright consiguieron sendas medallas de oro en un deporte que parecía coto privado de los soviéticos, en la primera constatación de que Estados Unidos también se tomaba muy en serio la tarea de convertir las competiciones internacionales en una nueva trinchera de la Guerra Fría.

“Hubo algún suceso geopolítico y deportivo inesperado”, relata Edelman. “Como la violenta pelea que se produjo entre las selecciones de waterpolo de Hungría y la Unión Soviética en los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956”. Una breve pero brutal tangana que implicó a jugadores, entrenadores y parte del público y que la prensa australiana describió como “el día en que la piscina se tiñó de sangre”. La sangre vertida fue la de Ervin Zádor, jugador húngaro que se había pasado el partido llamando “asesinos” a sus rivales soviéticos hasta que el puño de uno de ellos, Valentin Prokopov, le rompió un pómulo y el tabique nasal.

Más allá de la sangre, la Guerra Fría y su lógica inexorable contribuyeron a popularizar deportes minoritarios. Fue el caso del tenis de mesa, utilizado por Richard Nixon en 1972 como arma diplomática en una delirante gira del equipo de EE UU por la China de Mao. O el ajedrez, que adquirió una centralidad insólita cuando un neoyorquino de tendencias paranoides, Robert James Fischer, se proclamó campeón del mundo derrotando en Reikiavik al ruso Boris Spassky. Según el británico Raymond Keene, Gran Maestro Internacional y periodista deportivo, “aquello se vendió como una victoria del genio occidental, de los valores del mundo libre, sobre la gris ortodoxia comunista, pero la realidad es que ni Fischer era un héroe americano ni Spassky un comunista recalcitrante. Eran dos jugadores excelentes, cada uno en su estilo, pero con una aproximación al ajedrez bastante similar. Y ganó el que estaba en mejor forma, porque el Fischer de 1972 era poco menos que intratable”.

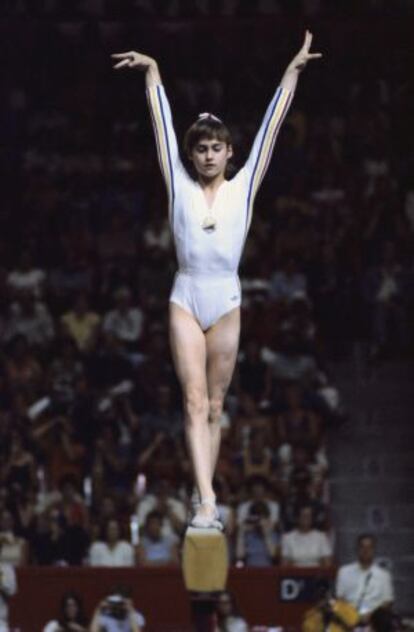

Ya en los estertores de la Guerra Fría, en 1976, el mundo se enamoró de la gimnasia y de una adolescente rumana, Nadia Comaneci, que personificaba los gélidos y austeros valores del Bloque del Este en una versión más grácil, elegante y moderna. Lola Lafon, escritora francesa criada entre Rumanía y Bulgaria, le ha dedicado un libro, La pequeña comunista que no sonreía nunca (Ed. Anagrama), que pretende ser tan desmitificador como el documental de Polsky. Lafon es consciente del papel de Comaneci como icono tardío de la Guerra Fría, pero, para ella, la paradoja de esta historia es que “Occidente cayó bajo el hechizo de una jovencita que, en el fondo, era un producto de la dictadura y la propaganda comunista”. Como Kárpov, como el Dinamo de los hijos de Stalin y como aquel equipo de hockey soviético que le robó el corazón a Gabe Polsky haciendo arte sobre hielo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.