Cantigas de mayo

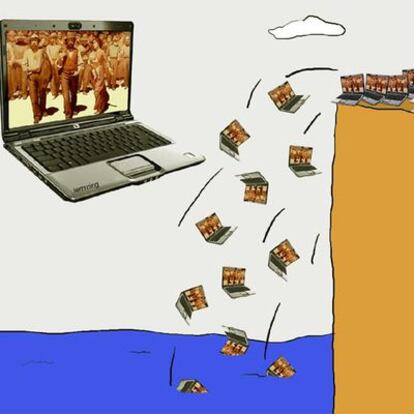

El primero de mayo, por ponernos iconográficos, tiene mucho del cuadro de Pellizza da Volpedo que sirvió para los créditos y el cartel de Novecento; pero, en lo que recuerdo, tiene todavía más de Bigote Arrocet, quiero decir de hombres con bigote que se iban de paella a la Barceloneta o a la Conreria. Siempre ha sido el uno de mayo ese verso que no cabía al cantar lo de uno de enero, dos de febrero..., siete de julio San Fermín, y en gran parte resulta injusto porque en el día del Trabajo también se celebran los encierros que se hacían antes en las fábricas. (Cuando el director Elio Petri dijo que la clase obrera va a al paraíso, una multitud de pañuelos rojos se puso a dar saltos y empezó a corear que no, que es a Pamplona a donde hemos de ir). Cada vez de forma más irrefutable, en el cuadro El cuarto Estado en lugar de obreros voy a ver lemmings igual que el niño del Sexto sentido veía fiambres. Veré avanzar al proletariado en mogollón como veo a esos malditos roedores, todos juntos rumbo al acantilado, incapaces de resistirse a la caída en el abismo. Pero lo cierto es que los lemmings solo se suicidan en los documentales de Walt Disney (y antes lo hicieron en las historietas del Tío Gilito). Los de verdad, los que corretean por la tundra y por las praderas heladas, son animales solitarios que se juntan únicamente para aparearse como hace mucha gente con las redes sociales. Los lemmings se han quedado en el imaginario popular a través de una fantasía cinematográfica (galardonada con un Oscar a la mejor película documental en 1958); pero también entraron en la historia natural traídos de la mano de un teólogo del siglo XVI, llamado Jacob Ziegler y que destacó como cartógrafo y geógrafo. En un importante tratado sobre Escandinavia que dio a conocer en Estrasburgo en 1532 (y donde se nombra a Finlandia por primera vez), Ziegler mencionaba a estos animalillos y explicaba que nacían o venían al mundo caídos del cielo durante las tormentas. Voy a ver lemmings por todas partes porque igual que el niño de la película el lemming seré yo, el animal extraño y pacífico. Los proletarios del cuadro no marchan hacia ningún precipicio, están paralizados y en eso la pintura es más certera que mis visiones.

Se me llena la casa de pasado. El tiempo se me acumula igual que polvo en los objetos que llevo conmigo desde siempre. La guitarra con la que aprendí a tocar la Internacional por rock and roll, y que nunca más voy a sacar de la funda como el pistolero que ya lo ha dejado pero que le gusta ver en el respaldo de la silla el revólver de plata, la cartuchera. Miro la guitarra desde la lejanía del marco de la puerta, desde la oscuridad del pasillo, y lo que veo es una momia solemne de silencio. A veces ha retumbado al moverse, al golpearse contra una estantería, como si quisiera tocarse a sí misma con el sonido noble de su madera de palo santo, y se ha llenado toda la habitación de un temblor bien timbrado. Por ese agujero infinito de la guitarra ha desaparecido toda la historia de la que soy consciente. Ha ido dilatándose el agujero lenta, despaciosamente, queriendo ser un boquete en el tiempo por el que se cuela hasta el último hilo de cada una de las noches transcurridas en vela. Lleno la casa de cacharros que voy a traer de cualquier parte, de los encantes viejos, de esas tiendas de juguetes rotos y postales escritas que hay en Sants o en Gràcia. Atiborro todo el piso con trastos usados por desconocidos para formar un dique y contener los borbotones de minutos, los regueros de horas que se están volviendo líquidas y que ya inundan la casa. Los pies los tengo encharcados en un tiempo que se precipita por los relojes, por los grifos, por las ventanas, por acantilados de llamadas telefónicas. Caen los segundos a mansalva como lemmings en el océano.

Adoro las imágenes que se me aparecen en la pantalla del ordenador, les rindo culto como un idólatra electrónico. Tina Gil, con su guitarra eléctrica desenchufada, encerrada en el cuarto de baño de su casa a la manera en que lo hace una adolescente cuando no quiere que la vean llorar. Tecleo su nombre y su apellido en You Tube y enseguida aparece esa mujer de pelo largo y rubio y gafas cantando sus canciones terriblemente viva, conmovedoramente real, refugiada entre las baldosas un poco azules de su baño. Tina Gil forma parte de la historia secreta del rock de Barcelona, pero eso en el ordenador no importa. El ordenador es solo presente, es una luz blanca en una pantalla plana. Con su vestido negro y su aire de títere que van a arrojar a la hoguera, Tina Gil canta, los ojos llenos de llamas, pequeñas canciones que a penas llegan a los dos minutos. Son latigazos de desesperación y de resignación. Canciones escritas por alguien a quien no le importa perder, o acaso demasiado sensible para ganar. Su destierro en el baño de su casa es también la soledad de quien se pone delante de un ordenador. (¿Ha existido jamás algo que produzca, que le exija tanta soledad a tanta gente a la vez como la conexión a Internet?). A Tina Gil la encontraré con la sorpresa de quien descubre en un cajón un cromo que nunca había sabido que tenía ni que se hubiese impreso, y desde entonces voy a pasarme ratos y ratos escuchando sus canciones y mirándola fascinado, prisionero yo entre sus paredes. Tina Gil pone cara de que las cosas en que uno cree no hay manera de sacarlas del corazón sino con mucho trabajo, y a las amigas que se le han ido para siempre les canta canciones con rimas deliciosas y con la sencillez, la honradez, de quien sabe que hay más mentiras detrás de las palabras que alacranes debajo de las piedras de un desierto. Tina Gil les escribe canciones alegres a los amigos que saben sacarle las canciones de más adentro, y aquí la alegría que transmite está impregnada de tanta fragilidad que uno no se atreve ni a seguir la música para no romperla. Ahora sus amigos la quieren sacar a ella entera de dentro del ordenador, con todas sus canciones, y llevarla a algún local para que la vea la gente tocarlas en directo. Le han creado un grupo de admiradores en Facebook y van enlazando ahí sus vídeos caseros y planeando posibles actuaciones, acaso en el Macondo Bar. Yo iría a verla, desde luego, si actuase; de cabeza como un lemming hacia un precipicio de luz. Salud, compañeros.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.