BOLERO

Amor

Yo sé que quieres llevarte mi ilusión...

Amor, yo sé que puedes/

También llevarte mi alma...

Hacía años oía aquel programa de radio. Arrancaba a las seis de la tarde y terminaba una hora después. Y solo pasaba boleros. La conductora, dueña de la voz más bella de la isla, solo intervenía para decir, como al descuido, cálidamente, el título de la pieza y su intérprete. Y cuando esa tarde dijo, sobre los primeros acordes del piano, "Ay, Amor... (pausa) Ignacio Villa... (pausa) Bola de Nieve...", y el inimitable Bola, luego de lucirse con las teclas, se lanzó con la canción, ya me había preparado para disfrutar dos minutos y medio de éxtasis. Siempre que oía aquella canción, dibujada más que cantada por Bola de Nieve, detenía lo que hiciera y me dedicaba a sentirla.

Ay, amor cerraría el programa y yo había terminado de preparar el café, maldiciendo el calor que se burlaba de los ventiladores. Me había servido mi dosis vespertina de cafeína, el cigarrillo listo entre los dedos, y fue entonces cuando la vi. La perspectiva de mi tercera planta me ubicaba por encima de las casas bajas de la cuadra, y solía tomar aquel café que me aliviaba del cansancio de un día de trabajo observando, desde mi cocina, los trajines cotidianos de mis vecinos, visibles a través de sus propias ventanas, despatarradas por el calor.

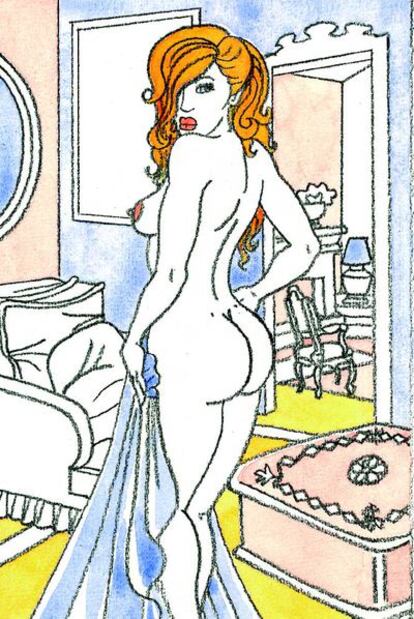

Entró en mi campo visual con si se tratase de un escenario enmarcado por el ventanal de aquella habitación, justo cuando Bola jugaba con el piano y soltaba la primera estrofa. Debía tener unos veinte años, y era esbelta, de piel dorada y pelo intensamente rojo... en todo aquel cuerpo maravilloso, brillante por el sudor. Pero entre lo que hacía aquella aparición desnuda en una habitación de la casa donde se rentaban cuartos a extranjeros, y lo que yo escuchaba en la radio, existía un inquietante hilo conductor.

Siguió Bola y comprendí que los movimientos acompasados, la flotación de los brazos, la elevación de las nalgas, la tensión de sus caderas iluminadas por la llama roja del pubis, seguían un código que se me reveló cuando el bolerista tomó la inflexión adolorida de la tercera estrofa:

Pero ay, amor,

Si te llevas mi alma

Llévate de mí, también el dolor,

Lleva en ti todo mi desconsuelo

Y también mi canción de sufrir...

La joven bailaba la música que yo oía, como si me hubiera convocado a ser el espectador de aquel rapto de éxtasis que, en su presunta privacidad, ella había sentido la necesidad de convertir en danza.

Ay, amor,

Si me dejas la vida

Déjame también el alma sentir

Si solo queda en mí dolor y vida...

Ay, amor...

No me dejes... viiiiivir.

El piano siguió, ella copió con su cuerpo cada acorde, convirtiendo su belleza húmeda en una visión que, al llegar el último segundo que ocupaba en el tiempo la canción, se detuvo... y se inclinó hacia mí, dispuesta a recibir el aplauso que no pude tributarle. Mis manos ya cumplían una faena de urgencia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.