Ser niño con escolta era lo normal para mí

El sonido de la campana del colegio señaló el final de la jornada y el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida. Durante el camino a casa no me dejaron escuchar la radio por miedo a que oyera la noticia, y, al llegar, me sorprendió encontrar a mi madre allí; normalmente tardaba varias horas más en volver del trabajo. Sospeché que pasaba algo, pero no tenía ni idea de qué. Era el 14 de febrero de 1989, el Día de San Valentín. Tenía nueve años. El líder musulmán iraní, ayatolá Jomeini, había amenazado de muerte a mi padre por su novela supuestamente blasfema Los versos satánicos. Su declaración, emitida por Radio Teherán, decía: "Notifico al orgulloso pueblo musulmán de todo el mundo que el autor del libro Los versos satánicos, que va en contra del islam, el profeta y el Corán, y todos los que hayan participado en su publicación con conocimiento de su contenido, están condenados a muerte".

"El 14 de febrero de 1989 estaba sentado en casa, en un salón ocupado por 30 policías, chalecos antibalas, armas automáticas por el suelo y todos viendo la serie 'Neighbours"

"Me volví casi inmune a las amenazas; desde luego,aprendí a vivirlas con despreocupación. Que yo sepa, ninguno de los que llamaban se acercó jamás a mi puerta"

"Mis padres me protegían todo lo posible de la aterradora realidad de nuestra situación. Aquello me ocurrió a una edad bastante buena (9 años): comprendía en lo básico la realidad, pero no captaba todos los detalles"

"Si quería hablar con mi padre tenía que llamar a Scotland Yard, donde desviaban la llamada. Y cuando conseguía verle, la policía formaba un anillo de seguridad alrededor"

"Durante un viaje a Italia con el colegio, observé que dos hombres con aspecto sospechoso nos habían seguido por las ruinas de Pompeya. Resultó que eran dos policías italianos"

Recuerdo que mi padre me llamó esa misma noche para explicarme que estaba a salvo y en compañía de un equipo escogido de protección de Scotland Yard. Se encontraba en la primera de las numerosas residencias que iba a ocupar durante los diez años siguientes.

Al día siguiente hice lo de siempre y fui a clase. Para mi sorpresa, en mi colegio de Belsize Park me aguardaba un ejército de policías uniformados. Mis amigos hacían cola para entrar, llenos de excitación y sin saber que todo aquella actividad era por mí. En realidad, se habían equivocado. Se suponía que un coche camuflado tenía que seguirme la mitad del recorrido hasta el colegio para asegurarse de que no era objeto de ninguna atención indeseada. En lugar de eso, había delante del colegio alrededor de 50 o 60 agentes que acamparon allí todo el día, y después, cuando nos fuimos a casa, me siguieron de cerca. Daba un poco de miedo pero, sobre todo, era embarazoso. Yo no acababa de entender a qué se debía todo aquello. Por desgracia, he perdido una foto muy divertida en la que se me ve sentado en casa, esa noche, en un salón ocupado por unos 30 policías, con el suelo lleno de armas automáticas y chalecos antibalas, todos viendo la serie Neighbours conmigo.

Extraños al teléfono

Las llamadas anónimas a todas horas del día y la noche se convirtieron en algo corriente. Cuántas veces descolgué el teléfono para oír la voz de un extraño que me decía que sabía mi número (evidentemente) y mi dirección, y que íbamos a pagar por la blasfemia de mi padre. Me volví casi inmune a las amenazas; desde luego, aprendí a vivirlas con despreocupación. Que yo sepa, ninguno de los que llamaban se acercó jamás a mi puerta. Cambiábamos de número con frecuencia, pero siempre se las arreglaban para conseguir el nuevo. Muchas veces salía de casa para ir a ver a un amigo y, de pronto, unos fotógrafos, periodistas o equipos de televisión saltaban desde detrás de algún seto y empezaban a asaetearme a preguntas. Creo que, en realidad, no me enteraba. Desde luego, no comprendía por qué estaban tan interesados por mí y por mi vida. De hecho, no lo estaban; en mi opinión, seguían ciegamente un edicto absurdo y destructivo, impuesto por un hombre que seguramente no había leído jamás la obra supuestamente blasfema.

Mis padres me protegían todo lo posible de la sórdida y aterradora realidad de nuestra situación. Seguramente, aquello me ocurrió a una edad bastante buena: comprendía en lo fundamental la gravedad de las circunstancias y sabía que tenía que tener cuidado, pero no captaba toda la dimensión ni todos los detalles de lo que estaba ocurriendo. A menudo me hacen comentarios sobre lo extraño que debe de ser haber crecido en esas condiciones, pero, dado que la mayor parte de mi vida ha sido así, aquello se convirtió en la norma. Mentir a mis amigos sobre mi paradero, vivir y viajar con policías armados, visitar a mi padre en casas alquiladas y prestadas por todo el país: todo eso pasó a ser natural.

Como ya me había acostumbrado a que mis padres estuvieran divorciados y hacía un par de años que vivía repartido entre los dos, la situación resultó un poco menos dura, pero al principio no podía imaginar lo difícil que iba a ser ver a mi padre. Si quería hablar con él, tenía que llamar a un número de teléfono de Scotland Yard, donde desviaban la llamada al lugar en el que estuviera. Y, cuando conseguía verle, la policía formaba un anillo de seguridad a nuestro alrededor cada vez que salíamos de casa para que nadie pudiera reconocerle e intentar hacerle daño. Durante un tiempo, la policía utilizó un taxi negro londinense para llevarnos de un lado a otro porque se consideró menos llamativo; un buen plan, en teoría, hasta que los transeúntes, indignados, empezaron a insultar al conductor porque no se detenía cuando intentaban llamarle. Siempre que íbamos a alguna parte nos seguía un segundo vehículo, atento a posibles problemas. En todos los viajes teníamos que cambiar, por lo menos una vez, de coche blindado. Muchas veces eso suponía circular en dirección opuesta a la que queríamos hasta llegar a algún lugar tranquilo, cambiar de coche y luego retroceder hacia nuestro verdadero destino.

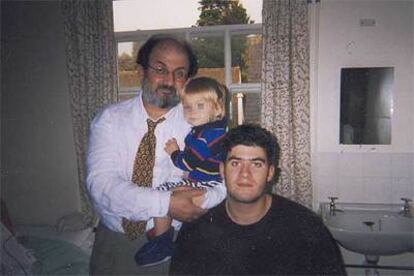

Muy pronto me di cuenta de que tenía dos padres: el padre con el que había crecido y el escritor famoso que se había convertido en una figura política internacional. No es que él me tratara de manera diferente: el cambio se notaba en los que nos rodeaban. Yo sólo conozco a un hombre que es mi padre, no una celebridad, ni una figura política, ni siquiera un escritor. Es el mismo que envolvía a su hijo pequeño en una toalla al salir del baño y se inventaba un cuento para acostarle, cada noche la continuación de donde se había quedado la noche anterior. Durante los dos primeros años que vivió escondido, acabó ese cuento sin mí y lo transformó en su aplaudida novela Harún y el mar de las historias (Harún es mi segundo nombre).

No siento amargura ni resentimiento exactamente, pero a veces me doy cuenta de cómo ha influido todo esto en mi forma de pensar y de comportarme. Desde luego, sé que puedo ser un cínico cabrón. Seguramente, la mayor consecuencia indirecta -aunque tal vez lógica- es mi firme antipatía hacia la religión organizada. Soy ateo y nunca he sentido la menor necesidad de ningún dios. Desde luego, no me gustaría que me dijeran cómo practicar mi fe. Tal vez es lo que se aprende cuando un líder fundamentalista dicta una condena a muerte contra tu padre en nombre de Alá. O tal vez es simplemente falta de fe y de imaginación.

La verdad es que sí hay algunas cosas que eché de menos en aquellos años. Pocas veces pude ir a un parque con mi padre a dar patadas a un balón. Hacía falta montar una operación de tal envergadura que nos desanimábamos. Un par de veces me llevaron a campos de deportes de la policía -sin mi padre- para jugar al rugby o al fútbol con los agentes. Creo que mis primeras botas de rugby las compré con uno de nuestros chicos, que es como siempre llamaba a aquellos agentes selectos de la Sección Especial. Mi padre no podía salir un momento a comprar el periódico o la leche. Cualquier salida no planeada o innecesaria era tan complicada que se nos quitaban las ganas.

La policía hizo una labor magnífica. Aquellos agentes, acostumbrados a proteger a políticos y jefes de Estado, tenían que cuidar ahora de un escritor y su familia. A muchos de ellos llegué a considerarlos casi como si fueran mis hermanos mayores, pese a la dificultad que suponía el hecho de que el destino se cubriera por rotación y, cada dos años, todos los guardaespaldas con los que me había encariñado se fueran para ser sustituidos por un equipo nuevo.

Durante todo ese periodo viví sobre todo en casa de mi madre, donde la vida era un poco más normal. No teníamos tanta protección (aunque siempre me pareció que, seguramente para cualquier asesino en potencia, yo era la forma más directa de llegar a su objetivo, es decir, mi padre), pero sí contrataron a una sucesión de canguros para que cuidaran de mí mientras mi madre estaba en el trabajo y para llevarme y traerme del colegio; todos ellos varones, de veintitantos años, grandullones, australianos o neozelandeses, y con amplia experiencia en artes marciales. Muchos, además, habían estado en el ejército en algún momento de su vida. Por desgracia, no solían quedarse con nosotros mucho tiempo, seguramente por las amenazas anónimas que recibíamos por teléfono, o quizá porque les caducaba el visado. Cada vez que se iba uno, yo me quedaba destrozado. Conseguían llenar en parte el hueco que no podía llenar mi padre -aunque no por culpa de él-, estaban siempre a mi alcance... y luego desaparecían.

Dificultades en el colegio

En el colegio, a menudo, también me costaba relacionarme con la gente. Tenía que guardar en secreto una parte tan grande de mi vida que me resultaba más fácil no hablar de ella. Todavía soy bastante reservado; en general, tardo mucho en abrirme a alguien, incluidos mis mejores amigos, a los que conozco, en su mayoría, desde hace casi 20 años. En el colegio privado donde hice la enseñanza secundaria, algunos padres llamaron para exigir que me sacaran de allí. Pensaban que estaba poniendo en peligro las vidas de sus hijos y que era una irresponsabilidad dejarme seguir. El director les dijo, con gran valor, que, si no querían que sus hijos se educaran conmigo, eran ellos quienes debían sacarlos. De esto no me enteré hasta varios años después, y siempre le he respetado enormemente por haber tomado aquella decisión.

En mis últimos años escolares, los problemas siguieron siendo parecidos. En una situación política más relajada pero todavía con protección permanente, mi padre se instaló en Highgate, muy cerca de mi colegio. Entonces yo ya tenía carné de conducir y podía ir a su casa por mi cuenta, pero tenía que ser muy precavido para que nadie supiera dónde estaba, cosa muy difícil cuando muchos amigos míos vivían a minutos de distancia. Cuando llegaba el viernes por la noche y me llamaban para quedar con gente en alguno de los pubs de Highgate Village, a cinco minutos en coche, tenía que hacer grandes esfuerzos. Para que no se supiera lo cerca que estaba, tenía que decir que iba a tardar 45 minutos y luego esperar para salir en el último momento. Y nunca me gustó tener que mentir incluso a mis amigos más íntimos. Después de tantos años de práctica me hice un experto en cubrirme las espaldas y escoger con sumo cuidado las palabras. Lo peor eran las situaciones en las que estaba por ahí bebiendo, pero tenía que seguir muy pendiente de lo que revelaba sobre ciertos aspectos de mi vida.

Durante un viaje a Italia que hice con el colegio, más o menos en la época de mis exámenes para el título de bachillerato elemental, me di cuenta de que dos hombres de aspecto muy sospechoso, con bigote y gabardina, habían seguido a nuestro grupo por Pompeya toda la mañana. Un amigo sugirió que nos separásemos del grupo para ver si los tipos se iban o seguían con nosotros. Siguieron allí y, cuanto más intentábamos perderlos, más parecía que no había forma de que desaparecieran para inquietud nuestra. Al principio, los otros alumnos se preocuparon, hasta que, de repente, comprendimos que esa falta de sutileza tenía que querer decir que eran la policía italiana. Por lo visto, sin que lo supiéramos mi familia ni yo, les habían notificado todo nuestro itinerario. Junto con otros colegas, llevaban diez días siguiéndonos y alojándose en los mismos hoteles que nosotros, con el fin de mantenerme custodiado. Por supuesto, a los 16 años nos excitó bastante la idea de que nos vigilasen unos hombres armados.

En otra ocasión, en un viaje a la India con mi padre, nos recibió en el aeropuerto de Nueva Delhi una caravana de ocho viejos Ambassador (el modelo de coche, no unos embajadores). Nos sacaron rápidamente del avión y nos alejaron por la pista a toda velocidad en unos coches poco acostumbrados a correr. Los 20 hombres del equipo de protección que nos habían asignado apuntaban sus armas desde las ventanillas en prevención de un atentado; con los botes que daban los vehículos debido a su suspensión, me sorprendió que no se disparara ningún arma por accidente. Al llegar al hotel descubrimos que habían tomado todo el piso en el que estábamos para garantizar su seguridad. Fui un par de veces al gimnasio del hotel, pero me desanimó la frustrante imagen de los cuatro guardaespaldas que me acompañaban y se quedaban mirándome mientras hacía ejercicio. Prefiero pensar que lo hacían para protegerme de posibles atacantes, y no de pura estupefacción ante mi mala forma física.

No obstante, a pesar de las bolsas de anormalidad, mi niñez fue bastante parecida, en general, a la de cualquier otra persona que tuviera que dividir su tiempo entre unos padres divorciados. Recuerdo pensar, por aquel entonces, que una de las cosas más frustrantes era tener mi colección de CD separada entre dos casas. Mi padre vivió casi diez años en su propia casa y allí yo podía llamar o visitarle sin problemas después de clase o los fines de semana. En ella vivíamos bastante tranquilos, si exceptuamos el salón en el que cuatro policías vigilaban por pantallas de televisión de circuito cerrado. Yo no era muy buen estudiante, y siempre recuerdo un comentario de uno de mis profesores de inglés después de terminar los exámenes de bachillerato superior. Estábamos charlando en un pub cuando me contó en tono de broma que nunca se olvidaría de haber tenido que explicarle a Salman Rushdie, en las entrevistas entre padres y profesores, que su hijo era una mierda en literatura inglesa.

Relación intensa

Creo que mucha gente piensa que es imposible que conozca bien a mi padre, que no podemos tener una relación muy estrecha con todo lo que ocurrió, porque supone que no le vi prácticamente durante todo el tiempo que estuvo vigente la fetua. La verdad es que pasó todo lo contrario. Las amenazas iraníes, unidas a toda la especulación del público y los medios sobre su vida, me han hecho sentirme siempre muy unido a él y muy deseoso de protegerle. Incluso nos hemos unido mucho más durante los últimos años, seguramente como consecuencia de todas las dificultades que tuvimos que vivir; tenemos un vínculo y una experiencia común de los que casi nadie más puede hacerse idea. Le admiro y confío en ser capaz de triunfar en mi vida como lo ha hecho él, aunque seguramente no será como escritor. Si me encontrara alguna vez en unas circunstancias parecidas, me gustaría tener la misma determinación y el mismo valor que siempre ha mostrado él.

Mis padres se divorciaron tres años después de que Jomeini dictase la fatwa. Poco después de cumplir yo 15 años, a mi madre le diagnosticaron un cáncer de pecho; falleció, tras cinco años de remisión, un mes antes de cumplir 51 años. No hay duda de que tuvo que sufrir mucho más que yo durante la fatwa, con todas las emociones provocadas por la situación y con la necesidad de filtrar, mi padre y ella, la información que se me transmitía. Supongo que había muchas cosas de las que nunca me enteré y ella tuvo que vivirlo todo.

Conozco a muchas personas que se han enfrentado a grandes problemas, a situaciones distintas, pero igualmente inquietantes. Sé bien que varios amigos míos están convencidos de que debería estar destrozado emocionalmente y debería estar yendo al psiquiatra desde hace años. Siempre respondo lo mismo: "Estoy muy bien". Y lo digo de verdad. Es cierto que crecí en circunstancias ligeramente extraordinarias: guardaespaldas, coches blindados, armas, amenazas de muerte y equipos de televisión que salían de detrás de los arbustos. Pero eso, para mí, es lo normal.

Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.