Niño, mi niño

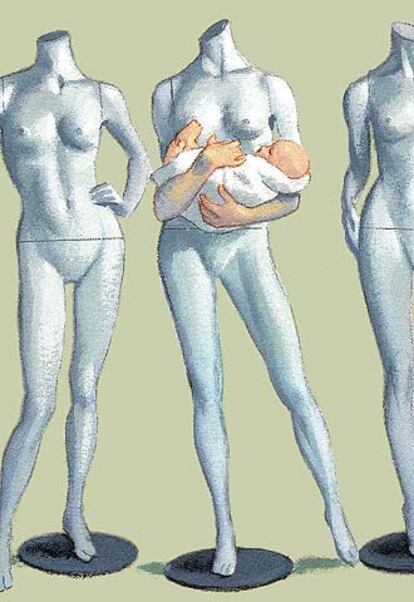

Cada vez que oigo un tren por la noche siento que la vida no se acaba. Pasan por detrás de las casas, en el extremo del barrio, una hilera de ventanillas iluminadas, rápidas, que estremecen los árboles, estremecen los marcos en la pared, me estremecen a mí, y después los árboles, los marcos y yo nos recobramos, y después nada. Una especie de viento, tal vez, antes de que todo se aquiete de nuevo. En la hilera de ventanillas iluminadas nunca hay personas: los trenes, por la noche, no transportan a nadie, se dirigen a no sé dónde, no llegan nunca a parte alguna: viajan interminablemente, sin destino, indiferentes a los apeaderos vacíos, con una balanza, un reloj y una máquina expendedora de cigarrillos, a veces perros ovillados entre los bancos desiertos, a veces un pedazo de periódico haciendo piruetas en los andenes donde ningún pasajero espera: los trenes, por la noche, circulan insomnes en un mundo muerto, con los rótulos de las tiendas de ropa apagados y los ojos de los maniquíes huecos en los escaparates, sus dedos delicados, de pasta, inmóviles en un lenguaje de sordomudos que la oscuridad no entiende: ¿una petición de socorro, un saludo, una advertencia? Observan, por encima de nuestra cabeza

Los perros entre los bancos desiertos levantarán el hocico, indagando

(siempre observan por encima de nuestra cabeza)

cosas que sólo ellos comprenden, fantasmas que sólo ellos avizoran. Y la leche hirviendo en el puchero al fuego sin un brazo que apague el gas. Cada vez que oigo un tren por la noche sé que la leche se va a derramar cocina abajo y a escurrirse por los azulejos. Los perros entre los bancos desiertos alzan el hocico, indagando. Y los relojes de los apeaderos marcan la hora justa pero de otro mes, de otro año, y por tanto no nos sirven de nada. ¿Qué me interesan las tres de la mañana del veintisiete de julio? ¿Para qué las once cuarenta y ocho del doce de noviembre? Las uñas de los pies de los maniquíes, pintadas de rojo, me intrigan: su piel barnizada, demasiado blanca, las bocas también rojas, con uno o dos dientecitos absurdos. No sonríen y me asombra esa eterna gravedad. Fuera, en la terraza del pequeño restaurante donde como muchas veces, hay un señor de edad repartiendo poemas suyos impresos en hojas sueltas. Se los entrega a los clientes

-Para que no esté como yo cuando sea viejo

y si los maniquíes usasen gafas sin duda serían iguales a las suyas. Son versos muy tristes acerca de la soledad, del desamparo. Para que no esté como yo cuando sea viejo. Es la única persona que conozco capaz de andar en los trenes por la noche, me parece distinguirlo en una de las ventanas iluminadas, rápidas, ofreciendo poemas a los marcos y a los árboles, con la esperanza de que ni los marcos ni los árboles estén como él cuando sean viejos. De tiempo en tiempo añade un cuarteto a la lista de pesadumbres, guarda el bolígrafo y allí se queda, con su amargura y su angustia. No pide nada, no exige nada. Hace siglos que se quedó viudo. La única frase que le he escuchado hasta hoy es

-Para que no esté como yo cuando sea viejo

y las cejas, la nariz, el mentón, todo en él es circunflejo y resignado. Lo imagino pelando una manzanita en una habitación alquilada. Escribe que nadie se interesa por él, ni el Gobierno, ni los sindicatos, ni los parientes, una conjura de indiferencias dispuestas a hacerle daño. Órbitas enormes detrás de las dioptrías. Me da la impresión de que la conjura de indiferencias es real: me alejo unos cuantos pasos y ya no me acuerdo del hombre, busco un cubo donde tirar los versos, pienso

-No tengo derecho a tirarlos

y sigo pensando

-No tengo derecho a tirarlos

a medida que me desprendo de su poesía. Si vuelvo la cabeza lo veo componiendo otra, con la pluma cautelosa, atento a las rimas. El universo está lleno de escritores, no hay quien no haga un libro en este mundo mientras la leche se derrama por los azulejos. Si los quemadores siguen encendidos, la leche subirá por las paredes de la cocina y los ahogará: los trenes por la noche pasarán por detrás de las casas, llenas de novelas naufragadas. Los perros entre los bancos desiertos levantarán el hocico, indagando. No se atreven a irse de los apeaderos, siguen en actitud de espera. ¿De quién? Tres de la mañana del veintisiete de julio, once y cuarenta y ocho del doce de noviembre. Interrumpo esta crónica, apoyo la cabeza entre las manos y veo a mi madre, tan joven, subiendo la travesía de vuelta de las compras. Era guapa, tenía los ojos del color del musgo que crece en los muros antiguos. En la primera fotografía que se conserva de mí estoy en sus brazos. Sé que nunca nos llevamos bien, pero ¿no quiere, madre, cogerme en brazos otra vez aunque más no sea un ratito?

Traducción de Mario Merlino.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.