El hombre que no se enfadaba

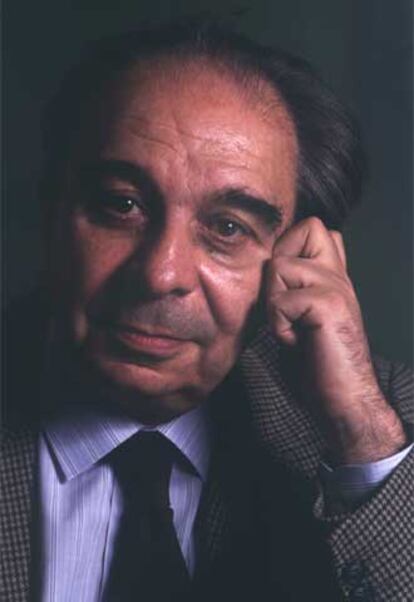

Se sabe que Juan García Hortelano (Madrid, 1928-1992) se enfadó muy pocas veces a lo largo de su vida. Y se asegura que las pocas veces que se enfadó, hasta el extremo de caer en la ira, fue siempre por el mismo motivo: la muerte de algún ser querido. En tales casos, sus ojos grandes, negrísimos y saltones, se hacían más grandes, más saltones y más negros y casi se le desorbitaban para lanzarse a la caza del incordiante y siempre ignoto culpable. El autor de Tormenta de verano, de El gran momento de Mary Tribune, de Gramática parda y de Gente de Madrid, entre otros títulos memorables, quien poseía, como pocas personas ha dado este país de intransigentes, el don de comprenderlo casi todo gracias a su talento para el noble ejercicio de la tolerancia y de la imaginación, se negó rotundamente a intentar comprender que los seres que nos rodean puedan desaparecer para siempre de este mundo. Lo consideraba una afrenta, sencillamente. Y la resignación del prójimo ante la muerte le provocaba un profundo asco y una rabia sin límites. La indignación contra la muerte y contra la injusticia era el más duro reproche, el único sentimiento negativo que en contra de la condición humana anidó en las entrañas de un hombre que -es, incluso, tópico repetirlo- fue pura bondad.

Era una bondad tan inteligente la suya que procuraba esconderla para no ofender. Era una estratagema de hombre pudoroso

Su obra, por dos veces, dos, protagonizó la renovación de la novelística española a lo largo de cuarenta años

Sin embargo, no quisiera que el hecho de empezar estas líneas sobre Juan García Hortelano recordando su actitud ante la muerte ajena restara luminosidad a su imagen. Pero rabia es, justamente, lo que su desaparición sigue provocando todavía hoy en muchos de sus amigos. Y rabia es lo que experimento contra la desangelada afirmación de que "no hay nadie insustituible". Mentira: hay personas insustituibles. Y Juan García Hortelano era una de ellas. Era insustituible como amigo, como conversador, inteligente, brillante, divertido, fino y generoso. Muy generoso. Porque demostraba la misma inteligencia, la misma brillantez, la misma finura y el mismo sentido del humor cuando, en lugar de hablar -ejercicio en el que era un maestro-, ejercía otra función en cuya práctica suelen estrellarse mentes consideradas privilegiadas: escuchar a los demás.

García Hortelano era un genio contando anécdotas, conversando sobre literatura, sobre fútbol, sobre asuntos de la vida, por nimios que pudieran parecer; pero también era un genio escuchando a los demás. Entregado a este quehacer tan infrecuente, tan poco aparente, tan modesto y tan poco lucido, mostraba la sensibilidad y el talento propios del gran, grandísimo, escritor que era. Sus preguntas, sus miradas, su sonrisa, sus gestos de cabeza asintiendo o negando forzaban al interlocutor a no dejar hilos sueltos, a no caer en interpretaciones monolíticas, a dar con los motivos ocultos de las cosas, a recurrir a pinceladas de humor o a elementos de sorpresa para añadir interés y vitalidad a lo que quizá no lo tenía.

Forzoso es aclarar un aspecto de la bondad de Juan García Hortelano: era indudable, sí; pero, además, se trataba de una bondad más escasa aún que la mismísima bondad: era una bondad inteligente. Pretendo decir que no era la suya una bondad exhibicionista, ni destinada a tranquilizar a quien la practica. Era una bondad tan inteligente, la de García Hortelano, que procuraba esconderla para no ofender. Era una estratagema de hombre pudoroso parecida a la que aplicaba a su portentosa inteligencia: también la disimulaba. La disimulaba, sobre todo, en presencia de personajes con vocación de pavo de real, que -él lo sabía- necesitaban mostrarse más inteligentes que nadie. Recuerdo, en tales circunstancias, la mirada ligeramente húmeda, algo empapada por la bruma acorde a esa tristeza que suele embargarnos al contemplar cuán poco consistente y fiable es la naturaleza humana, una amalgama de flaquezas, miserias y grandes aspiraciones que a veces se nos presenta como un espectáculo inspirador de piedad y de sensación de extrañeza.

La ausencia de García Hortelano desmiente rotundamente la manida aseveración que nos dice que "no hay nadie insustituible". Hay personas insustituibles. Cuando desaparecen, la vida se afea y da la sensación de haber perdido algo de luz. La vida y también algunos lugares. En este caso, y personalmente, desde hace años, cuando llego a Madrid tardo unas horas en advertir que el luminoso cielo velazqueño de la ciudad sigue ahí. Tardo el buen rato que me lleva olvidar cuán extraño se me sigue antojando llegar a Barajas, o a Atocha, y no coger un taxi en dirección a Gaztambide, 4, donde María Jesús, la mujer de Juan García Hortelano, se dispone ya a preparar el café o las copas que servirá a la catalana de turno, mientras Juan, al teléfono, confirma la concurrencia de Ángel González y de Jaime Salinas, impaciente este último por saber qué dijo exactamente José María Castellet a Carlos Barral, la noche antes, en Bocaccio. Sí, a muchos barceloneses amigos de Juan García Hortelano y de María Jesús nos sigue pareciendo una injusticia llegar a Madrid y coger un taxi en dirección a un hotel, o donde sea, sin hacer un primer alto en Gaztambide, 4. Da rabia, como la muerte. Y dura lo que el tiempo, invisible, nos suelta la fría bofetada y corrigiendo al mismísimo Jaime Gil de Biedma se atreve a decir la verdad: que de todo hace ya más, no de veinte años, sino de treinta. Por el momento. Un momento del que pronto se cumplirán cuarenta. Y eso nada puede remediarlo. Nada. Ni la sonrisa más solar de Juan García Hortelano.

Pero, lamentablemente, quizá sea preciso empezar a hablar de Juan García Hortelano como si no hubiéramos disfrutado de su enorme calidad humana. Un país como el nuestro, una sociedad literaria como la española, tacaña hasta la impiedad, es incapaz de reconocer virtudes humanas e intelectuales en un mismo sujeto. Hay que escatimarle lo uno o lo otro. Y, por lo visto, si queremos llamar la atención sobre su grandeza literaria, deberemos dejar de hablar de aquel hombre dulce y socarrón, dotado de una sensibilidad ética y estética fuera de lo común. Él, que sentía asco por la petulancia y la vanidad, eligió llevar su grandeza literaria con discreción y divertida modestia, pero su posteridad, en la que ya estamos instalados, no tiene porqué tardar en reconocer la inconmensurable valía de su obra. Una obra que, por dos veces, dos, protagonizó la renovación de la novelística española a lo largo de cuarenta años. La primera se remonta a principios del decenio de los sesenta, con Tormenta de verano y Nuevas amistades, títulos que, temáticamente centrados en la crítica de la burguesía, no se limitaban al cumplimiento del ideario moral e ideológico del realismo crítico de la época, sino que planteaban, además, una búsqueda estética, una ambición verbal y el rechazo al maniqueísmo al uso consistente en dividir el mundo entre buenos y malos según la clase social a la que sus representantes pertenecían. Rehuyendo la prosa decimonónica, chata y ramplona de la narrativa al uso, heredada del posromanticismo burgués, optó por la urgente puesta en práctica de un lenguaje frío, distante y objetivo, afín al de los escritores franceses del nouveau roman (Robbe-Grillet en especial) y el uso de las técnicas próximas a las de los narradores norteamericanos behavioristas (Dashiel Hammet, John Dos Passos), recursos que llevó hasta sus últimas consecuencias, sarcásticamente, en la memorable El gran momento de Mary Tribune. Fue una evolución (rastreable en su volumen de Cuentos completos) hacia una radicalidad que daría sus inquietantes frutos en el volumen Apólogos y milesios y, sobre todo, en la genial Gramática parda, donde llevó a la práctica el gran sueño de Flaubert: "Escribir un libro sobre nada, sin tema o con un tema inasible, únicamente sostenido por la fuerza interna del estilo".

En un mundo editorial más mísero, económicamente, que el actual, en una sociedad literaria y lectora en la que vender tres mil ejemplares de una novela suponía una auténtica gesta, se daban estos milagros: escritores que, como es el caso de García Hortelano con El gran momento de Mary Tribune, se pasaban veinte años escribiendo una novela. ¡Y qué novela! Eran tiempos en los que los escritores (aún queda alguno de muestra) se dedicaban a la literatura. Habría que evitar que sus obras cayeran en el olvido, sobre todo teniendo en cuenta la triste orfandad en que se forman los jóvenes escritores.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.