Autorretrato de España

¿Quién era Felipe II, el príncipe heroico que pintó Tiziano en 1551 o el anciano que, sin perder su empaque, espera otra vida, tal como lo retrató hacia 1590 Juan Pantoja de la Cruz? ¿O ninguno? Javier Portús, comisario de la exposición, escribe en el catálogo que "a través de la obra de cualquiera de nuestros grandes retratistas es posible reconstruir toda una teoría del Estado, y de los derechos y obligaciones del príncipe y de sus allegados". Es posible hablar, entonces, de los "dos cuerpos" del rey, uno corresponde a su persona, a sus rasgos físicos, individuales, el otro es propio de la institución.

Ampliaré esta teoría a otros individuos y grupos sociales, también caballeros y damas poseen "dos cuerpos", el que muestran en tanto que individuos y el que se configura a tenor de valores religiosos, sociales y políticos. Pedro de Campaña pintó a Don Diego, don Alonso Caballero y su hijo (1555-1556); no dudo del parecido de las imágenes, pero ése no es el único rasgo que merece destacarse: la unción piadosa -carente de la tensión propia de los retratos holandeses- muestra el modo adecuado, religioso, de estar en el mundo. La cuestión es más evidente en los retratos que hizo otro artista más relevante: El Greco. Se ha dicho que con el pintor cretense empezó el retrato civil, pero justo será llamar la atención sobre la espiritualidad que ese retrato civil acoge como "segundo cuerpo", y sobre la tensión que, ahora sí, entre ambas realidades se establece.

EL RETRATO ESPAÑOL: DEL GRECO A PICASSO

Museo Nacional del Prado

Paseo del Prado, s/n. Madrid

Hasta el 6 de febrero de 2005

Patrocinio del BBVA

Incluso en los primeros retratos cortesanos, los de Carlos III, se advierten cambios que trascienden las influencias estilísticas

Hablar sólo de los rasgos físicos

-los de Tiziano, Pantoja, El Greco, Antonio Moro, etcétera- empobrecería uno de los "cuerpos". La mirada tiene una importancia fundamental en cualquier retrato y, como ha recordado Charo Crego en un libro recientemente publicado -Geografía de una península. La representación del rostro en la pintura (2004)-, la mirada es narrativa, nos habla del retratado, de su interior. El gesto hierático de los retratados por Antonio Moro pretende frenar lo que su mirada podría decirnos, por eso el artista "retiene" también la mirada de los protagonistas, alejándonos de ellos. Los miembros de la familia real, los cortesanos y cortesanas de Moro y Sánchez Coello están en un mundo aparte del nuestro, como si la labor de los artistas consistiera en sofocar cualquier tipo de expresión: su rostro, la actitud de sus cuerpos, la rígida indumentaria, todo los separa del mundo, del nuestro.

En los retratos velazqueños la lucha de los dos "cuerpos" es más extrema. Bastará comparar la fascinante Infanta Margarita en traje azul (hacia 1659), una obra maestra que destaca en una exposición llena de obras maestras, con Doña Mariana de Austria (hacia 1652-1653): la mirada de la infanta es tan asequible como distante la de doña Mariana. El artista sevillano da un paso importante al pintar a aquellos "hombres de placer", los bufones, que, perteneciendo al "cuerpo institucional", deben mostrar su desenfado y su embarazosa ironía: puesto que son bufones, recordarán en todo momento lo que el monarca no es, y, al hacerlo, mostrarán paradójicamente la condición humana que, frente a la divinidad, es propia de todos. La condición humana de los monarcas no aparece en su efigie, está "depositada" en la del bufón. Por perdidas que sean algunas de las miradas de estos deficientes -Calabacillas (hacia 1635-1640), El niño de Vallecas (hacia 1635- 1645)-, son miradas para nosotros, miradas que abren un diálogo, no lo cierran. Otro tanto sucede con el Barbero del Papa (hacia 1650) y Retrato de hombre (hacia 1640-1650).

Demócrito (1627-1628 y 1639- 1640) nos contempla con sonrisa burlona. Distinta es la sonrisa del Demócrito (1630) de Ribera, socarrón y sarcástico. Ambos pertenecen a eso que tópicamente es calificado de realismo español, uno de los problemas que la exposición no contribuye a esclarecer, pues tan real como la materialidad de los mendigos es la majestad monárquica y la piedad familiar. Y, en cualquier caso, esta realidad de mendigos filósofos y de figuras monstruosas -Madalenna Ventura (1631)- lo es de tipos más que de individuos. Hacer filósofo a un mendigo o a un ironista socarrón tiene más de reflexión y ejemplo que de retrato individual.

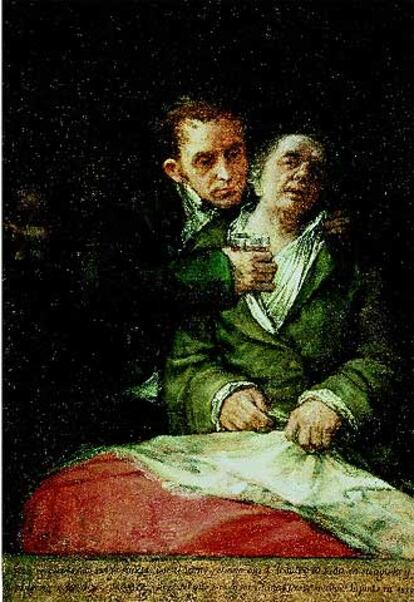

Irrumpe así el tema más conflictivo de la exposición: la eventual existencia de una tradición española del retrato que recorra la distancia entre El Greco y Picasso. Velázquez se perfila como garantía de continuidad, pero, sin negar la incidencia del sevillano sobre Goya, éste es ya muy distinto. Por lo pronto, hay muchos goyas, no es el mismo quien retrata a Carlos III, cazador (1788) y el que pinta a Sebastián Martínez (1792) o a las dos duquesas de Alba, es otro el que se autorretrata con su médico Arrieta y el que representa a Juan de Muguiro (1827).

Incluso en los primeros retratos cortesanos, los de Carlos III, se advierten cambios que trascienden las influencias estilísticas. La fisonomía del rey es, simultáneamente, bondadosa y melancólica y su postura poco tiene que ver con el empaque velazqueño -incluso con el del Príncipe Baltasar Carlos (1635-1636), que el catálogo empareja con el monarca-. No cabe duda de que el artista aragonés tuvo muy en cuenta la pintura de Velázquez, pero es diferente. Lo es, sobre todo, en un aspecto: parece que el "cuerpo" individual está a punto de derrotar al institucional. Lo hará, sutilmente, en la pintura que más directamente remite al sevillano: La familia de Carlos IV (1800).

Lo hará, sobre todo, en Sebas-

tián Martínez, y para hacerlo no será suficiente la tradición del barroco velazqueño. Goya ha aprendido de Mengs y de Tiépolo, posiblemente del retrato inglés, de pintores menores como M. A. Houasse. Se separa de la tradición cuando hace del interior emociones y personalidad, estado de ánimo, autoconciencia y aprecio de la propia condición, perplejidad, etcétera. Los retratados por Goya nunca son objetos exteriores y su mirada indica que tampoco lo somos nosotros: a Muguiro, también Tiburcio Pérez Cuervo (1820), una obra que, lamentablemente, no está en la exposición, miran a personas.

Después, se dice, el siglo XIX

es el gran siglo del retrato, pero la exposición no lo corrobora, ni por la calidad ni por la cantidad de obras exhibidas, y cuando llegamos al final de siglo, el tópico de la España de 1898 impone su dominio. Es momento de revisarlo. El propio montaje se resiente aquí más que en otras partes de la dificultad del argumento.

Estamos ya en otra época, y si algo hacen las pinturas de Picasso hasta 1906 es mostrar que, aunque la anécdota sea tradicional -celestinas, mujeres de la vida, bufones-, estamos lejos de la tradición. Sobre Picasso hay mucho que decir, y no porque el Prado haya expuesto a un contemporáneo, sino por el modo de exponerlo y el argumento en el que se pretende reducirlo. Tras Gertrude Stein (1906), un vacío hasta el Autorretrato de 1972. Ningún retrato del periodo cubista, ni de los años veinte y treinta, nada del pintor y la modelo. Ese salto arroja sombras sobre el Autorretrato, que sólo se contemplará adecuadamente en el contexto de la propia obra picassiana, en su evolución, que ha hecho de todo cuerpo y exterioridad, que ha trasladado a la mirada sus emociones y su sexualidad, su obscenidad. En ese salto quedan, además, algunos "marginados", en especial el Autorretrato (1919) de Joan Miró, que merecería estar acompañado de otro posterior, Autorretrato (1937-1938). ¿Y por qué no algún retrato de Dalí, o retratos y autorretratos de Tápies y de Saura?

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.