Gran madre del amor

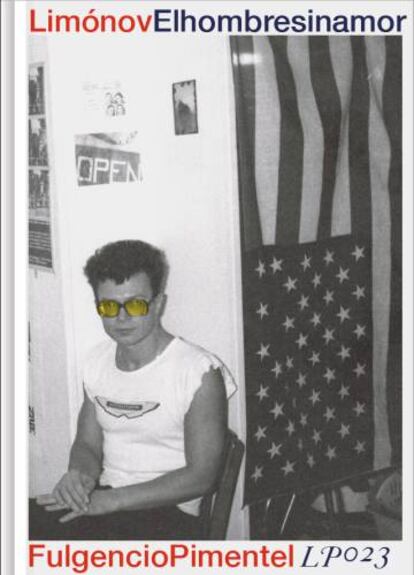

La editorial Fulgencio Pimentel reúne en 'El hombre sin amor' una antología de relatos del escritor y disidente ruso Eduard Limónov, preparada solo unas semanas antes de su muerte el pasado marzo. Babelia adelanta un fragmento de uno de los ocho relatos

«… Encima se quejan, encima exigen una vida mejor… ¡Y, mientras, toda esta comida tirada por los suelos!». Doblé las rodillas y escarbé con la mano en el revoltijo de hojas y raíces húmedas. Pesqué dos limones de la caja; uno tenía la piel levemente maculada, pero el otro estaba tan fresco como si hubiese caído allí directamente del limonero. «¡Tirar frutas intactas! Está claro, el aprensivo consumidor parisino no pasará por alto unos pocos limones imperfectos… ¡La civilización los está malcriando a todos!…».

Sin embargo, no había tenido tiempo de malcriarme a mí, que hundía la mano sin reparo alguno en la caja de los desechos de la frutería. (…) El dinero traído de América se había esfumado hacía tiempo. Patológicamente orgulloso, me mantenía con mis honorarios de escritor. En comparación con las mías, las supuestas penurias de Miller y Hemingway se me antojaban prácticamente envidiables. Esos cabrones podían permitirse el lujo de pasar las horas muertas en cafés y restaurantes… Por fortuna, carecía de la autocompasión necesaria para caer en la desesperación. (…)

Aquel invierno, mi desprecio por el género humano adquirió una intensidad que no había conocido nunca, ni antes ni después. Había logrado publicar un libro que terminaba con la frase: «¡Me cago en todos vosotros, jodidos hijos de puta! ¡Que os den por culo! Al carajo todo el mundo». El libro salió a la venta un 23 de noviembre. Estaba previsto que aparecieran reseñas en Le Monde, L’Express y Le Matin. Una mañana tras otra, bajaba corriendo a comprar la prensa, pero nunca encontraba en aquellos periódicos menciones a mi libro. (…) El rasgo más característico de mi vida en aquella época consistía en que había dejado de relacionarme con la gente, salvo alguna episódica reunión con los empleados de la editorial Ramsay. Pasé septiembre, octubre y noviembre en una soledad perfectamente aséptica. La verdad es que siempre he sido propenso a un cierto extremismo. Pertenezco a ese género de personas que, de un día para otro, sustituyen el burdel por el monasterio. Ni mi vida social ni mi vida sexual han sido nunca normales o sensatas. Sin embargo, algo me decía que en aquella época había ido demasiado lejos… Privado de otras relaciones, volqué totalmente mis pensamientos en la chica de la melena. El 3 de diciembre me sorprendí hablando conmigo mismo en inglés, en voz alta. Desdoblado, deliberaba en torno a la cuestión de «ese tipo de chicas», es decir, de las prostitutas. Discrepaba del criterio que había sostenido hasta entonces, según el cual la prostitución es un oficio como cualquier otro.

Preso de un irracional misticismo, balbucí algo acerca del sofocante olor que emitía la melena de la chica de arriba. Cuando desperté (o cuando despertamos; no era mi primera experiencia de desdoblamiento, ya me había pasado en alguna otra ocasión), me encontré sentado ante la endeble puerta del estudio, en medio de una corriente de aire frío que se filtraba por debajo, al acecho de sus pasos en la escalera. Quizá se pregunten qué tiene que ver la chica de la melena con el ejercicio de la prostitución. El caso es que yo tenía la sospecha de que aquella chica era del oficio. Mi hipótesis se fundaba en lo insólito de sus horarios. Mientras que todos los vecinos de la última planta, los de las chambres de bonnes, brincaban por las escaleras a primera hora de la mañana, la chica nunca bajaba antes de las once. Mi argumentación era irrefutable: no había trabajo en el planeta ni estudios de ningún tipo que pudieran dar comienzo a mediodía. Aquella carita pálida, excesivamente empolvada, y el espeso carmín que le cubría los labios parecían confirmar mis sospechas.

Un hombre que acaba de vender el libro en el que declara por escrito su amor a la mujer de su vida, no puede permitirse soltarle seguidamente a esa misma mujer: «¡Recoge tus cosas, nos vamos a casa! ¡Novecientos francos al día por una habitación de hotel, cuando mi estudio cuesta mil trescientos francos al mes!…».

Mi convicción se mantuvo incólume, pese a que la carita no presentaba signos de ese tipo de accesible lujuria que suelen sobrellevar con dignidad las sacerdotisas de la rue Saint-Denis. Lo que yo percibía en aquel rostro tenía más que ver con un vicio baudelairiano, el de Las flores del mal, urbano y morboso. El 4 de diciembre logré verla pasar por la puerta entreabierta y me eché a la calle con intención de seguirla. Recorrió a toda prisa Rambuteau, dejó atrás el Centro Pompidou y llegó hasta el bulevar Sébastopol. Víctorioso, empecé a canturrear: «Tout va très bien, madame la Marquise…», mientras esperaba verla cruzar el bulevar y ocupar su correspondiente esquina en la rue Saint-Denis. Pero ella continuó caminando, bulevar arriba. La seguí durante unos diez minutos, sin perder de vista aquella espalda estrecha y estilizada, cubierta por un ajustado abrigo de piel vuelta que le llegaba hasta los talones. De repente, entró en el portal de un edificio de cierta altura. No entré tras ella para no ser detectado; esperé un rato, lo que dio al traste con mis actividades de detective inexperto. En la lista de vecinos figuraban una decena de organizaciones repartidas entre más de diez plantas. A saber dónde se habría metido y a quién habría ido a visitar. Y si estaba allí para mecanografiar algo o para hacer el amor con alguien. La más sospechosa era cierta sociedad polaca de profesionales liberales, ubicada en el sexto derecha. Pero no encontré manera de poner en relación ambas sospechas: ¿que tendría que ver que «mi chica» hubiera dirigido sus pasos a la sociedad polaca con su presunta prostitución? Ella no parecía en absoluto la típica rubia corpulenta y maleducada, que era como imaginaba yo a las polacas.

La mañana del 10 de diciembre, con mi pasión por la chica de arriba en pleno auge, sonó el teléfono. Cada llamada telefónica era para mí un acontecimiento extraordinario, aunque oírlas no me producía especial ilusión, sino acojono. Tuve que darle un respiro a mi polla, que me dedicaba a acariciar mientras pensaba en la chica de la melena, y me arrastré fuera del edredón de la dueña del piso. El cable del teléfono era muy corto, así que me situé al lado en cuclillas para responder. Lo dejé sonar un poco, tratando de adivinar la identidad de mi interlocutor. ¿Sería posible que la chica de la melena hubiera dado con mi número y ahora estuviera ella tratando de localizarme a mí?

Pero no, no era mi recién nacido y cauteloso amor, sino una antigua pesadilla, mi exmujer, que me llamaba desde Roma. «¡Ed! ¡Ha sucedido algo horrible! ¡John Lennon ha sido asesinado!». En cuestión de segundos, antes de que se me pasase el soporcillo del sueño, me vi invadido por la cólera. Había calentado el estudio como Dios manda la noche anterior, gracias a unos troncos hallados bajo una pila de escombros, y las brasas purpúreas aún brillaban en la chimenea, entre las cenizas. Y pese al ambiente relativamente idílico, mi ex había conseguido ponerme de mala hostia.

—Que se joda tu John Lennon. Y tu Yoko Ono, la golfa esa japonesa. Les está bien empleado…

—¡¿Qué dices?! ¡Demente! ¡Estás mal de la cabeza! Un maníaco le ha pegado un tiro a John Lennon en la puerta del edificio Dakota, en la esquina de Central Park y la 72. Abre los ojos, enfermo, te estoy hablando de John Lennon. Una generación entera ha perdido a su líder.

—Nunca me gustó el clan ese acaramelado de los Beatles… ¿Quieres que se me caiga la baba viendo cómo se forran cuatro proletarios codiciosos? En tu caso, sí, es normal: eres tan hipócrita como ellos.

—Oye, te estás pasando de borde… —me dijo ella, allá en Roma.

—Estoy en mi derecho… —afirmé yo, en París.

—Nunca me gustó el clan ese acaramelado de los Beatles… ¿Quieres que se me caiga la baba viendo cómo se forran cuatro proletarios codiciosos?

Yelena lo sabía perfectamente, sabía que estaba en mi derecho. Nuestro intento de volver a estar juntos después de varios años separados (ahora tenía un esposo legítimo, en Roma) había fracasado. Por su culpa. Le entró miedo, una vez más. A finales de mayo, me había plantado en París con un par de maletas y el propósito de iniciar una nueva vida. Por enésima vez, mi editor, Jean-Jacques Pauvert, se había declarado en quiebra, de manera que el contrato que habíamos firmado él y yo era papel mojado. Me precipité desde Nueva York a París con el único objeto de salvar el libro. Estaba dispuesto a promocionarlo, aunque para hacerlo tuviese que empuñar un fusil ametrallador. (Así lo anoté en mi diario de entonces). Yelena se personó en París con ocho maletas y con su gordon setter, o setter gordon, como quiera que se llamen; en cualquier caso, era un perro idiota perdido. Pero no con la intención de empezar una nueva vida conmigo, como yo había supuesto, sino de vivir otra «excitante aventura», propósito para el que venía pertrechada con una importante cantidad de modelitos. Tenía ganas de experimentar cómo sería eso de vivir con un escritor primerizo en París. ¿Y el marido? Bueno, hay que reconocer que el conde tenía mucho tacto. Jamás puso objeciones a sus escapadas a París y Nueva York. ¡Tanto tacto tenía que en sus cartas la advertía sin falta de la fecha y la hora exactas en las que la llamaría por teléfono!… Pero Yelena no tardaría en darse cuenta de que sus previsiones acerca de la vida de un escritor en los inicios de su carrera andaban algo desencaminadas.

No le gustó mi estudio, que parecía un tranvía, iluminado solo en su parte delantera, mientras en la trasera reinaba la oscuridad. Tampoco le gustó el olor rancio de los trapos y los muebles de mademoiselle No. Aborrecía el ruidoso inodoro eléctrico, que expulsaba la mierda por un estrecho tubo de latón hacia los anchos conductos del alcantarillado. Aquel prodigio motorizado de la fontanería francesa se atascaba en cuanto arrojabas allí una hojita de papel higiénico. Y le producía repugnancia mi bañera de medio cuerpo, en la que emergía la mierda, la mía o la suya, cada vez que nos despistábamos con lo del papel higiénico en el váter. ¡Qué horror! ¡Su marido tenía un título nobiliario, ella tenía otro título nobiliario, y ya ves lo que son las cosas, ahora tenía que vérselas con un váter y una bañera semejantes! Las mujeres pierden el culo por los libros que relatan los primeros pasos en París de los escritores famosos. La mierda que emerge borboteando por el agujero de la bañera parece muy romántica en los libros. Cosa distinta es tener que sentar el culo propio en una bañera así, por mucho que la hayamos fregado antes a conciencia… ¡El horror! Eso sí, la chimenea le gustaba. La chimenea había quedado incorporada a la tradición romántica como atributo imprescindible de la menesterosa vida de poetas y artistas.

(…) No tuvimos tiempo de montar ningún escándalo: en julio voló a Gran Bretaña acompañada de su aristocrático esposo y dejando almacenadas la mitad de sus maletas en mi estudio. Se limitó a acusarme de roñoso y miserable, mientras nos despedíamos… En agosto, me llamó para comunicarme que estaba en París, en el hotel Tremoille. Lo mandé todo a hacer puñetas y salí pitando en taxi para verla. Hermosa como una adolescente, daba vueltas por el vestíbulo del hotel, con un sombrero de paja adornado con flores. Nos precipitamos uno en brazos del otro y subimos a toda prisa a su habitación para fornicar. Más tarde, en el restaurante, me enteré de que sería yo quien habría de ocuparse de pagar su estancia en el Tremoille. Iluso de mí, le había enviado una postal en la que me jactaba del nuevo contrato que había firmado con Pauvert y la editorial Ramsay, dos veces mejor pagado que el primero.

Un hombre que acaba de vender el libro en el que declara por escrito su amor a la mujer de su vida, no puede permitirse soltarle seguidamente a esa misma mujer: «¡Recoge tus cosas, nos vamos a casa! ¡Novecientos francos al día por una habitación de hotel, cuando mi estudio cuesta mil trescientos francos al mes!…». Solo al cabo de cuatro días logré arrastrar conmigo a la malhumorada aristócrata hasta la rue des Archives. Cada uno de los billetes de quinientos que tuve que amontonar ante la jeta rubicunda del cajero del hotel me evocaba un enorme canasto de comida, viandas que habrían bastado para cubrir las necesidades de mi estómago unos cuantos meses… Una semana después, nos enzarzamos en una violenta discusión; me tiró encima un cuenco lleno de guindas y el diccionario inglés-francés y, para gran alivio mío, se fue de la rue des Archives. En el exiguo entorno de las dos camas de mi estudio, en posición horizontal o semihorizontal, convivíamos divinamente, pero, en cuanto abandonábamos las camas, se desataban las desavenencias y las broncas. Después de eso, no me llamó en todo el otoño. Y precisamente ahora tenían que asesinar a John Lennon.

—Lo envidio —dije—. ¿Qué podía esperarse de un sujeto como él, a estas alturas? ¿Verlo envejecer, hincharse como un verraco, al estilo de Elvis? Mejor que lo hayan liquidado, así no tendremos que presenciar su decadencia. Ya me gustaría que me pegasen un tiro a mí cuando haya escrito todo lo que me queda por escribir. Objetivamente hablando, habría que darle las gracias al amable joven que se lo ha cargado…

—No tienes respeto por nada —murmuró.

Eduard Limónov, escritor y político ruso (1943-2020), es autor de Historia de un servidor (Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 1991), Historia de un granuja (Ediciones del Oriente y del Mediterráneo, 1993), Soy yo, Édichka (Marbot Ediciones, 2014) y El libro de las aguas (Fulgencio Pimentel, 2019). Este es un fragmento de uno de los ocho relatos reunidos en El hombre sin amor, que Fulgencio Pimentel publica el 24 de agosto con traducción de Tania Mikhelson y Alfonso Martínez Galilea.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.