Poesía y arquitectura: de la mano de Joan Margarit

Babelia adelanta un fragmento del libro que recoge los escritos del último Premio Cervantes

Poesía y arquitectura

La arquitectura es un oficio que he ejercido siempre con mi amigo y también arquitecto Carles Buxadé. La palabra socios —que también lo éramos— desdibuja, con un tono comercial que nunca ha tenido, nuestra relación. Trabajamos, durante casi cuarenta años, desde la docencia y la investigación hasta el proyecto de dirección de grandes y pequeñas obras, pasando por todo tipo de refuerzos, restauraciones y rehabilitaciones. Se trata de mi vida profesional, económica y social, profundamente ligada, pues, a mi poesía. La influencia de la arquitectura en mi vida es profunda y muchas veces ha sido dentro del ambiente de mi trabajo donde he escrito mis poemas. Algunos de ellos son consecuencia directa de la labor llevada a cabo en el refuerzo y remodelación de edificios habitados situados en barrios, que entonces eran periféricos, de Barcelona. Otros poemas surgieron durante el refuerzo y la restauración de monumentos que estaban al límite de su derrumbe, como el que se levanta en memoria de Cristóbal Colón desde la Exposición Universal de Barcelona de 1888: una columna de bronce de sesenta metros allí donde la Rambla desemboca en el puerto, que el año 1982 se inclinaba peligrosamente dejando atascado el ascensor interior. También los sesenta metros de altura de la filigrana modernista de la torre de entrada al Hospital de Sant Pau, donde recuerdo como, en mi primera inspección, mientras estaba arriba tomando notas en solitario, salí precipitadamente, asustado al percibir bajo mis pies el excesivo movimiento del edificio bajo el viento. Poemas también escritos al mismo tiempo que levantábamos grandes conjuntos deportivos o universitarios. Incluso los hay escritos durante actuaciones periciales con motivo de derrumbamientos de edificios, ese lado oscuro de nuestra profesión.

Hay poemas que son homenajes a arquitectos cuya obra —y la persona en el caso de Josep Antoni Coderch— me ha conmovido especialmente. Otros hablan de mi época de estudiante, de los esfuerzos para ingresar en aquella difícil escuela: cuando aprobé el examen más duro, el dibujo de estatua, lo hicimos tan solo siete de los trescientos que pasamos una semana dibujando en nuestros caballetes alguna de las Venus de Milo o de Cánova plantadas en medio de nuestra multitud en aquella gran sala. Primeros poemas, pues, escritos durante los tres absurdos años que necesité para superar los obstáculos con los que el poder político protegía —ya desde antes de la República, en una época en la que el ascenso social era posible sobre todo a través de cursar una carrera universitaria— a las ingenierías, consideradas como las profesiones del futuro, para que quedaran en manos de las clases altas. Por esto tan solo en Madrid se podían cursar todas las ingenierías (¡hasta la de puertos y la naval!), y tres en Barcelona: arquitectura, industrial y textil, y si un muchacho de provincias (las mujeres no existían todavía en estas escuelas) iniciaba esta aventura su familia debía mantenerlo en una de estas dos ciudades una media de diez años.

Y un último ejemplo de la efectividad de aquellas medidas: mis abuelos, pobres y sin estudios, al vivir en Barcelona, lograron que su hijo mayor, mi padre, estudiara arquitectura: durante todos los años que necesitó hasta obtener su título, nunca llevó a su casa, ni una sola vez, a ningún compañero de estudios.

Muchos de mis poemas de los años ochenta y noventa del siglo XX están escritos durante la construcción de grandes edificios a lo largo de mucho tiempo, como el caso de los ocho años del Estadio Olímpico de Montjuïc, o los treinta años en el equipo que calculaba y construía la Sagrada Familia, otros a gran velocidad, como la Villa Universitaria de la Universidad Autónoma, y algunos a través de difíciles sutilezas bajo tierra como el Museo de la Ciencia de Tarrasa o los once sótanos en plena Rambla, con el agua subálvea ya al nivel del segundo sótano.

He vivido la época de la pura creatividad del cálculo debido a la poca normativa existente, mucho tiempo sin ordenadores o con los primeros, con muy poca potencia todavía, y con toda la responsabilidad, es decir, toda la libertad. Suponíamos, pero no con la inminencia con la que se produjo, el advenimiento de la época del «todo es posible» del Cálculo de Estructuras. A veces siento que una cierta responsabilidad indirecta tuvimos también con nuestros trabajos de investigación sobre cálculos matriciales de estructuras en los años sesenta: que colaboramos de algún modo a esta arquitectura de gran formato que a veces representa las carencias humanísticas de esta época y que ha venido a probar que Napoleón no tenía razón, que casi siempre es mentira que si c’est grand, c’est beaux.

A mí la arquitectura me emociona en contados casos. Recuerdo una de estas ocasiones, mientras asistía a una representación de la Antígona de Sófocles en una planta baja, desnuda y sin utilizar, de la Biblioteca de Catalunya, que fue en la Edad Media el Hospital de la Santa Creu. Se trata de una sala gótica alargada, impecable, construida con un techo bajo abovedado de piedra y los cerramientos de muros también de piedra. La arquitectura no lo ha superado nunca. Pilastras, losas, pilares, todo el resto, no alcanza nunca la potencia del muro y la bóveda en solitario. Mientras seguía a los actores, me di cuenta de que estaba tan emocionado por aquellos elementos constructivos como por lo que allí se escenificaba. Pero en la mayor parte de los edificios, la arquitectura no me causa experiencias de este tipo. Solo en una obra propia he sentido esta emoción: se trata de la que figura en la portada de mi libro de poemas Cálculo de estructuras, una cúpula metálica de gran luz que Carles Buxadé y yo proyectamos, calculamos y construimos en Vitoria. Esta fue la obra en la que, trabajando de arquitecto, he estado más cerca de sentir que hacía algo parecido a un poema.

Fue la obra —Sagrada Familia aparte— cuya construcción ha durado más tiempo de mi vida profesional, porque la empezamos a proyectar el año 1974 para cubrir un mercado de ganado y la terminamos de construir en 1998. Es una historia complicada: la cúpula, esférica, pero muy plana, de planta circular, comenzó teniendo ochenta metros de luz de diámetro, una luz difícil de alcanzar en aquellos días, y al terminar de construirla se puso de manifiesto un error de planteamiento del Ayuntamiento de Vitoria: allí no había apenas movimiento ganadero, la administración franquista se había equivocado absurdamente en su evaluación. Tampoco supo encontrar uso alternativo alguno. Empezó entonces una larga etapa de abandono, porque su derribo —borrar el pecado— lo evitó el hecho de que la estructura obtuviera en 1977 unos prestigiosos premios de arquitectura metálica, el nacional primero y el europeo después, puesto que, entre otros valores, tenía el de su diseño de canto variable no llevado nunca a cabo hasta entonces y ser una de las más ligeras del mundo atendiendo a la relación entre el peso del acero empleado y la luz que salvaba. A finales de los años ochenta se nos encargó, conjuntamente con el arquitecto de la Diputación de Álava, ampliar la cúpula a cien metros de luz y elevarla veinte metros, de manera que en su interior, al quedar un espacio mucho mayor, pudiéramos construir un pabellón deportivo, que funcionó hasta que fue derribado en 2011 para construir otro en su lugar, del cual nosotros dos quedamos al margen. Yo amaba esta estructura, y en mi libro Se pierde la señal (2012) hay este poema:

Una estructura

Cuando era un hombre joven

levanté la estructura de hierro de una cúpula.

Hace unos meses que la derribaron.

Vista desde el lugar en donde va acabándose,

la vida es absurda.

Pero el sentido se lo da el perdón.

Cada vez pienso más en el perdón.

Vivo bajo su sombra.

Perdón por una cúpula de hierro.

Y perdón para quienes ahora la han destruido

Un capítulo importante de la relación entre la poesía y el oficio de arquitecto fue el del refuerzo y reparación de los edificios construidos bajo la presión de la avalancha de inmigrantes de habla castellana que llegaban a Barcelona desde los años cincuenta y sesenta del siglo XX. Impresionados por las condiciones en las que muchos de ellos trabajaban y vivían, el cantante Enric Barbat y yo (él la música y yo la letra) habíamos compuesto en 1966 la canción «Els qui venen» (Los que vienen), que después él cantó, y que Paco Ibáñez aún canta, a veces, en catalán. Reencontré el espíritu de aquella letra y lo actualicé en el poema «Inmigrantes» del libro Estación de Francia, del año 1999.

Los que vienen

Van cargados de fardos y maletas.

La larga noche va arrastrando el sueño,

tristes, sudados, notan vacío el vientre,

un rancio olor sale de los vagones.

De madrugada, el tren se detendrá

lleno de hombres dormidos sin trabajo.

Perdidos quedarán en los andenes:

son muchas manos buscando una herramienta.

Desterrados de campos que en verano

segaban bajo el sol, quemado el cuerpo,

y por las plazas los corros en invierno

de todos los que esperan un trabajo cualquiera.

Ahora empiezan las otras andaduras

vagando sin oficio a través de la ciudad,

llevando en su mirada una antigua señal:

aquel miedo del perro apedreado.

Van por las obras, por muelles y mercados,

por los helados talleres de extrarradio

gastándose los pobres huesos ya muy gastados

por pedregales de anónimos salarios.

Los años que vendrán serán para olvidar

los campos, los corrales, olores de tabernas,

los márgenes, la hierba, aquel rumor del viento.

A veces escribir con mala letra.

Tranvías llenos entre nieblas y humo

cuando al anochecer regresan fatigados

y, en la alta mar de extranjeras costumbres,

un antiguo sudor de muchos siglos.

Hasta que sea el tiempo del reposo

el día en que vendrá el último jornal

y ya en el sindicato de los muertos

descansarán al fin en suburbiales márgenes.

Nadie sabrá si al fin sus pensamientos

volaron hacia atrás, hacia los campos

cuando los arrojó la vida al hoyo

de orines y basuras que es la muerte.

Se ha echado mucha tierra sobre el hombre

sobre el dolor antiguo antepasado

y hoy el descendiente del pobre todavía

con la cabeza gacha carga el saco.

Sabemos callar llenos de impotencia

cuando en nombre de un nuevo renacer

se escupe a las frentes humilladas

el antiguo gargajo volviéndoles la espalda.

Cuando cada alba sigue

llegando en largos trenes

esos que han de escribir pero no saben.

Muchos de aquellos edificios —a veces polígonos enteros— mostraron a partir de los años ochenta graves deficiencias que, en ocasiones, eran verdaderas urgencias estructurales. Para reforzarlos y darles la seguridad adecuada era preciso, en primer lugar, avisar a quienes allí vivían de que un día se llevaría a cabo la inspección previa. Si un bloque de aquellos tenía, pongamos, cincuenta o setenta viviendas, había que entrar en todas ellas y ver qué grietas había, dónde estaban, de qué problema eran síntomas, etc., para poder plantear el correspondiente proyecto de refuerzo. Ese día todos los vecinos estaban esperando y abrían su casa al arquitecto. Se parecía a una escena que había imaginado muchas veces desde Montjuïc: «destapar» los edificios de la ciudad y ver lo que estaba ocurriendo en su interior. Hay un poema en el libro Los motivos del lobo, de 1993, que se titula «Recordar el Besòs» y que llega desde aquellas mañanas:

Recordar el Besòs

Las ventanas, de noche, su luz amarillenta,

son ojos que se pintan con rímel del asfalto.

Recuerdo el piso: una bombilla enferma,

perros y niños juntos, un colchón en el suelo.

En aquella cocina sin puerta, envenenada,

junto a un montón de platos descompuestos,

pone un joven sus discos de trapero

en un viejo pick-up.

Y todos son de Bach.

La luna hace brillar los cables negros,

de alta tensión, que pasan sobre el río.

En la tierra de nadie que hay bajo la autopista

duermen los coches de segunda mano.

Únicamente Bach:

este mundo no tiene otro futuro.

He hablado muchas veces en mis recitales —especialmente por Andalucía— sobre lo ocurrido aquellos años, siempre para aclarar que aquel capitalismo catalán que propició y recibió a aquellos inmigrantes andaluces era de habla sobre todo castellana, como ha sido tradicionalmente en Barcelona. En la parte alta, en los barrios ricos, donde siempre se ha hablado en mayor proporción el castellano, es donde vivían aquellos «pijos» adinerados que en la posguerra consideraron una lengua de segunda clase el catalán y no sufrieron lo más mínimo con la prohibición de nuestra lengua durante el franquismo. Fueron los mismos que humillaron a la vez la lengua catalana y a los emigrantes andaluces, aquellos que empezaron viviendo en las barracas que constituyeron auténticos barrios en Montjuïc, el Carmel, Can Tunis, el Camp de la Bota... Una explotación que se llevó a cabo, la mayor parte de las veces, en castellano.

La arquitectura es, fundamentalmente, el arte de la distribución de los pesos. La poesía también lo es, aunque metafóricamente. La arquitectura ha de llevar las cargas al terreno y, si no las conduce correctamente, se pueden producir lesiones e, incluso, el derrumbamiento. En cualquier estancia de cualquier edificio, el forjado lleva el peso a los pilares, que lo bajan hasta los cimientos y, de ahí, al terreno. En general, estos forjados no conducen el peso con la suavidad y la gracia de las bóvedas y los muros de aquella sala gótica del Hospital de la Santa Creu. Normalmente, su camino es más violento y vulgar. Se podría hacer un paralelismo con la poesía, que trata de conducir unos pesos sentimentales de una manera sutil, compleja, intensa, nunca vulgar. La poesía y la arquitectura tienen un punto de confluencia que es su carácter abstracto. La palabra es abstracta. Casi no es nada: un sonido, unas líneas en un papel. El espacio también es abstracto. En principio, no es nada tampoco, pero de pronto ambos se cierran como un buen poema o una catedral.

Hace ya un siglo que la ciencia y la técnica se desenvuelven en un universo probabilístico, pero la sociedad continúa viviendo, en muchos de sus aspectos, en un mundo determinista. Me viene a la memoria aquella comunidad religiosa propietaria de un convento en cuya ampliación intervine. Cuando al atardecer la obra quedaba desierta, introducían crucifijos de madera dentro de los encofrados de los pilares para «santificar» el futuro edificio desde sus cimientos, intentando así conjurar con un acto determinista el insalvable riesgo de nuestro universo probabilista. Lo que sí lograron fue hacer descender la seguridad del edificio al debilitar sus pilares. Para el arquitecto a veces es terrorífico «sentir» este determinismo en la sociedad y, sobre todo, en jueces y fiscales. Recuerdo el caso del derrumbamiento del Hotel Bahía de Santander, donde intervine de perito. Había habido varios muertos entre los obreros que lo estaban desguazando antes de reformarlo. Para quitar las viejas bañeras de cada cuarto de baño, derribaban la parte baja del tabique junto al que estaban asentadas para así poder sacarlas directamente al pasillo. Pero aquellos tabiques, con los años, habían acabado haciéndose cargo de una parte importante de la capacidad portante de la estructura del edificio, porque los pilares de hormigón eran antiguos y de mala calidad. Cuando aquellos pilares quedaron sin la ayuda de los tabiques, cedieron y el edificio se derrumbó. El derribo se hacía sin técnico responsable, pero había un encargo paralelo a unos arquitectos para la reorganización interior, prácticamente la decoración, tan solo del ático del edificio, y ellos fueron los imputados. A lo largo de los años que duró la causa, uno de ellos falleció de un cáncer, seguramente no del todo ajeno a las angustias vividas.

Pesadillas de grietas, derrumbamientos, jueces y juicios sorprenden siempre oníricamente al arquitecto. El aumento de conocimiento y honestidad no libran de estas hostilidades de la conciencia, y los vicios ocultos acechan como sombras. Y estas sombras no son ociosas sino que —si se me permite la expresión— tienen sólidos fundamentos aleatorios.

Una medianoche de marzo de 1984 fui despertado por mi compañero con la noticia del hundimiento súbito de un bloque de setenta viviendas plenamente ocupado del que estábamos reparando ciertas deficiencias en sus cimientos y estructura. Uno de los aparejadores de nuestro equipo tuvo que buscar una farmacia de turno para comprar un medicamento para su hijo pequeño. Durante el trayecto puso la radio y escuchó la noticia, donde mencionaban el hundimiento y la situación del edificio: se trataba de un programa de mucha audiencia (conocido como «Encarna de noche») y explotaba a fondo la noticia. Cada uno de nosotros recogió lo que mejor se le ocurrió, dinero, ropa de abrigo, etc., y nos reunimos, después de despedirnos de nuestras familias, en el despacho. Llamamos a la policía municipal, que confirmó el siniestro y su localización. Decidimos aplicar las reglas que, para estos casos, suelen recomendar los abogados en nuestra profesión: desaparecer en los primeros momentos para evitar linchamientos, serenarse, ponerse en contacto con ellos y, finalmente, entregarse y hacer frente a la situación. ¿En torno a qué giró, sobre todo, nuestra conversación aquellas primeras horas? Pues, en primer lugar, en torno a la propia responsabilidad: no se nos ocultaba la magnitud de un derrumbe de setenta viviendas en mitad de la noche de un día laborable. Tener algo así en la conciencia era espantoso. El segundo tema era consecuencia del primero: ¿cómo podía haber ocurrido? Conocíamos el edificio perfectamente. ¿Dónde podíamos habernos equivocado tanto? ¿Qué habíamos pasado por alto? Por desgracia no es difícil imaginarse una secuencia de intervenciones interiores de los propios vecinos, en un ambiente de obras clandestinas, sin permiso, que por entonces era habitual en los barrios más marginados. Con muchas de ellas —supresión de muros de carga para comunicar habitaciones, eliminación de partes de un pilar para el paso de tuberías, etc.— nos encontrábamos con frecuencia en nuestras inspecciones. Bastaba una adecuada sucesión de este tipo de hechos para que pudiera ocurrir lo peor, y entonces, ¿quién podría hallar un resto de información entre los cascotes?

Hacia las tres de la madrugada, el alcalde —entonces era Pasqual Maragall— habló por la radio y aventuró que podría tratarse de una explosión de gas. El siniestro mantenía su magnitud, pero comenzaba a desaparecer nuestra culpabilidad. Quedaba el horror y los innumerables quebraderos de cabeza que nos esperaban, pero desaparecía la imparable corrosión de la culpa y de la ruina personal y profesional. Hacia las cuatro la noticia se concretó y se corrigió la localización de la explosión, que resultó ser al otro lado de la calle y en una vivienda unifamiliar ocupada por una sola persona que, lamentablemente, falleció. Había explotado una bombona de butano. La explosión afectó a nuestro edificio, situado enfrente, pero sin causar víctimas. A las ocho de la mañana nos encontrábamos ya en la obra donde alguien nos recibió con un «nos han hecho madrugar...» que me supo al cariñoso recibimiento de la vida cotidiana. Me sentía como supongo que deben sentirse aquellos que han sido víctimas de un simulacro de fusilamiento.

Aún imperan las sombras de las antiguas legislaciones caldeas y medievales. El primer código civil de la humanidad, que debió empezar a imaginarse en el largo periodo de tiempo que medió entre la vida en cuevas, retirándose forzosamente al lugar donde se abrían sus bocas, a poder construirse una casa junto a un río. Quizá el advenimiento histórico de más trascendencia para el ser humano. Ahí están la arquitectura, la pintura y la poesía acompañando a su supervivencia, ese recorrido en el cual miles de años después todavía pienso cosas como que la civilización es el esfuerzo para que se produzca la interpenetración entre las ciencias y las letras, para que todos sepamos que aquel que piensa, y a veces dice, que las matemáticas no sirven para nada, tiene razón: las que él sabe no sirven para nada. Que no puede ser uno un razonable arquitecto si cree que la Tierra es plana, aunque a primera vista no parece que pueda influir una cosa en la otra. Que no hay investigación humana que no se pueda explicar a alguien que quiera comprenderla, pero que quien la explica debe haberla comprendido antes. Y que pienso que, de alguna manera, cuando hablo de arquitectura también hablo de poesía. Al menos de lo que yo entiendo por poesía y por arquitectura.

La vida surge de la materia y todavía no se sabe hasta qué punto por azar o por necesidad. Pero lo que sí sabemos por experiencia directa es que la vida se da en un entorno hostil al cual ella responde, en un primer estadio, con la multiplicación de sus individuos a un ritmo superior al de su destrucción. El ser humano, la vida en su nivel de máxima complejidad, también ha hecho más compleja —y más efectiva— su respuesta a esa hostilidad. La cultura —y la poesía como parte de ella— es también esa respuesta al continuo ataque de la intemperie donde se desarrolla la vida. Pero hay una parte de la acción de la intemperie, de este frío o fuego universal en el que vivimos, que lo que intenta destruir o lesionar es el Ser, algo fundamental pero poseedor de una base material inexistente o, al menos, tan sutil para no habernos acercado ni remotamente a ella. Esta necesidad imperiosa y cotidiana de una protección más allá del hambre, el frío o las enfermedades suele quedar en manos de los planteamientos fundamentales: las ciencias puras, el arte, la literatura, la poesía y la filosofía. No importa que sean exactamente estas o que se añada alguna más. No es esta una precisión relevante aquí. Quiero ir a parar a que cuando decimos «cultura» es, en general, en estas cosas en las que pensamos, con la idea de englobar todo aquello que nos puede proporcionar un refugio inmaterial frente a las acciones, a veces también inmateriales pero terribles, que amenazan al Ser.

Pero la cultura es un asunto casi exclusivamente individual, su manejo colectivo solo puede afectar a aspectos importantes pero secundarios para el Ser amenazado, como escuelas, libros, etc.

El auge de una industria muy modesta hasta hace medio siglo pero hoy día preponderante, la industria del entretenimiento, ha sido un arma letal en manos de un poder económico y político cuya relación con la cultura es cada vez más débil. El entretenimiento, lo dice el propio término, persigue solo pequeños saltos en el tiempo en una situación lo más placentera posible pero inútil. Inútil en el sentido de que nada ha cambiado para la persona —ni para bien ni para mal— a su salida del proceso. Todo lo contrario a lo que ocurre después de leer un buen poema o escuchar una buena pieza de música, que el grado de orden interior, felicidad, consuelo o como quiera que lo llamemos, aumenta. Poco, muy poco si se quiere, pero aumenta. Y esta es la mínima repercusión favorable de la cultura. Muy importante a la larga. Hoy el entretenimiento intenta sustituir a la cultura. Pienso que el mayor de los errores que mi generación cometió, ocupada como estaba en resolver la peligrosa opción entre capitalismo y marxismo, fue la de no pensar en la relación del individuo con la cultura más allá de aquel horizonte perentorio de la igualdad de clases y de oportunidades de escuela, atención médica, etc. Dábamos por descontado que esta relación entre individuo y cultura no ofrecería en su día, más o menos resueltas las cuestiones de aquel horizonte, mayores dificultades.

A esto contribuía una visión histórica generalizada —y yo creo que bastante realista— del respeto que el proletariado con poco o nulo acceso a la cultura sentía por ella. Esta visión venía de lejos, desde los mismos orígenes de los movimientos revolucionarios. Venía desde lo que se llamó la cultura obrera, con sus visiones más o menos idealizadas, desde la «caseta i l’hortet» del catalanismo de Macià, o los ateneos obreros, hasta las visiones novelescas del trabajador con un libro en el bolsillo dentro de la fábrica o por la noche, leyendo a la luz de una vela en su pobre casa. O aquellos libros del Servei de Cultura al Front que leían los soldados en las trincheras de nuestra Guerra Civil. Nunca nos ocupamos en valorar cuánto había en todo esto de mera andadura en el camino del ascenso en la escala social que, con razón en aquellos tiempos, las clases más bajas identificaban con los títulos universitarios y, desde allí, con la cultura. Envidiábamos los recitales de Evtushenko en los estadios soviéticos, y no dudábamos de que la poesía estaba en la izquierda, entre otras cosas porque esto creían la mayor parte de los poetas, y como realmente había sucedido, por ejemplo, en aquella Guerra Civil nuestra.

La mezcla de certezas que no tenían otra base que la fugacidad de una ideología y su triunfalismo militante, que pretendía, ni más ni menos, que conocer de antemano la imparable marcha de la historia, llegó a oscurecer nuestro entorno intelectual y a muchas conciencias. El hecho es que acabó creándose una aceptación no formulada de que, al igual que el acceso de las masas a la igualdad social era algo a lo que el individuo no podía oponerse, de la misma manera, una vez alcanzado este estadio, se produciría el acceso natural de estas masas a la cultura. A este error es al que nos enfrentamos en nuestra madurez, cuando se puso de manifiesto que era mucho más fácil el acceso a la igualdad de oportunidades económicas que a las culturales. No he olvidado aquellos años sesenta y setenta, con la Escuela de Arquitectura en plena ebullición antifranquista. Mi clase de Cálculo de Estructuras la interrumpía a veces un joven activista, teóricamente próximo a mi manera de pensar, para proclamar que impartir una buena clase a los alumnos era trabajar a favor del dictador. El sentido común imperante en la votación en la que solían desembocar aquellas algaradas hizo que siempre fuese él solo quien abandonase el aula. Pero ya casi habíamos gastado el tiempo de clase para resolver la cuestión.

El razonamiento justificando la dificultad del acceso a la cultura es sencillo y se me hace difícil entender la magnitud de nuestro error al suponer lo contrario: el acceso a los bienes de consumo puede planearse utilizando toda la potencia tecnológica de nuestras sociedades, y hacer llegar estos bienes a la vez a millones de personas. Esto puede tener un grado, el que fuere, de dificultad, pero es que el verdadero acceso a la cultura no puede ser más que individual, persona a persona, y el grado de dificultad aumenta muchísimo al ser imposible planearlo masivamente. Cada uno de los alumnos de aquella aula ya estaba solo con su cálculo de estructuras y su poesía, y le resultaba extraño ligarlo a cualquier posibilidad de actuación comunitaria.

Al hablar de cultura he empleado el adjetivo verdadero, cuyo uso implica la posibilidad de falsedad. Y no hablo de falsificación en el sentido de falsificar un cuadro, no me refiero a repetir algo que ya existe, sino a escribir un poema que parezca un poema, pero que no es un poema, la más peligrosa de las falsificaciones porque está al alcance de muchas fortunas, no hay más que verlo. ¿Fácil de detectar? Depende de por quién, y esta es la cuestión de la cultura. Ser culto es reconocer un buen poema entre sucedáneos de poema, es reconocer la diferencia entre Lao Tse y un gurú de cantantes famosos, es distinguir entre Montaigne y un libro de autoayuda. Es saber distinguir la medicina del placebo. Y una vez rechazado lo que es falso, proceder a escoger lo que uno necesita en aquel momento entre lo verdadero a su alcance. La falsificación directa no tiene sentido más que en las artes plásticas, y no tiene importancia. ¿Qué más da estar mirando un Miró auténtico que una copia del gran falsificador que fue Ory? A él y a Orson Welles, que nos lo descubrió, les debemos una buena dosis de sentido común al enfrentarnos al arte como mercado.

La libertad de elección solo es posible desde la cultura, pero la cultura se adquiere de forma no solo individual sino solitaria. Bien es verdad que un primer estadio puede socializarse en la escuela, aunque seguramente ahí estaríamos hablando solo de conocimiento, que no es más que una pequeña parte, aunque básica y necesaria, de la cultura. Necesaria, pero no suficiente. La cultura es precisamente nuestra individualidad: la creamos, la perfeccionamos, la mantenemos. Ningún tonto bueno, como ya pensaba Sócrates. El cerebro humano tiene una potencia muy superior a la del animal, pero un cerebro humano sin cultura puede llegar a ser como una fiera siempre hambrienta de algo que no sabe qué es. Inteligencia a la vez que bondad implica siempre cultura, llenar de sentido lo que no parece tenerlo.

En el caso de la poesía, pienso que es fundamental reconocer este carácter individual y solitario de la penetración en su universo y facilitar solo un mínimo de indicaciones de qué puede encontrarse en ese universo y, por descontado, sin descender a los extenuantes detalles técnicos a los que a veces son sometidos los estudiantes. El joven debe saber que existe el arte y para qué sirve, pero nada puede sustituir el hecho de que el arte debe ser su personal descubrimiento.

Además, a mi entender, la diferencia estructural entre la poesía y la literatura es muy grande. El carácter abierto de un poema está más cerca de la música que de la poesía, y no me refiero a algo tan trivial como lo que se suele conocer como «la música del poema». En las novelas, tanto los personajes como su entorno han de quedar «suficientemente descritos» a un nivel distinto y superior a los de un poema. En cambio, la obligada libertad interpretativa del lector de poesía solo es comparable a la del intérprete musical, y el poeta está más cerca del compositor que del novelista.

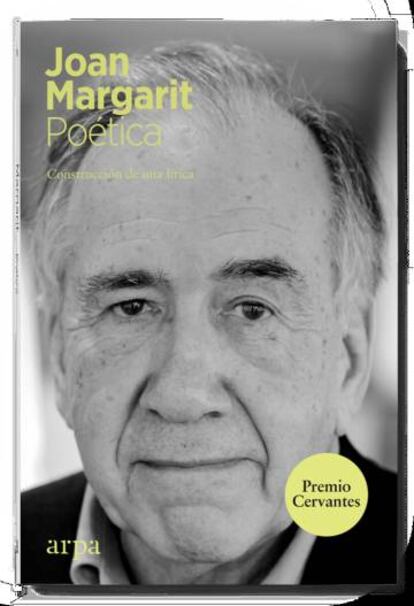

Consigue 'Poética'

Autor: Joan Margarit.

Editorial: Arpa, 2020.

Formato: 400 páginas. 21,90 euros.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.