La novela perdida

A Grossman solo le quedaban tres años de vida cuando le arrebataron ‘Vida y destino’. Murió creyendo que nadie la leería

Un hombre dedica los mejores años de su vida a escribir una novela inmensa en la que sabe que ha abarcado el mundo; y cuando por fin la termina y la revisa agotadoramente y perfila más aún a cada uno de sus innumerables personajes, cuando ya la ve existir en una montaña de páginas mecanografiadas, ordenada en varias carpetas, dispuesta para ir a la imprenta y cobrar así un grado todavía mayor de realidad, una presencia irreversible, en este momento, como en una pesadilla, la novela le es arrebatada, y desaparece sin rastro, sin que él sepa si está sepultada en el cajón fúnebre de un archivo o si la han quemado, o la han hecho pulpa en una de esas máquinas que sirven para picar los documentos peligrosos.

Un día de febrero de 1961, cuatro hombres de paisano, bien vestidos, inquietantes, corteses, llamaron a la puerta del apartamento de Moscú donde vivía Vasili Grossman, y le exigieron que les entregara cualquier copia que tuviera del manuscrito de su novela Vida y destino. Registraron la casa y se llevaron también todos los borradores que pudieron encontrar, y le pidieron que se fuera con ellos. Tenían mucha información sobre la novela. En el apartamento había micrófonos que registraban todas las conversaciones y el teléfono estaba intervenido. Cuando vio que se lo llevaban, su mujer temió que fueran a encarcelarlo. No era la primera vez que asistía a una situación así. En 1937, esa mujer, Olga Guber, había visto cómo otros hombres de uniforme detenían a su primer marido, que ya no volvió nunca. Los policías de paisano no se llevaron a Grossman para interrogarlo, sino para que los ayudara a encontrar otras copias de la novela, alguna de ellas en la oficina de la mecanógrafa que la había pasado a limpio. Confiscaron las hojas de papel de calco que habían usado, y hasta la cinta empapada en tinta de la máquina.

Dos horas después de ver cómo se lo llevaban, Olga Guber oyó abrirse la puerta y vio entrar a Grossman, muy pálido, como envejecido de golpe en ese tiempo tan breve, como un fantasma que volvía. A los policías del KGB y a los dirigente máximos del Partido Comunista de la Unión Soviética que les dictaron las órdenes no les bastaba con prohibir la publicación de una novela. Querían borrarla del mundo, que no quedara ni un indicio de ella, ni un borrador, ni una frase aislada sobre una hoja de papel de calco. Hasta no hace tantos años, antes de que se generalizaran las fotocopiadoras, un documento manuscrito o mecanografiado era algo muy frágil, porque copiarlo resultaba una tarea larga y laboriosa. En la Unión Soviética un texto escrito a mano o a máquina podía traer consigo la prisión o la muerte de alguien y también podía ser destruido por los censores con la seguridad de que no dejaría rastro. Nadiezhda Mandelstam conservaba en la memoria los poemas de su marido para asegurarles la única forma de supervivencia posible. Hasta decirlos en voz alta ante alguien podía ser un peligro mortal.

Pero las novelas no se pueden aprender de memoria. Vasili Grossman había empezado a escribir la suya a finales de los años cuarenta, según se asentaban en el recuerdo las experiencias del asedio y la batalla de Stalingrado, y de la guerra entera, a la que había asistido en primera línea en su condición de corresponsal. En la novela contaba todo lo que había visto, y también mucho más, porque los materiales que le habían servido para sus crónicas ahora los transformaba la imaginación, y a su condición de testigo del horror se superponía la hondura del sufrimiento personal. El testigo había visto con sus propios ojos, en todo el frente del Este, en las ruinas del gueto de Varsovia, las pruebas de la bestialidad exterminadora de los nazis. Pero entre los millones de víctimas sin nombre había estado la propia madre de Grossman, asesinada junto a la mayor parte de los judíos de su ciudad natal, Berdichev, en Ucrania. Revivir en la imaginación lo que él no había podido ver, lo que nadie había vuelto para contar, los últimos minutos de su madre en una cámara de gas, era una potestad que solo la novela le concedía a Vasili Grossman: la posibilidad de contar lo que no se ha vivido y seguir diciendo la verdad.

Era la convicción de estar diciendo la verdad lo que sostenía a Grossman durante la escritura de la novela, y lo que le permitió mantenerse digno y obstinado cuando los burócratas y los rufianes ideológicos del Partido Comunista se conjuraron contra él para impedirle que la publicara y al mismo tiempo exigirle que diera muestras de arrepentimiento, que se rebajara a pedir perdón. Lo acusaban de difamar a la Unión Soviética. Decían que si la novela se publicaba sería más dañina todavía que Doctor Zhivago. Un custodio de la ortodoxia del partido, Suslov, le auguró que esa novela solo podía ser leída cuando pasaran 250 años. Las vidas humanas son muy cortas. A la de Grossman solo le quedaban tres años cuando Vida y destino le fue arrebatada. Él murió creyendo que había desaparecido. Esa tristeza lo convertía a él mismo casi en un muerto en vida. Tanto trabajo para nada.

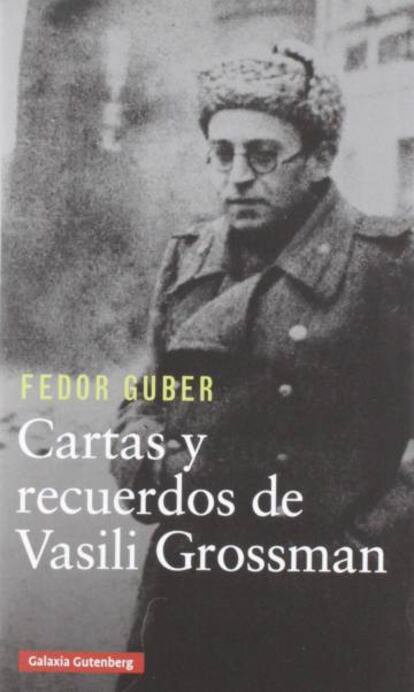

Ahora sabemos mejor cómo fue aquel tiempo porque lo ha contado Fedor Guber, hijo de Olga y del primer marido ejecutado en 1937, hijo adoptivo de Vasili Grossman, que al adoptarlo de niño lo había salvado de un porvenir de desamparo en orfanatos inhumanos. A partir de cartas, de recuerdos personales, de documentos diversos, incluidos informes de la policía secreta, Fedor Guber ha elaborado una biografía de Vasili Grossman, más valiosa todavía porque viene prologada por el inolvidable Tzvetan Todorov. Sobrecoge asistir, tan de lejos, a tanto sufrimiento, a una pasión tan generosa por disfrutar a pesar de todo de la vida y de la literatura, a esa fragilidad de los seres humanos arrastrados por todas las desgracias de la guerra y de la tiranía. Toda la máquina ingente del poder soviético no bastó para destruir las dos únicas copias que quedaron de esa novela mecanografiada y guardada en unas carpetas. Pero la justicia poética no es justicia. Vasili Grossman murió temiendo que su novela no llegaría nunca a ser leída por nadie. Miro su cara grande y sus ojos tristes detrás de las gafas redondas, en las fotos del libro de Guber, y me gustaría hacerle saber que no escribió en vano.

Cartas y recuerdos de Vasili Grossman. Fedor Guber. Traducción de Jorge Ferrer. Edición de Tzvetan Todorov. Galaxia Gutenberg, 2019. 400 páginas. 24 euros.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.