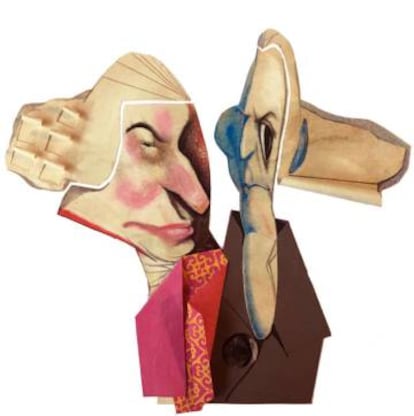

El fantasma de la identidad

Un ensayo reconstruye la apasionante relación filosófica entre David Hume y Adam Smith

El mito de la identidad, ahora que nuestras identidades nacionales andan tan revueltas, ha vertebrado la historia del pensamiento europeo. La identidad es el sustento de toda lógica y la posibilidad misma de lo racional. Sin identidad estaríamos perdidos, viviríamos en un caos informe, difuminados en el abismo del paisaje. Pero hubo un ciudadano de Edimburgo, perspicaz y con un gran sentido del humor, que se atrevió a cuestionarla. Huyendo del nido presbiteriano, abandonó pronto la universidad y se refugió en Francia. Mediante el esfuerzo autodidacta, elaboró una nueva ciencia de lo humano, una ciencia basada en las emociones. El joven Hume redujo drásticamente el papel de la razón en la vida humana (esa que depende tanto de la identidad) y lo equilibró con los hábitos, las pasiones y la imaginación. Una revolución sólo al alcance de alguien muy audaz e independiente. La nueva moral, que fascinó a Kant y lo despertó del sueño dogmático, no emanaba de una fuente trascendente, sino de los sentimientos humanos más comunes. Apreciamos la entrega, la generosidad y la alegría porque son útiles y agradables. El único objeto de la moral es mejorar la vida y todo ello no guarda relación con los designios divinos. Hume se atrevió a sustituir el catecismo por Cicerón y, de hecho, fue el autor de la primera edición de Inteligencia emocional. Pero su libro no fue un best seller, sino que “salió muerto de las imprentas”. No despertó siquiera la indignación entre los fanáticos (que tanto apetecía). Tras ese fracaso, pasará el resto de su vida corrigiendo y enmendando aquel libro de juventud que hoy se considera su obra capital.

Hume no sólo puso en duda la existencia del mundo externo más allá de la percepción, sino que cuestionó, siguiendo a Berkeley, la posibilidad misma de la abstracción (supuestamente general, empíricamente particular). Su argumento venía a decir: cada uno se representa el infinito o el cero (por citar dos de las abstracciones más comunes) a su manera. Dentro de esa crítica general de la identidad (ídolo de todas las abstracciones), cuestionó también la identidad personal, el mito del “yo”, de un modo casi budista. Y no lo hizo señalando la dificultad de establecer los contornos del individuo, continuamente atravesados por la respiración, la mirada, el alimento, el habla o la música (que lo proyectan y confunden con el entorno), lo hizo desde el enfoque más elemental de la sensación. El argumento parece sacado de un manual de meditación: “Siempre que penetro más íntimamente en lo que llamo mí mismo tropiezo con una u otra percepción particular, sea de calor o de frío, de luz o de sombra, de amor o de odio, de dolor o placer”. No es posible encontrar ese yo sin toparse con una percepción, para ello hay que crearlo, y de eso se ocupa la imaginación. De hecho, ese supuesto yo ni siquiera es continuo, con el sueño profundo desaparece. Lo que llamamos identidad personal no es sino un haz o colección de percepciones (véase a este respecto la divertidísima nadería de la personalidad de Borges). Y lo mismo puede decirse de la identidad de las naciones. Respecto al nacionalismo, Hume mantendrá una postura irónica: es la imaginación la que nos lleva a atribuir identidad a algo, de ahí que individualismos y nacionalismos sean tan sentimentales. Y sin embargo, hay ciudadanos sujetos al fisco y naciones sujetas a tratados internacionales que las vinculan mutuamente (ser nación no es un asunto propio, sino ajeno, de reconocimiento). Tanto la luz del individuo como la de la nación es luz reflejada. Y ese reconocimiento del otro es el tema de fondo de El infiel y el profesor, un minucioso recuento de la amistad entre dos grandes de la Ilustración escocesa: Adam Smith y David Hume.

La amistad, ese espejo donde cabe toda la sencillez de la vida y donde puede reconocerse una extrañeza compartida, desde Sócrates y Buda, ha sido el aliento de la filosofía. Entre sus episodios memorables encontramos la ascendencia de Sócrates sobre Platón, la complicidad de Montaigne y La Boétie, el mecenazgo de Jelles con Spinoza, la amistad fraternal entre Emerson y Thoreau, la estudiantil entre Nietzsche y Rodhe, la polémica entre Chesterton y Shaw. Hume y Smith se suman a esa cita. Ambos compartieron una misma plataforma desde la que pensar, un trampolín que estaba ya un tanto desvencijado. La Escocia del XVIII, pobre y atrasada, no sólo perseguía a las brujas, sino que una blasfemia podía significar la horca. En ese ambiente avinagrado e intolerante, dominado por el espíritu de la persecución, obsesionado con la predestinación y la mortificación, surgieron estos dos genios del pensamiento moral y económico. Los dos fueron solteros empedernidos. Por sus circunstancias vitales, Smith tuvo que ser más circunspecto (ocupaba un cargo en una universidad dominada por el clero), mientras que Hume fue rechazado en las dos cátedras que solicitó (por “incapaz de instruir a los jóvenes”). Smith escribió el libro más influyente de la historia del pensamiento liberal, La riqueza de las naciones, una defensa del comercio libre y una crítica de los aranceles (Margaret Thatcher lo llevaba siempre en su bolso). Cuando abandono la cátedra, ironías de la historia, ocupó un puesto de agente de aduanas y pasó el resto de su vida cobrando aranceles.

Uno revolucionó la moral dejando aparte la religión por primera vez. El otro escribió el libro más influyente del pensamiento liberal

El escepticismo se asociaba en aquella época al nihilismo y la insensibilidad. Pero para Hume era el mejor modo de estar en paz con uno mismo. La humildad intelectual permitía hacerse preguntas y era eficaz para combatir el dogmatismo. A diferencia de Smith, Hume nunca tuvo una profesión estable con la que financiar su vocación. Ejerció de preceptor de un noble enajenado, de bibliotecario, de secretario en una expedición militar y de miembro del servicio diplomático. Esa independencia de las cátedras le permitiría, como a Spinoza, pensar en libertad y convertirse en uno de los filósofos más importantes de Occidente.

Al final del libro, Rasmussen se detiene en el affaire que rodeó la publicación póstuma de los Diálogos sobre la religión natural, la obra más ambiciosa de Hume. La religión fue una de sus grandes preocupaciones y, en cierto sentido, todo lo que escribía tenía que ver con ella. El volumen suponía su aportación definitiva sobre el tema. Hume no simpatizaba con el clero, pero, a diferencia de sus amigos los philosophes, nunca fue un ateo militante. Su crítica de las creencias religiosas, enmascarada por el humo de los diálogos, era sutil y profunda. Nadie en su época creía que se podía ser íntegro sin tener fe, y que un escéptico declarado fuera un modelo de sabiduría y virtud constituía un escándalo. Cuando en la primavera de 1775 la salud de Hume empezó a empeorar, todo el mundo quería saber si mantendría su escepticismo hasta el final. El relato de lo que fueron sus últimos días es impactante. El filósofo demostró que la moral no requería de consuelos extraterrenales y se mostró alegre y calmado, sin esperanzas o miedos injustificados. Una actitud que confirmaría Adam Smith en la conmovedora Carta a Strahan, con la que se cierra el libro y el círculo de la amistad. “Estoy muriendo tan rápido como desearían mis enemigos, si es que los tengo”, le dijo Hume a su médico, “y con tanta serenidad y alegría como podrían desearme mis mejores amigos”.

‘El infiel y el profesor. David Hume y Adam Smith, la amistad que forjó el pensamiento moderno’. Dennis C. Rasmussen. Traducción de Àlex Guàrdia. Arpa, 2018. 382 páginas. 21,90 euros.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.