Atrápame si puedes

Precursor de la estética de lo abyecto, Bruce Conner rechazó el éxito comercial de su arte-basura. El Reina Sofía le dedica su primera gran retrospectiva

Es probable que el público europeo no esté muy familiarizado con la obra de Bruce Conner, a fin de cuentas, no era más que un artista genuinamente americano, una mezcla de Jackson Pollock y Joseph Cornell. Tanto es así que si metiéramos en una centrifugadora un cuadro de goteo y una caja-poema saldría un conner. Sus relicarios parecen altares de una virgen punk hechos con plásticos, trozos de muñecas, espejos, puntillas, postales, crucifijos. Los objetos más inmundos o macabros aparecen intrigantemente amortajados bajo medias de nailon como marañas de pigmento. Son el sello de un artista a quien se le atribuyen las primeras composiciones con objetos derivados del ready-made. En 1959, Conner creó su assemblage más deliberadamente repulsivo, CHILD, una escultura móvil que le sirvió de estandarte en una manifestación en defensa de un recluso del corredor de la muerte que acabaría gaseado en una cámara de San Quintín 12 años después.

Esta obra, patética y horripilante, se ha incluido con carácter estelar en la primera gran retrospectiva que le dedica el Centro Reina Sofía. Cualquier descripción sobre ella se queda corta. Probemos: un hombre modelado en cera rosa y negra, mutilado y anudado en contraposto, está atado en una trona; su boca emite el último signo de alienación pesimista a la que ha quedado reducido el ser humano.

El arquitecto Philip Johnson compró la obra nada más verla y la donó al MOMA de Nueva York. No era para tenerla en casa.

Nacido en Kansas en 1933 y fallecido a los 74 años, Conner fue un realista y un activista sincero, el Courbet de lo que luego se etiquetó como “arte abyecto”. Dejó el Medio Oeste para afincarse en San Francisco, donde creía que sería más fácil obtener una exención para librarse del Ejército. Allí además podía tener una visión más periférica de lo que se estaba cociendo en la incipiente sociedad del espectáculo, en un momento en que se inauguraba un nuevo academicismo pictórico a base de rayas, retículas y signos cotidianos sobre el bastidor (Ad Reinhardt, Agnes Martin, Robert Ryman, Jasper Johns).

Su escapismo le llevó a asumir, e incluso a buscar, el fracaso de su arte con una naturalidad asombrosa. Si veía que su trabajo triunfaba, lo abandonaba para reaparecer con otro de estilo diferente. A menudo cambiaba su rúbrica: unas veces firmaba como Anonymus, otras con obra del difunto B.C. o simplemente dejaba su huella dactilar. También se retrataba a sí mismo como un ángel, con sus auras. Nada siniestro: creía en la transmigración de las almas y en la reencarnación.

Su escapismo le llevó a buscar el fracaso de su arte con naturalidad. Si veía que triunfaba, lo abandonaba

Aprendió muy pronto la lección de Duchamp por la que ningún artista determina su obra, sino que son el espectador y los artistas que le siguen quienes la interpretan, la resitúan a posteriori y de ese modo también la transmiten. Uno de sus grandes logros fue elevar la apuesta inicial del expresionismo abstracto solo para cambiar el juego. En la ruleta ya no habría más pigmentos, sino manchas de rotulador, nailon, imágenes desechadas, caos. A su lado, el arte actual más irreverente parece monjil y mentiroso. Conner traicionó aún más las imágenes al insinuar que una obra es una cosa y su contraria. Salvó de la quema la pintura arrancándola de su positivismo (el “lo que se ve es lo que se ve” de su contemporáneo Frank Stella) y de la ironía magritteana (“Ceci n’ est pas une pipe”). Para él, las imágenes eran siempre lúcidas y permeables.

Se regodeaba en los opuestos y jugaba a tensar genuinamente la música trash y el sonido ínfimo de los instrumentos chinos. Llegó a pintar sobre la piel de una cría de elefante para el Guateque de Peter Sellers y a organizar una exposición de collages en la que el artista era Dennis Hopper (1971-1973). Nunca se dejó atrapar por etiquetas; todo en él era pos, retro o neo. Pero nunca fue un neoyorquino. Sentía que debía estar alejado del cotarro comercial, un motivo por el que su obra nunca fuera capitular, como la de Robert Rauschenberg o Jasper Johns. En 1964 abandonó los assemblages cuando todo el mundo quería tener uno con su firma. Su último ejemplar tiene un título provocador, Looking Glass (espejo).

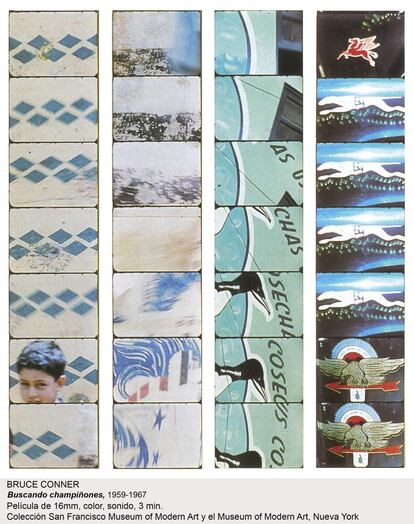

Todo lo que de subversivo e inefable había en su obra lo trasladó al cine. Expresó su modernidad en el uso que hacía de las imágenes, mucho más elegantes y minimalistas que sus escabrosas esculturas. Sus películas, realizadas a base de found-footages, tienen una velocidad atronadora y anticipan la estética del videoclip. Conner usaba la pantalla como si fuera un bastidor: un espacio entrópico en constante transformación, un lugar de recepción de signos y juegos de lenguaje que el espectador debía rearticular.

El Reina Sofía ha reunido una decena de sus mejores filmes, analógicos y digitales, entre los que destacan la última de las ocho versiones de Report (donde “cose” diferentes secuencias televisadas del asesinato de Kennedy) y la que realizó con imágenes desclasificadas de las pruebas nucleares norteamericanas en el atolón Bikini, un champiñón fálico en perpetua erección y que Stan Brakhage llegó a calificar de “obra maestra”.

Conner manejaba los formatos de forma parecida. Sus pinturas-acontecimiento eran abstractas y representacionales a la vez; su cine, una escultura; su poesía, un campo de batalla y un autoanálisis. El resultado no era ni siquiera una imagen, más bien un tableau modificado por el tiempo y sus amigos, los ácaros.

Siempre estuvo en contra de comercializar su arte basura —al contrario de los nouveaux réalistes franceses— y de que las paredes de los museos acabaran desactivando sus obras. En el Reina Sofía se exhiben como seguramente le habría gustado, teatralizadas (el museo debía ser “un mandala abierto a los acontecimientos”). No olvidemos que Conner adoptó múltiples identidades, pero la que siempre mantuvo oculta era la del “loco protegido”, el artista antiheroico que se esforzaba en representar experiencias que el gran arte había dejado atrás.

En una entrevista de 1987, cuando ya era un artista de culto, comparó el misticismo y sus experiencias con el “peyote”, con “un ascensor transparente que sube muy alto y uno está dentro, y no quiere salir”. En el Reina Sofía pasa algo parecido, sus dos cabinas gemelas se enfilan por un diafragma de hormigón que divide dos mundos separados: afuera está la vida, en el interior el caos dormido.

Es todo cierto. Bruce Conner. MNCARS. Santa Isabel, Madrid. Hasta el 22 de mayo. Exposición realizada con el MOMA de Nueva York y el SF Museum of Modern Art.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.