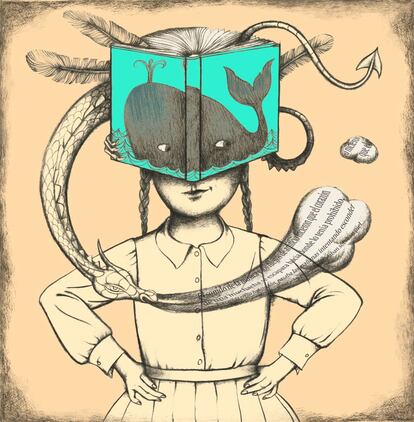

Aquellas primeras lecturas

Un profesor, don Pedro; la rivalidad intelectual con un amigo, José Félix... El autor de 'Patria' rememora su hechizo con la literatura y el principal poso que le dejó ese largo proceso: el aprendizaje de la paciencia

De vez en cuando, le preguntan al escritor por sus lecturas tempranas, en concreto por las que él considera que acaso le hayan dejado una huella más honda en su manera actual de entender y practicar la literatura. Se lo pregunta una periodista durante una ronda de promoción, con la pequeña grabadora depositada encima de la mesa, entre las tazas de café. O quizá un lector desconocido, aprovechando que las redes sociales permiten una línea de comunicación directa entre los aficionados a los libros y quienes los escriben.

Para salir del paso, el escritor, que no quiere mostrarse descortés, le pide a su memoria que le sople rápidamente unos cuantos títulos. La memoria resuelve como de costumbre no complicarse la vida y se limita a despachar el encargo hurgando en el cajón que le queda más a mano, el de sus preferencias. ¿Qué ocurre? Pues que le hace creer una vez más al escritor que los libros de antaño que con mayor vigor modelaron su personalidad fueron los que más gusto le produjeron. El escritor, después, cuando se ha quedado solo, cree que esto no siempre es así; que quizá, salvo excepciones, rara vez es así.

Sucede que uno tiende a pensar, con no muy buen tino, que la experiencia lectora consiste en una acción llevada a cabo a espaldas de los hechos generales de la vida; acción que, además de requerir un grado considerable de soledad, depende o surge en exclusiva del contenido de lo que se lee. Esta creencia nos induce a incurrir en errores de apreciación; en el peor de los casos, a cometer un fraude. Y así, alguna vez, mientras lo entrevistaban, el escritor se oyó citar a tres o cuatro clásicos de la literatura universal como muestra de autores que lo habían influido. ¡Qué más quisiera! Ahora, acogiéndose a la cautela, prefiere precisar que las obras y los escritores por él mencionados no son sino aquellos de los cuales le agradaría haber obtenido algún tipo de provecho, consciente como es de que no existe un instrumento que pueda medir tal cosa.

Al escritor se le figura un hecho de no pequeña relevancia para su formación intelectual el descubrimiento de la experiencia poética en los albores de la pubertad. En honor a la precisión, sabe que convendría no confundir la idea del descubrimiento con la de una iluminación súbita, pues no hubo milagro ni siquiera en su versión más humilde: el golpe de azar.

El escritor piensa que se trató más bien de una larga secuencia formativa cuyo comienzo acaso se remonte a las canciones que le cantaba su madre siendo él un bebé. A dichas canciones se sumaron después acertijos, consejas, coplas y otras golosinas verbales capaces de incentivar en la mente infantil una disposición placentera hacia los colores, las formas, los aromas, los sonidos…

En los borrosos recuerdos del escritor (¡ha pasado tanto tiempo!), un poema breve, incluido en un libro de texto y acompañado del dibujo de un hombre a caballo, se perfila como el principal desencadenante de su experiencia poética. No es el único, pero sí el elegido al cabo de las décadas por su memoria. En el aburrimiento de las clases, durante las ásperas lecciones de aritmética, sobre todo en las horas soñolientas del comienzo de la tarde, el futuro escritor posa una y otra vez la mirada furtiva en la Canción del jinete, de un tal Federico García Lorca. Córdoba, lejana y sola. Algo tenían aquellas palabras memorizadas sin esfuerzo, algo misterioso o intenso que atraía de continuo la atención del colegial y golpeaba con fuerza su conciencia. Aún no se ha convertido en lector asiduo. Tal cosa sucederá más tarde, cuando cambie de colegio; pero ya ha catado esa sustancia comúnmente llamada poesía, adherida a un modo determinado de articular el lenguaje al cual no tardará en hacerse adicto.

Se creó una competencia entre los alumnos, ya fuera por la cantidad de obras leídas, ya fuera por su grosor

El escritor se acuerda con agrado de un profesor de su siguiente colegio. Este hombre, don Pedro para más señas, trataba de los libros con entusiasmo. Y era aquel entusiasmo, asociado a un gozo que se manifestaba con intensidad en las facciones del docente, lo que el colegial ambicionaba para sí, incluso al precio de tener que dedicar sus horas libres a una actividad aislante como es la lectura. El escritor está convencido de que la búsqueda de tan singular hechizo, renovado de cuando en cuando ante ciertas obras, es uno de los hechos más determinantes de su vida, hasta el extremo de que, aunque él no es crítico, en ocasiones redacta y publica recensiones sin más propósito que compartir sus alegrías de lector con otras personas.

Don Pedro acostumbraba iniciar sus clases de Historia de la Literatura leyendo unos pasajes de Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. Así de simple, sin que lo leído en voz alta tuviera relación alguna con la lección de la jornada. Frente a él, una treintena de chavales silvestres, con las caras granujientas y los zapatos embarrados, armaba bulla. ¿Por qué insiste?, se preguntaba para sí el futuro escritor. ¿No se da cuenta de que el libro es un tostón y los alumnos andan a lo suyo? Pero don Pedro, impertérrito, perseveraba en su rito diario. Con el tiempo, la repetición creó un hábito de escucha en los alumnos. Y con el hábito llegaron, si no el interés, al menos el respeto y el silencio.

El viejo profesor usaba de otra estratagema pedagógica. Participaba a los alumnos sus propias lecturas por la vía de resumir el argumento de las sucesivas historias. No infrecuentemente los resúmenes contenían un punto de jugosa picardía. Don Pedro dejaba los finales en el aire a fin de espolear la curiosidad de los chavales y prestaba libros. El futuro escritor recuerda haber leído en préstamo una novela de Miguel Delibes y alguna otra, ¿cuál?, ni idea, de Ramón J. Sender.

En el curso siguiente, previo al ingreso en la universidad, fue colocada una estantería cerca de la puerta del aula, adosada a la pared del pasillo. En las baldas se alineaban libros tanto para lectores jóvenes como para adultos. Vargas Llosa andaba por allí. Y Juan Rulfo, nombre hasta la fecha nunca oído. Y algo de Baroja. Y los clásicos de siempre. Y Salgari. Y Horacio Quiroga. Y publicaciones ilustradas de fauna, antiguo Egipto y temas por el estilo.

El futuro escritor comprobó que este y el otro compañero se detenían ante la biblioteca de 40 o 50 volúmenes; que incluso, después de ojear alguno, se lo llevaban para leerlo en su casa. Puede que otro día los oyera expresar sus impresiones de la lectura. De nuevo el hechizo, la seducción emanada de una historia, los frutos deleitosos de la inventiva humana. Poco a poco se estableció una especie de competencia entre los alumnos, ya fuera por la cantidad de obras leídas, ya por su grosor. Daba prestigio haber podido con un tocho de 600 páginas o con todos los títulos de una fila. Durante un tiempo, la creciente afición a leer del futuro escritor se fundamentó en la rivalidad sostenida con José Félix, su mejor amigo. La lectura, sí, imponía la reclusión en silencio; pero aquel era un estado preparatorio para el encuentro posterior en que acontecían el intercambio de experiencias, la complicidad en los gustos compartidos y el debate.

Don Pedro dejaba los finales en el aire a fin de espolear la curiosidad de los chavales y prestaba libros

Ya la periodista, terminada su tarea, se ha marchado y, con ella, el fotógrafo que la acompañaba. El escritor ha decidido retirarse un rato a su habitación del hotel antes de partir hacia la emisora de radio donde concederá la siguiente entrevista. En el ascensor le ha venido de golpe la respuesta adecuada a la pregunta sobre el influjo de sus primeras lecturas. Lo tienta apretar el botón de parada, volver a la planta baja y tratar de alcanzar a la periodista en la calle para decirle que ahora lo ha visto claro, que el poso mayor que le dejaron aquellas lejanas lecturas de adolescencia fue el aprendizaje de la paciencia. El cual, a su vez, aveza a los hombres al disciplinado arte de hacer productiva y gustosa la lentitud, antesala de la serenidad, que, como dijo no se sabe quién y, si no, lo dice el escritor, es premio del hombre sabio. El escritor lamenta que no se le haya ocurrido esto antes.

Días más tarde, de vuelta en casa, ha buscado los libros con los que empezó a formar su biblioteca. Hojea el Quijote, leído como deber escolar, sin entenderlo ni disfrutarlo, a la edad de 12 años. Abre las Rimas de Bécquer y halla en una de ellas un verso, ¿por qué razón?, subrayado. Y entre las páginas de Miguel Strogoff, dos sellos con la efigie de Franco. Y en el Viaje a la Alcarria, una lista de vocabulario: levantisco, rostral, signatario, renuente. Palabras que conferían al escritor, antes de serlo, en el trato con sus compañeros, un sutil poder. Palabras que no eran sólo palabras, sino munición de la sensibilidad y del intelecto para toda la vida.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.