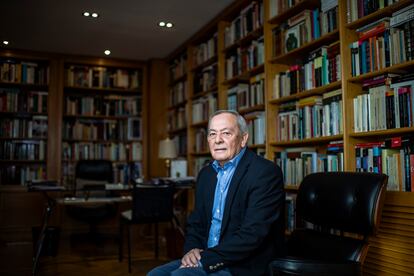

Tras el telón del primer Gobierno de Felipe González: “Hubo que gestionar las contradicciones”

Ocho ministros del Gabinete con el que el PSOE asumió el poder hace ahora cuatro décadas ‘regresan’ a 1982 para recordar los retos y obstáculos de aquel momento

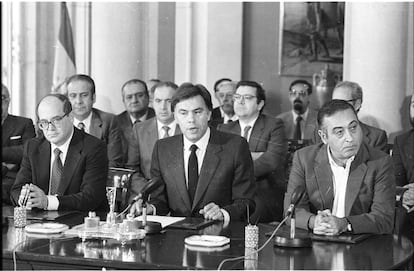

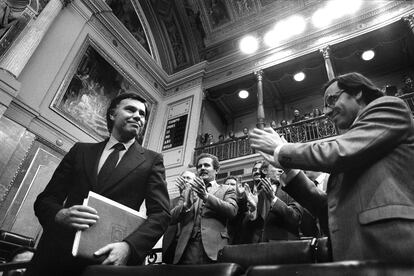

Quince ministros —todos hombres— formaron el primer Gobierno socialista tras la histórica victoria del 28 de octubre de 1982. Junto al presidente, Felipe González, y el vicepresidente, Alfonso Guerra, constituyeron el 3 de diciembre de aquel año el Gabinete que pondría en marcha las reformas legislativas en varios frentes que articularon la España inmediatamente posterior a la Transición. Cuatro de esos 15 ministros ya han fallecido; uno de ellos, Ernest Lluch, asesinado por ETA en 2000. EL PAÍS ha hablado con ocho miembros de aquel primer Gobierno del 82 para intentar reconstruir a través de sus testimonios el escenario que se encontraron —político, económico, social— y el que contribuyeron a levantar en los años siguientes. Hubo que lidiar con el monstruo etarra, la reconversión industrial, la entrada en la UE (y en la OTAN), el divorcio con los sindicatos... y hasta una polémica y delicadísima restauración de Las Meninas que, de haber salido mal, podría haber eclipsado todo lo demás. Hubo esperanza, dudas, errores, renuncias clamorosas y sonadas alegrías. Esta es su memoria.

El aterrizaje. “No piséis muchos callos”

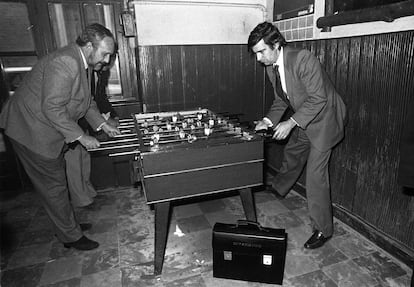

Lo primero que acordaron —instrucción de Alfonso Guerra mediante— fue que, al hablar entre ellos en las reuniones, se darían unos a otros el tratamiento de autoridad. “Así como ‘dice el ministro’ o ‘de acuerdo con el presidente’... y cosas por el estilo”, explica Carlos Solchaga, que tenía 38 años cuando fue nombrado ministro de Industria y Energía (en 1985 pasaría a ocupar la cartera de Economía y Hacienda). “Aunque suene banal, no dejaba de tener cierta importancia el considerarnos a nosotros como ministros de España en una labor fundamental, al margen de como un grupo de amigos”. Porque eso es lo que era la mayoría de ellos: amigos, compañeros de universidad o de militancia y de pronto aterrizados en el palacio de La Moncloa para gobernar el país. “Nos sentábamos allí, en la sala del Consejo de Ministros, tentándonos la ropa, como diciendo ‘somos nosotros los que estamos aquí”.

Lo segundo fue dejar las cosas claras, prosigue Solchaga: “Aquí en el Consejo no vamos a votar’, nos dijo Felipe. ‘Aquí en el Consejo vamos a debatir, todo el tiempo que sea necesario. Y si no hemos resuelto un tema, porque no veo yo que hay suficiente consenso en un día, lo aplazamos al siguiente Consejo. Pero, eso sí, una vez que yo vea que está el debate agotado, yo tomaré la decisión, y aquí a todo el mundo le toca respaldarla y punto”. En sus memorias, Guerra dejó escrito lo mismo, aunque atribuyéndose la autoría: “Aquí no se vota”, sostuvo que les dijo a los ministros. “Cada uno expresa su parecer, y si este es variopinto, corresponde al presidente del Gobierno la decisión última. Él es quien está investido por la representación de la soberanía popular”. Fuese uno u otro, Solchaga sostiene que en los 11 años que él estuvo en el Gabinete esa regla no cambió.

González les dijo más cosas. Javier Moscoso, designado ministro de la Presidencia también frisando ya la cuarentena, constató de inmediato que el presidente quería avanzar con cautela. De ahí su invocación inicial: “No piséis demasiados callos”. Reforma, no ruptura. Cambio, no convulsión. La situación del país no permitía, resume Moscoso, ir tan deprisa como algunos de los ministros hubieran querido. Y a la petición de no pisar callos se sumaba otra, también habitual en González cuando los asuntos se superponían en la mesa del Consejo de Ministros: “Eso, para más adelante”.

Joaquín Almunia, que tenía 34 años, una hija de tres y un bebé en camino, recuerda esos primeros años como “trabajar, trabajar y trabajar: mañana, tarde y noche”. “Fumábamos como carreteros. Se fumaba en el Consejo de Ministros, se fumaba antes y se fumaba después”. Enrique Barón (Transportes, Turismo y Comunicaciones), cuando años más tarde dejó el Gobierno, se llevó de recuerdo de La Moncloa un cenicero. Después de cada reunión salían a tomar un pincho de tortilla a una salita aneja y ahí ya hablaban más relajadamente o proseguían la discusión pero ya “diciendo algún taco”. “Es que éramos amigos”, cuenta Almunia. “Hablábamos todos, salvo algún ministro, Fernando Morán, por ejemplo, que no era de nuestra quinta. Era una persona peculiar, inteligente, culto, muy divertido. Bueno, cuando quería; no siempre era divertido”. El flamante ministro de Trabajo y Seguridad Social dio un bote en su sillón el primer día, cuando “de repente se abrió la puerta y entró un militar”. Era el ayudante militar del presidente del Gobierno, una figura que entonces aún existía. “Y luego el ministro de Economía y Hacienda, Miguel Boyer, nos dijo: ‘Bueno, la primera decisión que tenemos que adoptar es devaluar la peseta y descongelar los topes que hay en los precios de la energía, porque están creando una distorsión tremenda’. Y esas fueron las primeras decisiones que tomamos: subir la gasolina, devaluar la peseta. ¡Qué alegría!”

La ausencia total de mujeres en aquella sala no llamó la atención a casi nadie durante años. “Días antes le pregunté a Felipe: ‘Oye, ¿hay mujeres en el Gobierno? Y me contestó que no lo había conseguido”, cuenta Enrique Barón. “A posteriori, sí... pero la verdad es que en ese momento no lo pensamos”, asume José Barrionuevo, primer ministro del Interior. “Mi hija me ha puesto esta foto a parir 200 veces, [dice] que era un Gobierno de machistas... De verdad que no, pero la cosa era así”.

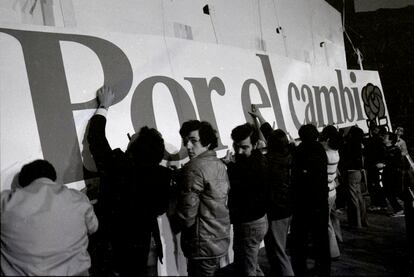

Por qué entonces sí se pudo y por qué ya nunca más

El PSOE logró en octubre de 1982 un total de 10.127.392 votos, el 48% de las papeletas válidas, y casi dobló en escaños a la siguiente fuerza política, Alianza Popular. Los ocho exministros coinciden, 40 años después, en que una victoria como aquella es impensable hoy en día. Ni para el PSOE ni seguramente para nadie. Casi todos confiaban en ganar esos comicios, pero ninguno vislumbró unos números tan abultados —”Alfonso Guerra dirá que él sí lo sabía antes, pero ni siquiera él”, bromea Almunia—. ¿Cómo explicar aquel triunfo? Barón, con 38 años entonces, apunta incluso al factor “irracional, de sentimiento”, en un momento único y en un clima peculiar, entre los coletazos de acontecimientos tan distintos como un intento de golpe de Estado y el Mundial de Fútbol, y a pocos días de recibir al Papa Juan Pablo II con una misa por todo lo alto en el madrileño paseo de la Castellana. Pero señala también el elemento político. “Hubo dos corrimientos de tierra: nosotros ganamos muchos votos y UCD y el PCE se hundieron. Las fundaciones, los institutos de estudio europeos nos decían: ‘Aquí la salida será como en Francia e Italia, será una derecha y el Partido Comunista’. Y no fue así. Ese es el momento en el que históricamente el pueblo español decide dar un paso adelante”.

Javier Moscoso interpreta que la gente “quería votar una opción distinta de las anteriores, porque daba la impresión de que todo lo que había pasado desde la muerte de Franco era como provisional, que la democracia vendría cuando hubiese un gobierno de izquierdas”. Y añade: “Y hubo otro factor que impulsó a mucha gente a votar, que era Europa. Estábamos los españoles un poco cansados de ser distintos, queríamos ser europeos y sabíamos que con un Gobierno de Felipe González iríamos pronto a Europa”. A ese factor europeo apunta también Tomás de la Quadra-Salcedo, primer ministro de Administración Territorial, que señala igualmente —todos los hacen— cuánto ayudó al PSOE la “descomposición de UCD”, su desgaste, en medio de luchas intestinas, después de gestionar una dificilísima Transición.

Almunia cree que, cuatro décadas después, el bipartidismo no ha muerto del todo y que nadie puede descartar de plano una mayoría absoluta, pero sí asume que la “autonomía” total que buscó y logró el PSOE en 1982 “ya no es viable”: hay muchos más partidos con capacidad de influencia, un puzzle más complicado de cuadrar, y hay, de hecho, un Gobierno de coalición por primera vez desde la II República. ¿Cómo habría sido gobernar España en 1982 con 120 diputados? “Imposible. No se podía gobernar España entonces con 120 diputados. La UCD tuvo 168 y no pudo. Mientras que ahora fíjate, hay en España una coalición muy complicada con dos partidos que no tienen apoyos suficientes, pero al final se están haciendo muchas cosas”. Esa es la primera diferencia fundamental que ven los exministros entre el Ejecutivo de Felipe González y el de Pedro Sánchez: la menor libertad de movimientos.

“El multipartidismo obliga a hacer una serie de equilibrios y concesiones que son difíciles a veces de entender. Yo creo que no se han hecho [en el actual Gobierno] concesiones sustanciales, aunque hay algunas que a la gente le inquietan”, dice De la Quadra-Salcedo, sin especificar. “Pero el proyecto sigue siendo el mismo: tener en cuenta a los desfavorecidos, a las clases medias y medias altas”. Narcís Serra, que fue con 39 años el primer ministro de Defensa del Gabinete, considera que, una vez que en España se cubrieron los objetivos más “claros”, los de la Transición, el entusiasmo electoral cayó necesariamente. “Ahora sí hay problemas obvios, pero no hay políticas que puedan convencer a grandes mayorías”, opina.

“Hay una clara continuidad [entre los Gobiernos de González, Zapatero y Sánchez]: la defensa de la solidaridad y del Estado de bienestar”, dice Barón. Sánchez es “un socialdemócrata”, remarca Moscoso. “Probablemente, su imagen es de algo más a la izquierda, por contagio con sus compañeros de Gabinete. Pero es imagen, no realidad”, afirma. Así que continuidad con Sánchez y, antes, con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011). Pero también diferencias.

“Pues sí, las hay”, zanja Solchaga. El “respeto” que sentía González por los problemas de política internacional y económica se perdió después, sostiene; aunque, “a cambio”, Zapatero abordó asuntos que en los años ochenta “no parecían lo más importante: los problemas de género, los homosexuales, el tema feminista”. La opinión del exministro sobre los actuales compañeros de viaje “antisistema” del presidente no es la mejor, pero concede: “Sánchez lo ha hecho bastante bien. Ha vivido situaciones que a cualquier otro Gobierno se lo habrían llevado por delante. Es absolutamente sorprendente cómo ha conseguido, pese a las diversas crisis de convivencia, sobrevivir”. En todo caso, concluye Solchaga, hay algo claro: “El papel omnipresente que tiene Pedro Sánchez al frente del Gobierno y del partido... ni en los mejores momentos del carismático Felipe González llegó a verse”. “González quería que el protagonista fuera el ministro del ramo en cada cuestión. Solo salía, y a mí me pasó varias veces, para decir ‘yo respaldo a este ministro al que le están pidiendo la dimisión’. Pero la reconversión industrial la defendía yo, o las políticas fiscales, o la creación de Argentaria”, sostiene. “Eso empezó a desaparecer con Zapatero, que pensaba que el único agente político era él, y ha llegado al extremo con Sánchez. ¿Qué quiero decir? Hombre, yo creo que es muy valioso que el presidente del Gobierno se presente en la isla de La Palma cuando ha habido una erupción del volcán. Pero que vaya 12 veces es sorprendente, ¿no? O que el presidente del Gobierno llame al Parlamento para decidir que va a comunicar una cosa que está a nivel de una dirección general... España no es una república presidencialista. El Gobierno es un órgano colegiado y hay que tratar de respetar las áreas de autonomía”.

Las dos almas

En aquel primer Gabinete de 1982 estaba Guerra y estaba Boyer. Aparentemente, dos polos, si no opuestos, sí difíciles de conciliar. ¿Eran reales esas dos supuestas almas, o el PSOE en el Gobierno siempre fue esa mezcla? “Sí, sí, se veían, digamos, los recelos”, dice Solchaga. De la Quadra, que en 1982, con 36 años, era de los más jóvenes del grupo, relata: “Yo llevaba en el PSOE solo desde el año 76 y percibía que había distintas posiciones. Pero no, no vi lo que luego pareció que era como más radical. Felipe González demostraba claramente el apoyo a la línea económica. Boyer podía dar tranquilidad a los mercados, pero era un hombre inequívocamente socialdemócrata. Podía parecer más liberal, pero tenía el apoyo del presidente, lo que no quita que se vivieran algunos momentos... no diría yo de tensión sino de discrepancia, especialmente con Guerra. Pero no percibí que hubiese en ningún momento una ruptura”.

“Los partidos socialistas europeos importantes en Francia, en Alemania, en los países nórdicos, habían evolucionado hacia posiciones socialdemócratas. Y esa fue la evolución que tuvo el PSOE en España”, resume Moscoso. “Seguimos llamándonos Partido Socialista Obrero Español, pero yo creo que es un partido socialdemócrata. La democracia era incompatible con un socialismo marxista. Y nosotros éramos demócratas”.

Los desafíos del 82

“Felipe ha dicho que no se sentía asustado, aunque sí abrumado. Bueno, quizá él no pero una parte importante de los que componían su primer Consejo de Ministros sí estábamos bastante asustados. Y teníamos razones”, cuenta Solchaga. “Esta era la situación: había que devaluar mucho la peseta, teníamos que subir los precios de los carburantes, los dos grupos industriales privados más importantes estaban quebrados: Rumasa y Explosivos Riotinto. Menos de dos años antes hubo un golpe de Estado y unos días antes de formar el Gobierno tuvimos otra intentona, finalmente frustrada. ETA seguía asesinando de manera constante. Nada era fácil. Y había recelos. Teníamos que convencer a todos, dentro y fuera, de que los socialistas éramos capaces de gobernar ese momento. Ponerse a gobernar ahí era realmente un ejercicio de voluntad política. Y así, así empezamos...”.

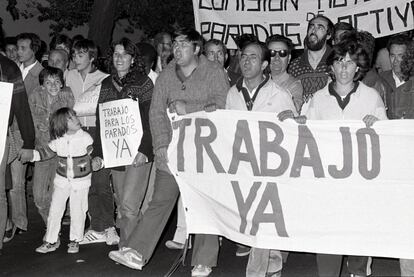

“Cuando llegué tenía la mesa llena de problemas”, prosigue Almunia. “El paro registrado llevaba meses aumentando a un ritmo de 100.000 parados más cada mes. El empleo se destruía como si fuese agua que se escapa por el agujero del lavabo. Porque había una crisis industrial derivada de la industria vieja que habíamos heredado del franquismo y que no se había reestructurado. Había inmigrantes que volvían de Alemania o de Francia y que venían aquí a buscar trabajo, pero era muy difícil encontrarlo. Se estaba empezando a producir la incorporación de la mujer al mercado de trabajo... En fin, era una tormenta perfecta. Había que arreglarlo, pero no había instrumentos para poderlo arreglar”.

González había acordado con Narcís Serra que este siguiera siendo alcalde de Barcelona, pero la intentona golpista del 27-O, víspera de los comicios, cambió los planes. “Quería en Defensa a alguien que hubiera mandado aunque fuese una alcaldía. Y acepté”, cuenta Serra. La misión encomendada fue clara: “Que no haya más golpes mientras estemos gobernando”. La amenaza no desapareció, sin embargo, hasta pasados unos años: en 1985 aún hubo un intento de atentado contra el Rey en A Coruña, organizado por militares y civiles de ultraderecha.

Pronto, admiten varios exministros, se dieron cuenta de que tenían que aparcar algunos ideales de su no tan lejano pasado juvenil; “gestionar las contradicciones” y bajar a lo concreto, dice De la Quadra-Salcedo: “La economía, el orden público, la compra de aviones de combate cuando veníamos del pacifismo de la guerra de Vietnam...”. “El reto importante”, en todo caso, “era que había que entrar en Europa”. Sin descuidar asuntos como la reforma militar, que tenía que hacerla Narcís Serra, “un catalán que no había hecho la mili”, subraya Moscoso. “Serra tuvo una mano izquierda con el Ejército... Fue prodigioso”. A Barrionuevo, en la reunión en la que le ofreció el cargo, González le pidió garantizar la seguridad ciudadana. “La Segunda República fracasó en parte porque perdió la calle, por la inseguridad. Nos comprometimos ambos a que eso no volvería a pasar, que esta segunda experiencia democrática tenía que ser definitiva”, explica el extitular del Interior, que contaba entonces 40 años.

El zarpazo constante de ETA opacaba el conflicto territorial, en ese momento aún “de menor relieve”, según Solchaga: “El PNV trataba de evitar el radicalismo para no confundirse con ETA; CiU trataba de evitar el radicalismo porque no estaba persuadido de tener el respaldo social suficiente”, resume. Almunia remarca que había que “completar el desarrollo autonómico”, pero intentando “que el Estado de las autonomías fuese manejable, que pudiese funcionar de manera eficaz, sin fuerzas centrífugas que pusiesen en riesgo el proyecto común”.

De la Quadra-Salcedo era el responsable de esa cartera territorial, y concluye que “el sistema autonómico ha funcionado razonablemente bien en medio de las imperfecciones”. “Es, como diría Churchill de la democracia, el peor de los sistemas con excepción de todos los demás. Ha ayudado a vertebrar más este país”.

Moscoso recuerda la continua espada de Damocles del no de Boyer cada vez que había que pedir dinero para algo. Una vez le llamó muy contento para contarle que había llegado a un acuerdo con los sindicatos de la función pública para aplicar una subida salarial de apenas un 1%. “Que era una subida ridícula, ¿no? Pues me respondió: ‘No hay ni una peseta’. Y colgó”. De la necesidad hubo que hacer virtud: “Pensando en algo que ofrecer [a los sindicatos] se me ocurrió el tema de los días de vacaciones, los famosos moscosos. Les dije: ‘Mirad, la subida salarial es para un año; esto que os propongo, no’. Y ahí están aún hoy los moscosos, ahí están”.

Para Barón, una de las decisiones más duras fue afrontar la modernización de la red ferroviaria —que implicó cerrar 2.000 kilómetros de líneas de ferrocarril “de un sistema decimonónico”—, antes de dar un fuerte impulso a los Cercanías y sentar las bases de la futura red de alta velocidad. Y hubo políticas aparentemente menos grandiosas, pero que “servían a la gente”: la creación del código postal o el cambio de logo para fomentar el turismo marca España. “Ya se había muerto Picasso, y Dalí estaba muy grave, pero conseguimos que Miró nos diera el sol de España”, reivindica.

Sobre la mesa del 82 había también un frente caliente: el de las relaciones internacionales: con Europa, con América Latina, con EE UU. El ministro de Exteriores en ese momento era Morán, pero Javier Solana (que asumiría la cartera 10 años después) ya recibió entonces el encargo de González para mover algunos hilos desde su discreta posición de ministro de Cultura. En enero de 1983 se fue en secreto a Cuba a entrevistarse con Fidel Castro; una visita que acabaría filtrándose: “Me costó un pequeño percance con Morán, lógicamente, pero se arregló enseguida”. En paralelo, el objetivo era “tener una buena relación con EE UU”. “Fue difícil, porque no estábamos en la OTAN, queríamos que las bases [militares estadounidenses en España] salieran, algunas por lo menos, teníamos a priori una cierta tensión. Pero creo que los Estados Unidos se quedaron muy sorprendidos de ver que esa España democrática que salía tenía a personas de una cierta solidez, gente responsable”, dice. Él acababa de entrar en la cuarentena.

Los traumas: la reconversión industrial, la OTAN, el choque con los sindicatos

“Lo más duro fue el terrorismo, pero la reconversión fue muy dura también, porque era poner a gente en la calle”, sentencia Solana cuando se le pide identificar la cruz de aquellos primeros años. “Ahora la UE te permite hacer ERE, pero entonces no había recursos para eso”, dice. La reconversión industrial, que implicó recortes y cierres en el ámbito de la siderurgia, la construcción naval y los aceros especiales, provocó el despido de miles de personas y arrojó pronto, en distintos puntos de España, la imagen de un sector de los trabajadores en llamas contra el Gobierno socialista. “La reconversión fue dura. No fue brutal, como se ha dicho, pero fue dura”, afirma Solchaga, ministro del ramo. “Había que transformar la industria básica española. El punto de vista del presidente era en favor del realismo: bueno, pues si hay que hacerlo, hay que hacerlo”.

Almunia certifica: “Tuvimos las primeras tensiones en los años 83, 84, 85. Había que tomar medidas muy duras que afectaban a muchos trabajadores de empresas que no tenían ya ninguna viabilidad de futuro. Y aquello supuso un choque con parte de la gente que nos había votado y que eran nuestros apoyos sociales, con los sindicatos, con los trabajadores”. Y no era el único frente económico que se abría. Entre los larguísimos Consejos de Ministros de aquel primer año todos recuerdan el que en febrero de 1983 aprobó la intervención de Rumasa, el conglomerado de empresas y bancos de la familia Ruiz-Mateos, que llegó a durar, dicen, “12 o 15 horas”. Una expropiación que no dio lugar a otras pero que en aquel momento supuso un terremoto político y económico.

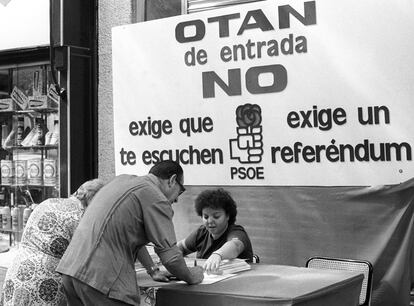

Pero si hubo un punto de inflexión entre la previa campaña electoral y la realidad del ejercicio del Gobierno fue el cambio de posición del PSOE sobre la entrada de España en la OTAN. Solchaga lo explica así: “Sabíamos que la esperanza de que este país se homologara totalmente con el entorno era la entrada en la UE. Instalar a España dentro de la UE era condición sine qua non. Fue ahí cuando se planteó quizá el mayor problema del Gobierno desde el punto de vista del ser o no ser, que fue la permanencia en la OTAN. Ahora caben más fórmulas para estar dentro de la UE, pero en aquella época habría sido un caso muy raro: España como único país de la UE que no era de la OTAN. El Gobierno tuvo que afrontarlo, y particularmente Felipe González. Fue quizá la mayor piedra de toque”.

“La decisión se tomó el primer viernes [primera reunión del Gobierno] porque la semana siguiente ya había [reunión del] Consejo Atlántico, y Fernando Morán [ministro de Exteriores] tenía que saber a qué atenerse”, rememora Narcís Serra. “[Se acordó] no retirarnos de la OTAN, congelar la integración, que nadie sabía demasiado bien lo que quería decir, pero era [darnos tiempo] para encontrar puentes y transitar de un no a un sí [a la OTAN]”. Se pasó así de un referéndum para salir de la OTAN —el que había pedido el PSOE en campaña— a otro para quedarse. “El objetivo prioritario era entrar en Europa, a ese objetivo teníamos que sacrificar otros. Obligamos a los españoles a ser más sensatos que nosotros al redactar el programa electoral”, argumenta el exministro de Defensa.

“Lo pasamos regular, lo pasamos regular...”, dice Javier Moscoso, que cree que González actuó con un “profundo sentido del honor”. “En la campaña había dicho ‘de entrada, no’. Y había cambiado de criterio, así que decidió someterlo a referéndum. Recuerdo aquella noche, en La Moncloa, esperando los resultados. Estábamos nerviosos”. “Había que hacerlo y costó mucho trabajo a nivel del partido, pero se hizo”, abunda Solana. “Yo entonces era portavoz del Gobierno, me tocó buena parte de esa campaña y creo que la gente lo entendió… Me acuerdo que yo acompañaba a Felipe a los spots de televisión [pidiendo el sí en el referéndum] y el último me pareció extraordinariamente contundente, preguntando: ¿Quién va gestionar el no? Fue un final casi dramático. No fue lo más brillante que hicimos, pero sí fue muy brillante ganarlo”.

Solchaga cree que el “deterioro” que sufrió el Gobierno con el episodio del referéndum de la OTAN fue el inicio de una serie de desencantos que desembocaría, ya en el segundo mandato de González, en la gran huelga general de 1988. “Todo fue sumando, digamos. Por un lado, la insatisfacción de los sindicatos, pero particularmente de UGT. La visión que tenía UGT de lo que debía hacer un partido socialista en el Gobierno y la que tenía González... Este sentimiento un poco de la pérdida de gracia”.

La de 1988, “convocada por CC OO y UGT, y casi me atrevo a decir que por la CEOE del entonces presidente Cuevas, fue una huelga general de verdad”, señala Almunia. “No se movía nadie. Estaban las calles totalmente vacías, como si fueran las dos de la madrugada, pero a las 12 de la mañana. El país parado. Y aquello tuvo sus consecuencias. Pero eso ya le correspondió afrontarlo al Gobierno del después de las elecciones del 89″.

Hubo también, en aquel primer mandato del 82, momentos críticos que se resolvieron felizmente. Uno de ellos tuvo como escenario el Museo del Prado en 1984. “Las Meninas estaban sucias y había que limpiarlas”, cuenta Solana. “Yo era el ministro y dije que sí, pero había que buscar a la persona mejor preparada para hacerlo. Y entonces buscamos y el más capacitado estaba en el Metropolitan de Nueva York. Era un inglés y hubo resistencia en algunos conservadores de El Prado. Entonces es cuando hablo con Felipe y me dice: ‘Tú eres el responsable. Solo te quiero advertir de que, si nos cargamos Las Meninas, no es que nos vayamos del Gobierno, es que nos vamos para siempre’. Pero salió muy bien. No permití que nadie viera Las Meninas limpias hasta que encontré a dos personas que las habían visto antes [del franquismo]: Alberti, que conocía el cuadro perfectamente, y Buero Vallejo. Les dejé solos y salieron llorando: ‘Los colores, se ve todo, es una maravilla, gracias’. Y ya me quedé tranquilo”.

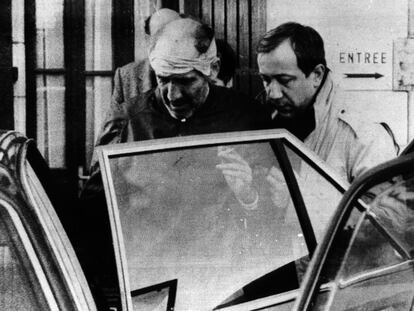

ETA y la guerra sucia contra ETA

ETA mató a 40 personas en 1982 y asesinaría a otras 41 el año siguiente, el primero de mandato del Gobierno de Felipe González. “Aquel primer año fue horrible”, dice Barrionuevo. “Hubo veces en que fui a un atentado y estando allí cometían otro, el mismo día. Me ofende que digan que se enterraba clandestinamente a los muertos. Yo fui a todos los funerales, llevaba una banda de música e iba a poner flores al sitio donde lo habían asesinado, hasta que los servicios de seguridad me advirtieron de lo peligroso que era actuar siempre igual. La compañera de un policía me dijo que quien tenía que estar dentro del ataúd era yo. Lo comprendo”. “El Gobierno tuvo que dedicar muchos esfuerzos a la política contra el terrorismo”, abunda Solchaga. “Tuvo que buscar una nueva relación con Francia, que acabara con lo que hasta entonces era un escándalo, que es que Francia de verdad era el santuario del terrorismo”.

En noviembre, pocos días después de la victoria electoral pero antes de que el Gobierno tomara posesión, fue asesinado en Madrid el general Víctor Lago Román, jefe de la División Acorazada Brunete. “ETA creyó que era el momento de golpear al Ejército para provocar una reacción en cadena. Yo tuve dificultades para impedir que el Ejército interviniera en la lucha contra ETA”, rememora Narcís Serra. Y añade: “La cantidad de asesinatos [de militares] era enorme. [Los militares] querían [intervenir]. Pero yo consideraba imprescindible que el Ejército no se mezclara en la lucha contra ETA, que lo consideráramos un tema policial y de información, no de uso de militares. Si [los etarras] luchaban contra el Ejército español [eso podía interpretarse como que] tenían razón en que no eran terroristas sino que estaban en lucha contra España. Me costó reuniones difíciles”.

En el camino de esa lucha para doblegar a ETA, el Estado acabó albergando en su seno la guerra sucia contra ETA. Barrionuevo y su número dos, Rafael Vera, fueron condenados por el Tribunal Supremo en 1998 a 10 años de cárcel por autorizar en diciembre de 1983 el secuestro de Segundo Marey, a quien agentes de policía, confundiéndolo con un etarra, detuvieron ilegalmente en su domicilio y mantuvieron oculto en una cabaña durante 10 días. Cuatro décadas después, el entonces ministro del Interior sigue negando que ordenara ese secuestro —la primera acción atribuida a los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL)—, aunque no considera que la guerra sucia fuera contraproducente. “Ellos [los franceses] habían dicho que era mentira que los etarras estuvieran en el País Vasco francés. Los atentados en Francia [contra etarras], no todos acertados, muchos desacertados, ponen de manifiesto que sí que estaban en Francia”, dice Barrionuevo, que pasó tres meses y medio en prisión antes de ser indultado por el Ejecutivo del PP.

“Sin ninguna duda, ese fue uno de los graves problemas del Gobierno: la política, digamos, policial contra ETA. No la política en general contra ETA, pero sí, digamos, los aspectos represivos en la lucha contra ETA, donde evidentemente algunos se pasaron de la raya”, afirma Solchaga, que niega en todo caso la implicación del Gobierno en su conjunto. Según él, la lucha antiterrorista era “uno de esos temas delicados que solamente cuando había una cosa muy importante se traía a colación al Consejo de Ministros”. “Lo normal era que esto lo llevara muy bien el ministro del Interior por su cuenta y, naturalmente, diera cuenta al presidente. Es un tema que no estaba abierto al debate”, insiste. Lo mismo subraya Tomás de la Quadra-Salcedo: él afirma que no quiere señalar absolutamente a nadie pero sí remarcar que aquello “no fue un error del Gobierno”. “No fue una estrategia del Gobierno, ni mucho menos”.

Un balance

“El primer Gobierno yo creo que fue el mejor”, afirma Almunia. “La tarea colectiva, empezando por el presidente y siguiendo por el último ministro. Se produjo un cambio impresionante. Luego ese impulso siguió en los siguientes gobiernos. Pero la energía, la capacidad de tomar decisiones sobre políticas sobre las que habíamos estado debatiendo mucho antes de llegar al Gobierno... Eso produjo un resultado que creo que es inigualable. Entre otras cosas, porque el momento histórico del 82 y de los años precedentes de la Transición no se va a volver a repetir”. Solchaga subraya tres aciertos “estratégicos”: “Sentar las bases de un primer desarrollo del Estado de bienestar; encajar a España en el concierto de las naciones, abrirla al mundo, que los españoles perdieran en gran medida su viejo complejo de inferioridad; y los avances en educación”.

De la Quadra-Salcedo defiende, como éxito número uno, la incorporación a la UE; también la lucha contra el terrorismo —“cambió completamente la actitud que algunos países próximos tenían con respecto al tema”, dice, en aparente alusión a Francia— y el desarrollo de la educación y la sanidad universal. Enrique Barón concluye que aquel Ejecutivo estuvo “a la altura de las expectativas”. “Ya estando fuera de la política, hace poco, durante una revisión médica en el centro de salud, la enfermera me miró y me dijo: ‘Pero usted ha sido ministro’. Y yo le respondí: ‘Sí. Y he sobrevivido”.

Ministros del primer Gobierno del PSOE, hoy: