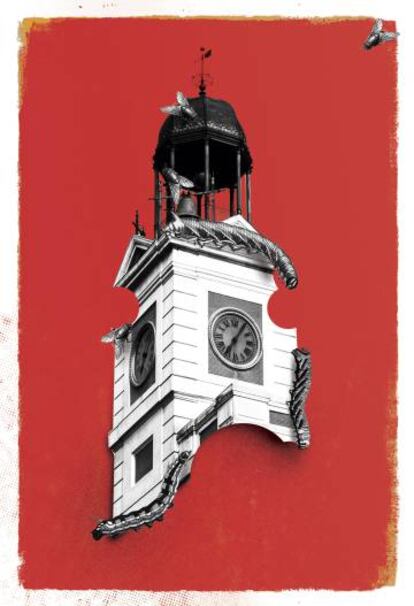

Algo huele a podrido en la Puerta del Sol

Con su decidido españolismo, Esperanza Aguirre hizo de la Comunidad de Madrid un baluarte contra los nacionalistas y se erigió en contrapeso de los Gobiernos socialistas en La Moncloa. Su herencia sigue viva

Unos cuantos procesos judiciales llevan camino de demostrar que la Comunidad de Madrid estuvo gobernada, durante años, por un puñado de filibusteros. Ignacio González, vicepresidente desde 2003 y presidente entre 2012 y 2015, es el centro de la Operación Lezo, que analiza el desfalco del Canal de Isabel II. Se llama así porque Blas de Lezo defendió en el siglo XVIII Cartagena de Indias, donde se vio a González cargado con bultos sospechosos, tal vez regalos de sus cómplices. Francisco Granados, consejero de Presidencia de 2004 a 2011, da su nombre al caso Púnica (en latín, el granado es punica granatum), sobre una trama que cobraba comisiones a empresas por contratos de la Administración. Ambos fueron acusados de organización criminal y pasaron una temporada en la cárcel, a la espera de otros acontecimientos. Junto a ellos hay decenas de personas investigadas por corrupción, la mayoría cargos municipales y autonómicos. Algo huele a podrido en la Puerta del Sol, sede de la Comunidad.

Aparte de los ingeniosos apodos que identifican estos procedimientos, las peripecias de semejantes personalidades incluyen otras curiosidades de tebeo, como el espionaje mutuo o el hallazgo de billetes en casa de los suegros de Granados. Pero los dos comparten otro rasgo fundamental: gestionaban el Partido Popular de Madrid, del que fueron secretarios generales, bajo el liderazgo de Esperanza Aguirre, cuando —hay ya pocas dudas— la financiación irregular era la norma. La misma llegada de Aguirre a la presidencia de la Comunidad en 2003 salió de otra escena digna de un vodevil, aún sin aclarar, cuando dos parlamentarios no aparecieron en el pleno de investidura, lo cual abortó una coalición de izquierdas y permitió nuevas elecciones que devolvieron la mayoría a los populares. De ese curioso modo, la derecha madrileña no perdió el control de la institución, que ejercía desde ocho años atrás. Aguirre se erigió en contrapeso de los Gobiernos nacionales socialistas, pudo competir con los sectores moderados de su partido y marcó el rumbo del poder regional hasta nuestros días.

La expresidenta popular conjugó el verbo privatizar, a menudo con prácticas turbias y nada thatcherianas

Esperanza Aguirre merece una buena biografía política. Porque, más allá de los puestos que ocupó (ministra de Educación, presidenta del Senado), disfrutó de una enorme popularidad y encabezó el ala liberal del Partido Popular, una organización heterogénea que abarcaba desde la extrema derecha posfranquista hasta el centro socialcristiano. De una simpatía desbordante, su desparpajo castizo y su acento sainetero, su afición al tuteo y al desplante, recuerdan el majismo aplebeyado del que presumía la nobleza española desde fines del Antiguo Régimen. Hija de la alta burguesía y aristócrata por familia y matrimonio, señora de un viejo palacete en el barrio de Malasaña, daba la impresión de tratar a sus colaboradores como al servicio de casa, un servicio que —como ella misma ha dicho— le salió rana. Pese a ser funcionaria, en sus actitudes se transparentaba, más que la vocación de atender a la ciudadanía, el sentido patrimonial de las élites acostumbradas a mandar durante generaciones.

Pero Aguirre no se conformó con el éxito profesional y con una carrera política al uso, quiso además impartir doctrina. Militó desde sus inicios en grupos liberales, luego integrados en el Partido Popular, y abogó por reducir el peso del Estado para liberar energías individuales. Conquistó con ello al escritor Mario Vargas Llosa, quien la definió como una Juana de Arco liberal capaz de soltar verdades a la cara de sus enemigos colectivistas. Encarnaba en realidad una pobre versión del liberalismo, centrada en lo económico y con escaso aprecio por algunos de sus principios básicos, como la tolerancia, la libertad de prensa y la igualdad ante la ley. No obstante, Aguirre decía enlazar con algunas tradiciones del Partido Conservador británico, la de Winston Churchill y sobre todo la de Margaret Thatcher, a cuyo entierro acudió. Su anglofilia le valió notables reconocimientos en Inglaterra, donde llegó a intervenir en el congreso de los tories para darles lecciones de buen hacer. No en vano la llamaban la Thatcher española.

El ideario de Aguirre, a pesar de las luchas faccionales internas, ha guiado la longeva gestión popular de la Comunidad de Madrid. Pero no para adoptar una visión churchilliana y compasiva, sino para conjugar el verbo privatizar, a menudo con prácticas turbias y nada thatcherianas. Su modelo sanitario ha recortado las prestaciones y ha alimentado los negocios paralelos, en una deriva que consiguió frenar la marea blanca de los hospitales. En educación, la presidenta menospreciaba a los profesores, a quienes acusó de trabajar pocas horas. Los colegios bilingües —un empeño aguirrista con resultados ambivalentes— han convivido con una apuesta decidida por la enseñanza concertada, fruto de la alianza entre los sedicentes liberales y los intereses de la Iglesia católica. Cuando Lucía Figar, consejera de Educación y discípula de Aguirre, prometió a Comunión y Liberación multiplicar sus escuelas, hacía explícita esa política. Para cerrar el círculo, parece que Granados percibía coimas al ceder terrenos a centros concertados.

Muchos madrileños parecen estar a gusto con la prosperidad, aunque crezca el descuido de lo público

A este cóctel ideológico y tentacular habría que añadir un decidido españolismo que ha hecho de la Comunidad un baluarte contra los nacionalistas catalanes y vascos. Aguirre promovió la celebración por todo lo alto del bicentenario del 2 de Mayo de 1808, exaltado como una manifestación inequívoca de patriotismo en defensa de la integridad de España. Tuvo gestos, eso sí, con la pluralidad cultural del país, como la promesa de abrir un colegio en lengua catalana. Antes de la fundación de Vox, Aguirre protegió a Santiago Abascal con un empleo de dudosa utilidad en la burocracia madrileña, y después no ha ocultado su afinidad con las posiciones nacionalistas y el programa económico neoliberal del partido derechista. En los últimos tiempos, la mayoría conservadora de la Asamblea de Madrid ha aprobado una proposición de Vox que exige la ilegalización de los partidos separatistas.

La herencia de Aguirre, que no tuvo más remedio que retirarse, sigue viva en la Puerta del Sol. Pese a los escándalos, el Partido Popular mantiene el poder en su feudo, ahora gracias a Ciudadanos, cuyo compromiso con medidas regeneradoras no les ha llevado a buscar otras posibilidades, y al apoyo externo de Vox. La izquierda, más dividida que nunca, se muestra incapaz de aprovechar sus oportunidades. Y de la cantera de Aguirre, cazatalentos de fama, ha surgido mientras tanto la nueva presidenta de la región, de méritos discutibles. Madrid se convierte así en un caso aparte, pues otras comunidades minadas por las corruptelas, como la Valenciana o Andalucía, han cambiado el color de sus Gobiernos. Salvando las distancias, algo solo comparable a la Cataluña dirigida por los pupilos de Jordi Pujol. El grueso de los madrileños parece a gusto con la evidente prosperidad, aunque crezcan las desigualdades y el descuido de lo público, y con los arrebatos españolistas de sus líderes. Como si los cambios sociales propiciados por el aguirrismo hubieran moldeado a la opinión a su imagen y semejanza. Así que, sin respuesta cívica a la vista, resulta fácil caer en el desánimo. La imputación en el caso Púnica de la lideresa, que hasta ahora se había librado de los tribunales, nos recuerda que al menos queda la justicia.

Javier Moreno Luzón es catedrático de Historia en la Universidad Complutense de Madrid.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.