Manfred Gnädinger, el último anacoreta ecologista que se paseaba en taparrabos por Galicia

Dieciséis años después de su muerte, el jardín-museo que montó en la playa de Camelle (A Coruña) sigue conservando su obra

Si en pleno 2018 a cualquiera de nosotros nos diera por salir a la calle en taparrabos y ponernos a pintar círculos en las rocas de la playa no tardaríamos ni 24 horas en acabar ingresados en una unidad psiquiátrica. Mientras los enfermeros nos ajustan la camisa de fuerza, cientos de organizaciones pedirían nuestra cabeza por atentar contra la naturaleza. Manfred Gnädinger, el último anacoreta, el hombre considerado hace 16 años como un icono del ecologismo, probablemente sería tachado hoy en día de terrorista ecológico: "No sólo pintaba las rocas. Construyó una choza en primerísima línea de costa e intervino el paisaje natural con cemento" clamarían sus detractores en las redes sociales.

Pero en el siglo XX las cosas se tomaban con mucha más calma. El romanticismo aún no era considerado una lacra y los excéntricos lo tenían un poco más fácil para vivir a su manera. Cuando Manfred llegó a Camelle en 1962 todavía no lucía la imagen de ecce homo con la que pasó a la posteridad. Llegó a la costa gallega, tras una larga travesía a pie a lo largo de España, luciendo como un joven dandi. Su hermano Ewald recuerda lo coqueto que era en su juventud, cuando vivía en Radolfzell am Bodensee, un pequeño pueblo al sur de Alemania: "Tenía que vestirse siempre muy moderno. La corbata y el pelo tenían que estar perfectos. Tenía abrigos extremadamente llamativos de color mostaza . ¡Estaba siempre delante del espejo!". Ambos pertenecían a una familia de ocho hermanos.

Su madre murió cuando eran pequeños y fue sustituida por una madrastra malvada, estilo cuento de hadas, a la que culpan de dilapidar la fortuna ganada gracias a la granja familiar. Ewald recuerda que todos los hermanos tenían que cortar leña y trabajar duro pero Manfred se escaqueaba siempre que podía. Prefería esconderse en el bosque y pasar el tiempo leyendo. Esta aversión al trabajo solía provocar tensiones con sus hermanos. En el colegio las cosas no le iban mejor. Era un niño tímido y solitario al que sus compañeros de clase insultaban y apodaban "El loco".

Se formó y trabajó como pastelero y cocinero pero ninguna de las dos profesiones le agradaban. También fue profesor de niños discapacitados. Ya entonces era extremadamente frugal y ahorrador. En los único en lo que no reparaba en gastos era en ropa y buenos relojes. Trabajaba durante periodos cortos de tiempo para financiarse sus viajes de mochilero por Europa. Antes de venir a España viajó por toda Italia con el objetivo de empaparse del mundo del arte. Su formación artística era totalmente autodidacta.

Dicen que decidió quedarse en Camelle, un pueblo costero de menos de 2000 habitantes, por su espectacular paisaje y por su gente. En los primeros años Manfred era tratado como un rey. Su hermano Ewald comenta que en sus cartas siempre resaltaba lo servicial que eran los vecinos. Le regalaban más pescado del que podía comer, le lavaban la ropa y estaban a su completa disposición para cualquier cosa que necesitase. Tuvo una gran amistad con una mujer de origen alemán, Eugenia Heim, que lo adoptó como un hijo. Incluso le cedió una casa para vivir, la mejor casa de Camelle según los vecinos, de forma gratuita. Fueron los días más felices de Manfred. Encontró en Eugenia la figura materna que le fue arrebatada en la infancia, podía dedicarse por completo al arte y empezaba a palpitarle el corazón por una profesora con la que mantenía largas conversaciones.

Pero como el propio Manfred solía decir, la vida es un círculo, un eterno retorno, y la desgracia no tardó en volver a golpearlo. En los 70 muere Eugenia Heim dejando al artista desolado. La familia de la fallecida le sugiere que empiece a buscar su propia casa y la profesora de la que estaba enamorado se casa con otro hombre. Devastado emocionalmente organiza una exposición en el interior de la casa de los Braña Heim que horroriza a todos los habitantes del pueblo, especialmente, a los propietarios. Todas las paredes estaban pintadas de negro, había cortinas de telaraña, fuentes hechas con piedras , árboles y todo tipo de ranas e insectos circulando libremente por las habitaciones. Nadie entiende como puede vivir en esas condiciones infrahumanas. La familia considera que ha ultrajado su confianza y lo expulsan definitivamente de la casa. Manfred reacciona con violencia, llega a amenazar a la familia con un hacha, pero finalmente se rinde y escapa rabioso al monte.

Creo que este súbito abrazo a la vida primigenia no surge de una iluminación sino de las más oscura de las desesperaciones. Igual que el abrazo demente de Nietzsche al caballo de Turín, tiene más que ver con el rechazo visceral a la propia condición humana que a un ejercicio de comunión con la naturaleza. Manfred jamás logró comprender la humanidad. En algunas entrevistas dice que preferiría ser un árbol o directamente no haber nacido. Uno de sus filósofos de cabecera era Schopenhauer. Pese a su curtido exoesqueleto de asceta místico en su interior siempre habitó un lastimoso pesimista.

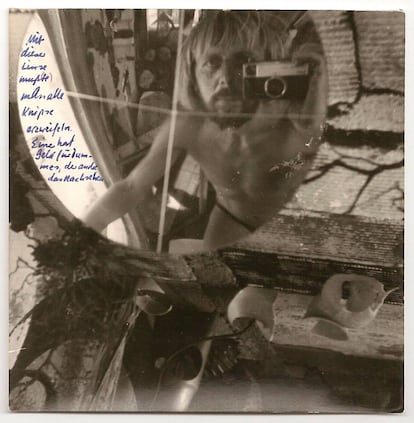

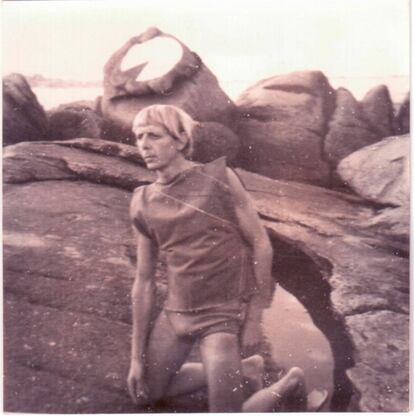

Se traslada a vivir a un pequeño terreno al lado del mar que un vecino le vende por un precio simbólico. También fueron los propios vecinos, bajo sus ordenes, los que construyeron la famosa barraca en la que pasó el resto de su vida. Todos los albañiles colaboraron de forma altruista. Se despoja poco a poco de la ropa, hasta hacer de un minúsculo taparrabos su uniforme diario. Tanto en verano como en invierno. Es necesario visitar su jardín-museo en persona. Notar la amenaza de las olas a escasos metros, sentir el viento salvaje zumbándote en los oídos y tropezar al intentar caminar entre las rocas para comprobar que la "ermita" de Man no tiene que ver con el lugar destinado al silencio monacal, paz y recogimiento que se le presupone a un anacoreta. No es el paraíso naíf que puede parecer en las fotos sino una inhumana máquina de martirio. Parece imposible que un hombre desnudo pueda sobrevivir más de una noche en un lugar con semejantes condiciones. Man estuvo treinta años allí metido, cargando rocas como un Atlas, buscándose a si mismo a través de la penitencia. Treinta años a lo largo de los cuales su piel se curtió como la de un rinoceronte a base de viento, sol y salitre. Se alimentaba de algas y pequeños moluscos. Nadaba como un pez y salía a correr todos los días. Sólo acudió una vez al médico. No cabe duda de que su obra maestra fue él mismo, la performance de una vida imposible. La gente iba a Camelle "a ver al alemán". Todo el resto: los crípticos aforismos estilo maestro de kung-fu, los tubos de plástico estirados como huesos, los cráneos de animales coloreados, los cantos rodados, los autorretratos, las libretas... a su lado, eran decoración y atrezzo.

Pero no podemos ignorar que tras toda esa aparente locura había también un método. Aún estando en taparrabos, Man jamás dejó de estar conectado con los círculos del arte. Pedía catálogos de exposiciones y estaba suscrito a revistas. Cobraba a todos los visitantes 100 pesetas, costumbre con la que llegó a ahorrar 120 000 euros para asegurar la continuidad del museo tras su muerte. Siempre hubo una clara autoconsciencia de trascendencia artística que lo diferencia de outsiders aparentemente similares como Josep Puijula "el tarzán de Algelaguer". De hecho, Man renegaba de la figura de Tarzán. Prefería considerarse un Robinson. No le faltaba razón. Tarzán era un hombre en feliz comunión con la naturaleza. Man, en cambio, era un naufrago en la isla de sí mismo. Su obra está mucho más cerca del malditismo narcisista de David Nebreda que del placer lúdico y salvaje de Puijula.

Es precisamente ese malditismo el que lo lo convierte en un personaje único. A diferencia de los grandes anacoretas de la historia, Man jamás encontró la iluminación. Todo lo contrario. Si nos fijamos en sus autorretratos y fotografías, a medida que pasan los años cada vez hay más dolor e incomprensión en su rostro. No daba respuestas a ninguno de sus visitantes. Al revés, les pedía que dibujaran en sus libretitas, quizás esperando que fueran ellos quienes le ayudaran a encontrar el sentido de su obra y su existencia. Tras treinta años de ascetismo lo único que encontró al final de su vida no fue la luz sino el fundido a negro del petróleo del Prestige. Dejó de comer y de tomar la medicación. Se dejó morir, cerrando el último círculo con brochazos de chapapote. Acabó el hombre, empezó la leyenda.

"Lo más importante es que cada uno viva como le parezca. Los tipos raros, como tipos raros. Vosotros, como sois vosotros." (Carta de Manfred Gnädinger a sus hermanos)

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.