DÍA 10

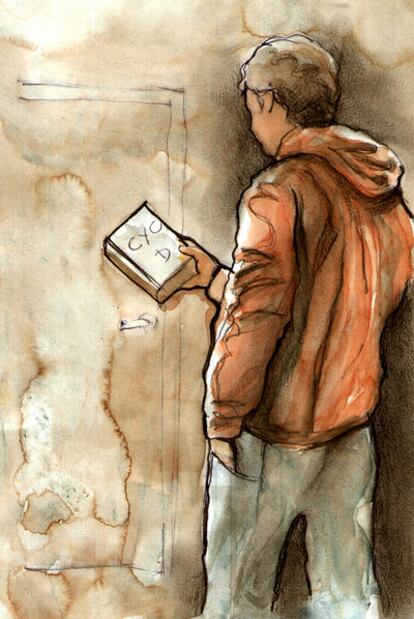

Cada uno tiene sus secretos". Significaba que no quería saber. O que quería saber y no saber al mismo tiempo. O que quería saber sin saber. O no saber sabiendo. Todas aquellas posibilidades atravesaron mi cabeza, todas ellas, todas, lo juro, pese a que no era un chico listo, no era un crío con esa capacidad de análisis, era más bien un poco tonto, tonto en el sentido de que carecía de algunos de los vínculos que unen a las personas con la realidad. No sé si se habían roto al dejar caer la canica sobre los coches o si había dejado caer la canica porque estaban rotos. Sospecho, puesto que me meaba en la cama, que había nacido así. Por eso, por miedo a delatarme, no me atrevía a leer El idiota ni Crimen y castigo. Sabía en qué lugar de la librería estaban colocados, porque decir papá era decir orden alfabético, y a veces los tomaba a escondidas y leía la solapa, o la contracubierta, y hasta averigüé que Dostoievski sufría epilepsia, uno de cuyos síntomas, por cierto, eran las crisis de ausencia. La vida era pura casualidad. Te encuentras una canica en el patio del colegio por la mañana y eres un asesino por la tarde. De modo que, si lo queríais saber, es cierto, yo soy ese que no ha leído a Dostoievski. Habrá otros, claro, muchos que no lo hayan leído, pero yo soy el único que en el acto de no leerlo, increíblemente, lo leí. Por explicarme, sería un caso semejante al de aquel que no habiendo viajado nunca a París, y por eso mismo, por no haber podido pisar las calles de esa ciudad mítica, tiene de ella experiencias de una intensidad que están negadas a quienes la conocen.

Significaba que mi madre no estaba dispuesta a compartir aquella carga

"Cada uno tiene sus secretos". La frase significaba que mi madre no estaba dispuesta a compartir aquella carga. Fue entonces, creo, sí, fue entonces, después de aquella breve conversación en la cocina, cuando comprendí de un modo práctico lo que seguramente ya venía sospechando de un modo teórico: que los adultos eran niños también, que eran personas muy desamparadas, que hacían frente a los ataques de la realidad, más que como debían, como podían. Y que luego se las arreglaban para transformar lo que podían hacer en lo que debían hacer. Los adultos estaban también llenos de pánico, de un pánico que quizá habían aprendido a disimular, pero que una mirada como la mía detectaba sin problemas en la suya.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.