El imán de las cosas

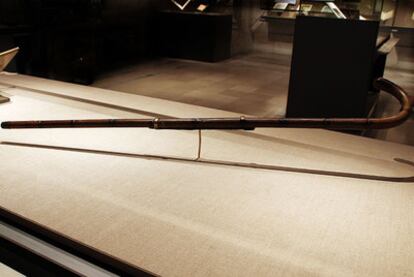

Una vez que se ha visto ese bastón es ya difícil quitárselo de la cabeza. Es un bastón grande, rústico, con el mango encorvado, un bastón que uno asocia a manos campesinas, a manos rudas de hombre viejo. Está en el interior de una vitrina, en la exposición que celebra el centenario de la Biblioteca Pública de Nueva York, en ese edificio de mármoles, columnas, escalinatas, leones esculpidos, que es la mejor declaración de amor que conozco al mundo de los libros, a la alegría y la universalidad del saber. Uno sube las escaleras, como tantas veces, entre la gente que come el bocadillo de media mañana o lee o toma el sol sin hacer nada, tan apaciblemente como si reposaran en la arena de una playa y no en peldaños de mármol a la orilla del tráfico en la Quinta Avenida; uno cruza el umbral recibiendo ya el fresco gustoso que viene del interior y unos minutos más tarde se encontrará con ese bastón en una vitrina, sin saber al principio a quién perteneció ni por qué está aquí. Pero antes ha transitado, a lo largo de unos cientos de pasos, por algunos de los episodios decisivos de la escritura y de la lectura, y no solo de ellas, también de la música y de las formas diversas de anotarla y reproducirla, y del influjo inmenso que algo tan intangible como las palabras escritas puede tener sobre las vidas de millones de seres humanos, a través de los siglos: y un paseo también por los objetos que atestiguan esas vidas, alguno de ellos tan escalofriante como una túnica y una capucha del Ku-Klux-Klan, o tan peregrinos como el abrecartas de marfil al que Charles Dickens le añadió a manera de mango una pata disecada de su gato favorito, o tan conmovedores como la escribanía con pluma y tintero de Charlotte Brontë, o un maletín que Malcolm X llevó un poco antes de que lo mataran, con el asa gastada y oscurecida por el sudor, el tacto y el sudor de la mano de un hombre que fue asesinado hace cuarenta y cinco años.

Las cosas, lo mismo que las personas, solo están en un lugar, en una persistencia que no admite la instantaneidad ni tampoco la asepsia

La primacía de lo digital ha instalado en nosotros la presunción de que todo es accesible en cualquier momento en cualquier parte, la variedad inmensa del mundo resumida en el parpadeo de una pantalla lisa. Pero las cosas, las cosas tangibles, lo mismo que las personas, solo están en un lugar, irreductibles a la multiplicación, sólidas en una persistencia que no admite la instantaneidad ni tampoco la asepsia. En muy pocos lugares aparte de esta biblioteca hay una Biblia monumental de Gutenberg, el primero de todos los millones de libros impresos, tan mimético aún de la tecnología que lo precedió, con sus dobles columnas en letras góticas que parecen copiadas premiosamente a mano: y un poco más allá, en un salto hacia atrás en el tiempo de varios milenios, se ven unos como guijarros alineados con formas cilíndricas o cónicas, con hendiduras como pisadas de pájaros, y son algunos de los primeros textos guardados por escrito en Mesopotamia: cuentas, registros comerciales, catálogos de mercancías.

Se ve que desde su mismo principio la escritura ha estado entre la contabilidad y la brujería, entre el deseo de dejar constancia de la realidad y la extraña ambición de elucubrar lo que no existe, de imaginar mundos alternativos, inusitadas formas de vivir.

Esa herramienta tan frágil, tan minoritaria hasta hace poco más de un siglo, ha desatado consecuencias, para bien y para mal, cuya dimensión improbable se hace más evidente cuando se tienen ante los ojos, casi al alcance de la mano, algunos de los documentos singulares que más han influido en la historia: la Declaración de Independencia de Estados Unidos, escrita no sobre un fastuoso pergamino, sino sobre una hoja de papel no mayor que un folio, con una letra menuda y regular, tal vez la de Thomas Jefferson; un ejemplar de la primera traducción al ruso de El Capital, y cerca de ella un cartel de propaganda soviética de 1920; un Libro Rojo de Mao, con sus tapas efectivamente rojas, pero mucho más pequeño de lo que uno imaginaba, no tanto un libro como un talismán, un objeto hipnótico en su repetición tan innumerable como la de las manos que lo agitaban durante los accesos de demencia y furia colectiva de la Revolución Cultural.

Pero cuando se siente más miedo, cuando se nota físicamente que un libro, un solo libro, puede irradiar el trastorno, el cataclismo, el crimen, es cuando se ve un ejemplar de Mein Kampf abierto por las primeras páginas, la foto de su autor a la izquierda, en una pose digna, hasta interesante, y a la derecha el título, con esos caracteres medio góticos que tienen algo de cuchillas o de bayonetas; y también la cualidad del papel, con un bruñido casi de marfil, y la nobleza de la encuadernación en piel, el lomo con las letras doradas, el volumen que alguien compró o recibió como un regalo y puso en un estante de una biblioteca, alguien cultivado y de buena posición social que podía permitirse una edición tan cara. Uno siente en la espina dorsal, en las yemas de los dedos, el maleficio de ese libro. Parece que sería preferible que nadie lo viera, ni pudiera rozarlo, que su tinta es venenosa y su papel infecta, que debería esconderse y tal vez destruirse como esas últimas muestras que se destruyeron hace unos años en los laboratorios. No hay foto que reproduzca, que permita intuir la pura maldad que se contiene en ese objeto.

Las cosas hipnotizan. En las teclas de esa máquina de escribir en las que E. E. Cummings copiaba sus poemas tiene que haber quedado algo del temblor luminoso y difícil de cada una de las palabras que usaba. En las tapas de color desvaído del cuaderno escolar en el que Borges escribió La Biblioteca de Babel con su letra tan esmerada y diminuta habrá un rastro de aquellas manos que se volverían más sensitivas según avanzara la ceguera.

Y qué hay en el bastón, en ese bastón que yace en su vitrina alargada como en una urna funeraria, el bastón rudo de pastor o de anciano en el que se apoyaba Virginia Woolf durante sus paseos por el campo, que casi nos resulta imposible asociar a ella, a su porte algo etéreo, al perfil prerrafaelita de sus fotografías, a las manos que imaginamos largas y blancas, diestras no para manejar un bastón como este sino una pluma que avanza sobre un cuaderno, la pluma con que escribió su carta de amor y despedida a su esposo, Leonard Woolf. Querido mío, estoy segura de que me vuelvo loca otra vez, empezaba. Apoyándose en el bastón avanzó hacia la orilla del río Ouse con los bolsillos llenos de piedras, una mujer débil de cincuenta y nueve años a la que le costaría mantenerse erguida. Se ahogó el 28 de marzo de 1941, pero su cuerpo apareció más de dos semanas más tarde. Mucho antes Leonard Woolf vio el bastón flotando en el río, llevado por la corriente.

Celebrating 100 years. New York Public Library. Hasta el 31 de diciembre. www.nypl.org. antoniomuñozmolina.es

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.