La vida es una tómbola

El circo llegaba en abril, cuando las chicharras cantaban bajo la lumbre del sol del verano, y en las noches los cerros se encendían con los fuegos de las quemas de los rastrojos porque la tierra calcinada reverdecería mejor bajo las lluvias a la hora de la siembra. Era un circo desde siempre sin carpa, o es que el viento se la había llevado desgarrada alguna vez y ya nunca pudieron reponerla, de modo que los volantines de los trapecistas podían verse desde cualquier sitio del pueblo sin necesidad de pagar la entrada.

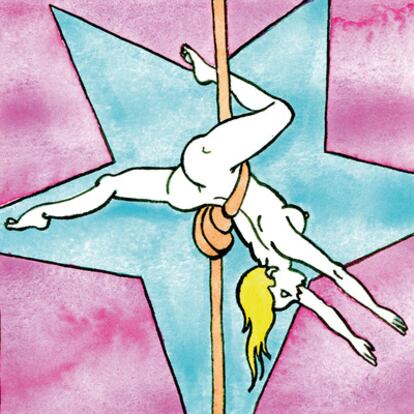

Sus únicas atracciones animales eran la cabra matemática, que contaba hasta doce con golpes de pezuña, y un pony viejo y canoso que corría en círculos por la pista mientras la sin par Mireya hacía cabriolas sobre su lomo. Un saxofón y un clarinete amenizaban las cabriolas en tiempo de polca, y un tambor redoblaba en solitario cuando ella se preparaba a dar la voltereta mortal para caer de pie, airosa y triunfante, sobre la montura del pony, y entonces sonaban desperdigados los aplausos de los asistentes, escasos porque éramos tan pobres como el circo.

Cuando las ristras de luces del circo alimentadas por un motor de gasolina se apagaban, la sin par Mireya, aún vestida con la malla celeste de vuelos de organdí, se alejaba hacia los breñales del río arrastrando en una mano el saco de bramante que le servía de lecho, y en la otra llevaba una lámpara tubular para alumbrarse el camino entre las piedras. Era flaca y parecía una niña, pero debió tener entonces bastante más de treinta años, quizás cuarenta. La ayudaba a parecer una niña que se amarraba el pelo amarillento en una cola de caballo, tensado hasta rasgarle los ojos como los ojos de las chinas.

Ella también olía al kerosín en que el tragafuego empapaba la antorcha que luego se metía encendida en la boca, porque eran marido y mujer, a kerosín quemado y a sudor, y cuando se despojaba de la malla celeste su piel tenía estrías en el vientre, esas estrías que dejan los partos repetidos, y mejor no digo que el tajo de una operación cesárea, porque no me acuerdo bien y a lo mejor mentiría. Pero a la luz de la lámpara tubular sus pies polvosos eran grandes y feos como los de un hombre, el sexo, despoblado de vello, como la cara de un animalito hambriento al que le faltaban los dientes, y las tetas escuálidas como las de la cabra matemática.

A cada turno echaba atrás la cabeza y caía vencida sobre el bramante, como si tuviera sueño, las rodillas duras alzadas, mientras en la oscuridad el río escaso de agua vadeaba con morosidad las piedras. La única voz que conocimos fue la del tragafuego, que mientras tanto cantaba sentado en los travesaños desiertos de la galería del circo las canciones de moda en las roconolas, la vida es una tómbola, o las piedras jamás, paloma, qué van a saber de amores.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.