Silbidos a una leyenda

Pitada y ovación a Pina Bausch en su debú en el Liceo

Barcelona

El debú de Pina Bausch en el coso del Liceo se saldó con una división de opiniones en su primero (Café Müller), que incluyó una sonora pitada, apagada gracias a Dios -¡qué van a pensar de nosotros en Wuppertal!- por aplausos, y una larga ovación en su segundo (La consagración de la primavera). "Al menos en la segunda parte bailan, porque la primera, chica, me ha parecido una tomadura de pelo", se sinceró una señora que -función de abono- a lo mejor pensaba que actuaba el Ballet de San Petersburgo con La Bella Durmiente. El público más conservador, con espíritu de tutú y ganas de Petipa, se dio de bruces con la danza obsesiva y repetitiva, arrebatadoramente melancólica, de Café Müller (1978), un pedazo de historia no ya del baile, sino de la historia de la cultura. "Lo que tú digas, pero eso no es ballet, es performance", insistía Sílvia, una guapa mujer en el intermedio. "Horrible", añadía su marido. Los que silbaron y el energúmeno que en plena representación soltó en voz alta: "¡Ese movimiento ya lo hemos visto!" no eran, obviamente, conscientes de vivir un momento irrepetible.

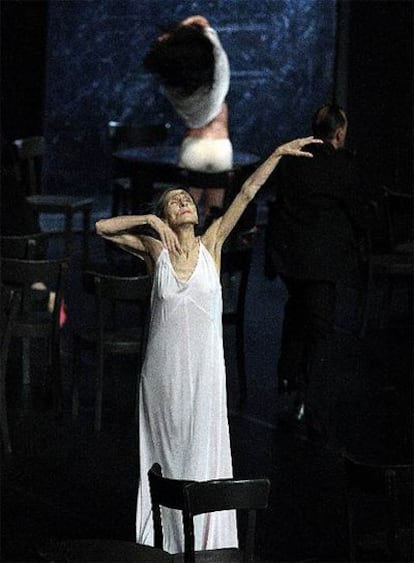

Pina Bausch (Solingen, 1940), leyenda viva de la danza, baila en Café Müller. Su pura presencia en el escenario, un bar desierto con docenas de sillas, es impactante. Enfundada en un camisón blanco, esquelética como un espectro de Bergen-Belsen o un Cristo románico, los brazos adelantados en una callada súplica, un indescifrable tormento solipsista, Pina trazó sus gestos de pájaro herido (¡como ver bailar a la Duncan, a Nijinsky, señores!) ajena a las evoluciones de los otros bailarines, enfrascados en pequeñas historias de amor, deseo, pérdida. La bella música de Purcell resonaba en un espacio opresivo, intenso, de una morbosa nostalgia que habría perturbado hasta a Charcot y que poseía la misma calidad pesarosa que exudan los cuadros de Hopper. Cafe Müller es una sonda dentada que te draga las profundidades del alma. Al final de la pieza, de 50 intensos minutos, Pina salió a saludar con los demás bailarines y escuchó impertérrita los silbidos.

La segunda parte -la coreografía de Pina de 1975 de La consagración de la primavera, de Stravinsky- se inició con una joven levantándose el etéreo vestido y enseñando las bragas. Un señor de platea dio un respingo. Ahí pareció que la íbamos a tener otra vez. Pero la pieza, con ¡26 bailarines! en escena, una verdadera masa danzante sobre un suelo de turba, estallando en círculos y diástoles, cautivó al público con su pagana sacralidad, su ocre salvajismo y su carnalidad contagiosa. Los torsos desnudos revolcados, los vestidos pegados por el sudor, las coyundas ritualizadas que sugieren La rama dorada y la jovencita con un pecho al aire consumida en un orgiástico crescendo dejaron a muchos con ojos como platos. Una velada inolvidable.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.