En el olor de la tierra de África

Siempre tuve la sensación de pertenecer a otro lugar. Me extrañaban las palabras que me decían y me parecía extraño que las personas no oyesen lo que yo oía. En el colegio, en el instituto, en la facultad, me inquietaba la sensación de no ser de aquí. Aprendí una manera de comportarme que no era la mía, un idioma que no coincidía con el mío, emociones que no me provocaban ningún eco interior. En el fondo de mi alma, estaba de visita y me correspondía, por necesidad y educación, adoptar los hábitos nativos, que se me antojaban complicados e inútiles. Aún hoy me sorprende que las personas juzguen que no tengo acento, y no me refiero a la lengua sino a todo lo demás. Hablo poco, participo poco y no hago vida social: paso cenas enteras en silencio, me pierdo en las calles, no me oriento siquiera con un itinerario, me equivoco de puerta cuando espero un avión y me sorprende que no planten árboles genealógicos en los jardines.

Hablo poco, no hago vida social, me pierdo en las calles

(Una señora está sacudiendo el mantel del almuerzo en la ventana de al lado y lanza una lluvia de migajas sobre el tendedero del piso de abajo).

Como todos los salvajes, soy sensible a las enfermedades de los civilizados: con un año de edad me pillé una meningitis, con tres o cuatro una infección tuberculosa. En contrapartida, al revés de mis camaradas, ni un paludismo para muestra en África. Tal vez vengo de ahí: yo qué sé por qué motivo aquel olor de la tierra me resultaba familiar.

(La señora del tendedero de abajo, con la cabeza torcida hacia arriba, inicia las protestas. Al rato les tocará a los maridos amenazarse a gritos).

¿En dónde estaba? En el olor de la tierra de África

(el marido de la señora del mantel se asoma a la ventana estudiando la situación, con un cigarrillo entre los labios)

en el olor de la tierra de

(y el marido de la señora del tendedero, sin cigarrillo pero con una pulsera de esas que usaban los forzados de las galeras en los tobillos, sólo que de oro, tuerce también la cabeza hacia arriba, por ahora sin protesta alguna. Los dos maridos se miden, al borde del primer bramido).

En el olor de la tierra de África. Allá en el olor de la tierra de África.

(La guerra de las migas, a punto de comenzar, me interesa más que el hecho de pertenecer a otro sitio. Y la pulsera de oro es un adorno de órdago, enorme, pesadísima, próspera. ¿Me quedaría bien?).

En el olor de la tierra de África.

(La señora del tendedero, por ahora, no va más allá de

-Parece mentira

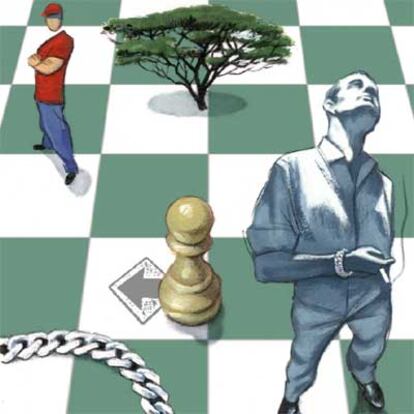

la señora del mantel, más decidida, hace avanzar el peón del rey

-Cualquiera diría que su ropa vale algo

el marido que tuerce la cabeza hacia arriba se anima

-¿La suya, por casualidad, es mejor?)

En el olor de la tierra de

(El marido del mantel deja caer la ceniza desde arriba y la pulsera del marido del tendedero centellea, tiene un diente, también de oro, haciendo juego con el brazo, reprende a la mujer

¿Cuántas veces tengo que decirte que no des pábulo a los idiotas?)

En el olor de la tierra

(El hijo de la señora del tendedero, con suéter de baloncestista estadounidense, alza un brazo para el lanzamiento

-¿Estás hablando con esos horteras?

y se retira hacia dentro con la alegría de una canasta de tres puntos).

En el olor de la

(La señora del mantel inicia el contraataque

-Fíjate en el drogota subnormal

mientras el marido vacila: sospecho que ya se ha encontrado en el ascensor con el marido del tendedero, que lo dobla en tamaño, además del grillete tremendo de pulsera. Se nota que está cavilando

-¿Les arrojo el cigarrillo hacia arriba o no les arrojo el cigarrillo hacia arriba?

y que aún no ha encontrado la solución. El hijo con suéter de baloncestista estadounidense grita desde dentro, invisible

-Drogota es la hija de ese zorrón

y abandona el juego).

En el olor

(El marido del tendedero

-Ahora se las verán conmigo

desaparece a su vez: debe de estar llamando al ascensor para subir un piso: conviene ahorrar energías para el combate definitivo y, lamentablemente, desde donde estoy, no podré ser testigo de los puñetazos en la puerta. La señora del mantel mira hacia atrás, supuestamente en dirección a dicha puerta, desliza el desdén de una ceja frente a su marido

-No me digas que le tienes miedo a ese mocoso

el marido se crece, evalúa mejor, decrece, se ablanda, el cigarrillo se le ablanda también entre los labios, me encuentra a su izquierda, algo en él pide socorro, renuncia a pedirme socorro y se escurre, derretido, del alféizar).

En el olor de la tierra de África, escribía yo. En eso estaba. Y a partir de ese olor voy a continuar esta crónica un día de éstos. Por ahora me quedo con la esperanza de presenciar cómo una pulsera de oro estrangula al marido derretido con el mantel del almuerzo: "Un escritor es testigo del homicidio entre unos vecinos". Y pido prestado el suéter de baloncestista estadounidense para aparecer con un mejor aspecto en los periódicos.

Traducción de Mario Merlino.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.