La revolución y los objetos

La Revolución Francesa fue creando sus propias festividades, reemplazando en muchos casos a las católicas, en un evidente intento de transferencia de sacralidad

1. Fiestas

Leo que en algún rincón de ese cada día más indescifrable y decadente país en que se está convirtiendo Estados Unidos se han organizado encuentros masivos entre los infectados y los que no lo están para acelerar una pretendida inmunidad de rebaño. Y leo también la noticia (y el desmentido posterior) de que por aquí hay quien pretendía organizar un encuentro de balompié entre positivos y negativos de la covid-19, quizás para celebrar el espíritu fraterno. Ambas noticias (y algunas imágenes de apelotonado ocio nocturno o playero) me han traído a la cabeza, quizás incongruentemente, los legendarios (y nunca probados) bals à victimes (bailes de víctimas) que, según algunos (entre ellos Carlyle), se celebraban en el París posrevolucionario, poco después de la muerte de Robespierre. Aquellos bailes estaban organizados por clubes para cuya pertenencia se exigía que el/la titular hubiera tenido un familiar guillotinado/a por los revolucionarios, y su pretendida función era catártica (nada que ver con el baile de Cyd Charisse y Gene Kelly en Cantando bajo la lluvia o con cualquiera de las sofisticadas danzas del tándem Ginger-Astaire en sus películas de los años treinta).

En todo caso, y mitos aparte, la Revolución Francesa tuvo sus fiestas bien diferentes. La Universidad de Zaragoza acaba de publicar, 44 años después de que fuera originalmente publicada, La fiesta revolucionaria, 1789-1799, de Mona Ozouf, un libro fundamental del que, inexplicablemente, no había traducción española. Entre la gran Fiesta de la Federación (el 14 de julio de 1790) y la Fiesta del Ser Supremo (8 de junio de 1794), la Revolución fue creando sus propias festividades, reemplazando en muchos casos a las católicas, en un evidente intento de transferencia de sacralidad. Ozouf analiza en su libro el sentido de esas fiestas, sus relaciones con el espacio (casi siempre al aire libre), con el tiempo (aprovechando las oportunidades abiertas por el nuevo calendario revolucionario) y la pedagogía (educar al pueblo, transmitir valores propiciando la exaltación colectiva). Un libro que deja en pie preguntas y alguna respuesta acerca de la proverbial relación entre la Fiesta y la Revolución —como hija de la Utopía—, un tópico ideológico que a mediados del siglo XX (revoluciones de 1968) volvió a apoderarse del imaginario de quienes querían cambiar el mundo.

2. Coleccionismos

En un libro pionero del que ya casi no se habla (El sistema de los objetos; 1968, Siglo XXI), Jean Baudrillard distingue las dos funciones de cualquier objeto: una, la de ser utilizado (práctico), y otra, la de ser poseído. De la segunda dice que “el objeto puro, desprovisto de función o abstraído de su uso (…), cobra un estatus estrictamente subjetivo. Se convierte en objeto de colección”. Según los freudianos, el instinto y afán coleccionista se desarrolla en la llamada fase anal de la evolución psíquica: el niño colecciona y clasifica cosas, las organiza en conjuntos que tienen significado para él y son solo suyas. Se pueden coleccionar cosas según su especie (libros que no se leen, por ejemplo, o belenes o cucharitas con el escudo de la ciudad) o coleccionar de todo; llevándolo hasta la aberración, ese coleccionismo podría conducir al síndrome de Diógenes, tan bien expuesto en Homer y Langley (Roca Editorial), la excelente novela de E. L. Doctorow (1931-2015).

Coleccionistas los ha habido siempre: tanto usted, improbable lector/a, como yo lo somos o lo hemos sido de algo alguna vez, y todos sabemos que uno de los mayores placeres del coleccionista consiste en añadir una pieza más a sus posesiones. Pero hubo una época en que el coleccionismo alcanzó la categoría de arte. Entre el Renacimiento y el Siglo de las Luces, con especial intensidad en el Barroco, proliferó entre las clases privilegiadas europeas una forma sofisticada de coleccionismo, identificada como “gabinetes de maravillas” (cabinet de curiosités, Wunderkammer, studiolo), en los que se acumulaban y clasificaban objetos heteróclitos procedentes de todos los ámbitos: desde conchas de moluscos hasta gemas, desde fósiles hasta creaciones artísticas “exóticas” o artefactos mecánicos (relojes, autómatas): se valoraba especialmente la novedad, la rareza, la singularidad, incluso la extravagancia. Federico I de Médici, el emperador Rodolfo II o Fernando II de Habsburgo fueron algunos de los mantenedores de esas “enciclopedias de la Humanidad” en las que se pretendía reunir todo el conocimiento en un solo lugar.

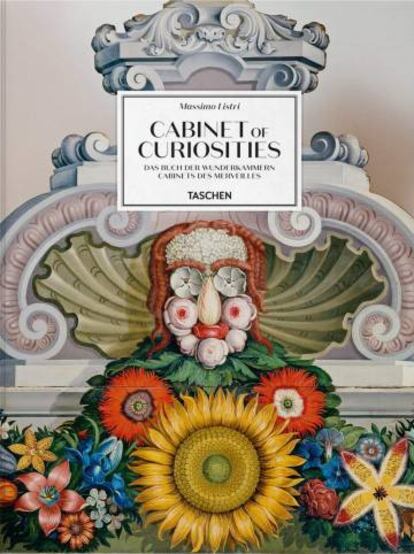

Los objetos, cercanos unos a otros, se clasificaban según su pertenencia taxonómica al ámbito naturalia (reinos animal, vegetal o mineral) o artificialia (cualquier objeto manipulado por un ser humano, incluyendo las artes y las técnicas). Como es evidente, algunos de esos gabinetes de curiosidades formaron, después de desmantelados, el núcleo de muchos museos (el Ashmolean de Oxford, por ejemplo; o, por poner un ejemplo tardío de nuestro ámbito, el de Frederic Marès, de Barcelona). En Cabinet of Curiosities, un lujoso (advierto: 100 euros) volumen recientemente publicado por Taschen (que acaba de inaugurar en Madrid, desafiando a los colapsólogos, su primera tienda española), el fotógrafo Massimo Listri ha reunido un deslumbrante conjunto de placas en color de 19 gabinetes de curiosidades que se conservan en siete países europeos. Un breve y documentado prólogo (en inglés, francés y alemán) del especialista Antonio Paolucci contextualiza las imágenes. El libro es, a su manera, un museo de (pequeños) museos.

3. ‘Best seller’

¿Le apetece escribir un best seller?: no problemo. Solo necesita tener un libro publicado y disponer de algo de pasta (tela, plata, lana, guita). Mark Dawson, autor del thriller The Cleaner, consiguió pasar del puesto 13º de los más vendidos de Nielsen al 8º de la lista de The Sunday Times con solo comprar 400 ejemplares de su propio libro. Y así se situó en el top ten (los 10 primeros). Ya ven: si su libro no vende es porque a usted no le da la gana. O, aún peor, es pobre.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.