El hombre templado

Jorge Edwards es una de esas personas con gran sentido de la justicia que son inmunes a cualquier arrebato colectivo

La memoria viva preserva con una inmediatez de verdad las figuras lejanas de los muertos. Muy joven todavía, estudiando en la Universidad de Princeton, a finales de los años cincuenta, Jorge Edwards salió a dar un paseo una mañana de invierno y vio venir a una pequeña figura por el campus nevado. “Era”, cuenta, “un hombre más bien bajo de estatura, de mostachos grises, de capa, de sombrero con plumita de estilo de cazador inglés. Cuando estuve cerca, lo miré a los ojos claros, severos, miré la nariz aguileña, y comprobé sin una sombra de duda que era William Faulkner”. En el Madrid de ahora, a los ochenta y tantos años, Jorge Edwards recuerda el momento en que su ojos se cruzaron con los de Faulkner hace más de medio siglo, y esa imagen que permanece en su memoria y que él invoca escribiendo saca al viejo maestro de su pasado ya casi imaginario y lo acerca a nosotros. Esa es la tarea, el privilegio, casi la obligación de quien ha vivido lo que casi nadie más puede recordar: dar testimonio de lo que de otro modo se perdería, dejar constancia de su condición irreemplazable de testigo.

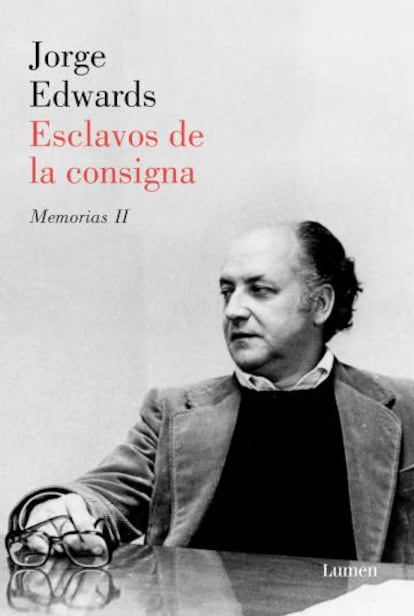

Jorge Edwards es un escritor especialmente preparado para esa tarea. Quien lea ahora este segundo volumen de sus memorias, Esclavos de la consigna, disfrutará más de volver al primero y a los otros dos más lejanos, pero igual de admirables, Persona non grata y Adiós, poeta. Con los mismos ojos perspicaces con que se fijó en Faulkner esa mañana de invierno, Edwards ha observado muy de cerca a muchos personajes y figurones decisivos de la segunda mitad del siglo pasado, y ha sido testigo directo de hechos históricos que nosotros solo conocemos por los libros. No quedará nadie que conociera a Pablo Neruda como Edwards lo conoció. Sus retratos de Carlos Fuentes, de Fidel Castro, de Julio Cortázar, de Salvador Allende, de Mario Vargas Llosa son como bocetos a lápiz de una extremada agudeza psicológica, siempre a un paso de la ironía, de la cautelosa distancia, que es la del propio carácter, y también la de una actitud de escepticismo hacia los fervores exagerados, hacia el estruendo público excesivo que adquieren algunos personajes y algunos acontecimientos públicos. “Observaba con algo de frialdad a personas conocidas que parecían frenéticas de entusiasmo”, escribe. Se refiere a las efervescencias de Mayo del 68, a las que asistió en París, pero podía estar aludiendo también a cualquiera de las grandes expectativas que también vio de cerca, la del triunfo de la revolución en Cuba, la de la Primavera de Praga, las vísperas de la victoria de Salvador Allende en 1970. Jorge Edwards es una de esas personas con gran sentido de la justicia que sin embargo son inmunes a cualquier clase de arrebato colectivo, a todo indicio de unanimidad. Como a tantos progresistas de América y de medio mundo, la revolución cubana lo llenó al principio de esperanza. Incluso confiesa que durante los primeros años prefirió no hacer caso de testimonios cada vez más abundantes de la deriva tiránica del régimen: “Tomé distancias más o menos tempranas con respecto al castrismo (…) pero había elementos que me habrían permitido distanciarme mucho antes, a pesar de la general beatería, del rampante fanatismo”.

Quizá la propensión al escepticismo y al desapego de Edwards, tan fortalecida por sus lecturas asiduas de Montaigne y Stendhal, tenga también que ver con las circunstancias de una biografía de lealtades divididas, o duplicadas, no siempre fáciles de conciliar entre sí. Jorge Edwards, diplomático y aficionado a los viajes, ha vivido mucho tiempo en las capitales de Europa, en el París mitificado de los apátridas latinoamericanos: pero siempre ha sido muy consciente de su origen chileno, de su pertenencia a un país y a una cultura situados por los azares de la geografía en la periferia extrema del mundo. El cosmopolita Edwards conserva un hondo arraigo sentimental hacia los personajes literarios y bohemios de la Santiago de su juventud, figuras memorables o mediocres y en cualquier caso olvidadas, de una melancolía como de capital de provincia española. Ese arraigo chileno, que es también la lealtad de un escritor a los yacimientos secretos de su literatura, le impidió, confiesa Edwards, convertirse del todo en un intelectual a la manera de París, a la manera latinoamericana de París. En medio de la familiaridad social de los escritores, los artistas, las estrellas culturales, los diplomáticos, la extranjería incrédula de Jorge Edwards era una estrategia instintiva de preservación.

Era un provinciano viajero, un libertino entre ocasional e ilusorio y padre de familia, un hombre progresista abrigado hasta cierto punto por su familia burguesa, un diplomático dedicado a la literatura, un escritor acogido a la modesta seguridad profesional de la diplomacia. En la exageración política y vital de los años sesenta parece que pocas veces perdió la templanza: yo lo imagino como esos observadores tímidos y en el fondo desconfiados que en medio del delirio de una fiesta alcohólica o psicodélica lo ven todo desde fuera, aunque en algún momento participen en ella y se dejen llevar por tentaciones peligrosas. En los años, las décadas exageradas, del boom de la literatura latinoamericana y de las pasiones revolucionarias, Jorge Edwards fue uno de esos escritores un tanto postergados a los que solo ahora empezamos a apreciar mejor, cuando han pasado los estrépitos de las famas desatadas y el marketing, de los novelistas endiosados que borraban bajo su sombra a casi todos los demás. En 1967, un editor amigo suyo le dio a leer el manuscrito de una novela que estaba a punto de publicar, asegurándole que iba a ser un éxito: era Cien años de soledad. A Jorge Edwards los desbordamientos de la invención literaria le despertaban un recelo parecido a los de la vehemencia ideológica: “A mí, desde el primer momento, me aburrió un poco la fantasía excesiva de esos Cien años, las mujeres que levitaban, las mariposas que se multiplicaban, las lluvias que duraban 40 años”.

Eran tiempos de unanimidades literarias y políticas, de inquisidores voluntarios que en nombre de las causas más nobles podían lo mismo ocultar crímenes que excomulgar a disidentes. Ahora, tanto tiempo después, Jorge Edwards mira todo aquello con la tranquilidad íntima de no haberse dejado arrastrar, con el remordimiento de no haberse fijado antes, de no haber tenido algunas veces la necesaria lucidez o entereza. Lo que no pierde es el impulso antiguo de seguir observando: “Yo tenía en esos años algo que todavía conservo, octogenario y todo: curiosidad por el mundo en sus más variadas formas, apasionados deseos de conocer y de seguir conociendo”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.