Sibelius: notas de silencio

El finlandés es un compositor difícil de ubicar en su tiempo y ahora. Su música suscitó críticas en su día pero para la que nunca han faltado intérpretes fieles

Sibelius recibe un aluvión de cartas. La diminuta oficina de correos de Järvenpää se ve anegada de cartas y telegramas procedentes de Europa y América para felicitar al compositor finlandés en su 83º cumpleaños”. El titular y la entradilla no fueron publicados en ningún medio local, ni regional ni siquiera nacional: aparecieron en la edición del 9 de diciembre de 1948 de The New York Times. El hecho resulta aún más sorprendente porque Jean Sibelius llevaba enterrado, artísticamente hablando, más de dos décadas, ya que su última obra importante, Tapiola, se había estrenado en 1926, precisamente en Nueva York. Aun así, el mundo se resistía a olvidarlo, recordaba puntualmente sus cumpleaños y, sobre todo, seguía confiando en que desvelara por fin algún día su Octava sinfonía, quizá post mortem. Pero dos días después de que falleciera, a los 91 años, el 22 de septiembre de 1957, The New York Times titulaba así la noticia que muchos esperaban no haber tenido que leer nunca: “Ni rastro de la Octava de Sibelius”. El largo silencio de más de 30 años se veía coronado por otro que se auguraba ya irremediablemente eterno, el mismo abismo mudo que anuncia Hamlet al filo de su propia muerte.

Un innominado Sibelius protagoniza el último relato de The Lemon Table, de Julian Barnes, titulado significativamente El silencio. Y esa “mesa limón” hace referencia asimismo a aquella a cuyo alrededor se congregaban varios finlandeses de pro en el restaurante del hotel Kämp de Helsinki, Sibelius entre ellos, en veladas en las que no sólo era permisible, sino que era obligatorio hablar de la muerte (simbolizada por el limón en la cultura china). Akseli Gallen-Kallela pintó en 1894 una de aquellas reuniones y en su cuadro Symposion podemos ver a Sibelius a la derecha, junto a su gran amigo Robert Kajanus, con los ojos enrojecidos, el rostro aletargado, visiblemente borracho.

Para entonces, estrenada con enorme éxito dos años antes su sinfonía Kullervo, Sibelius era ya una suerte de celebridad nacional y muy poco después se convertiría en el héroe nacional finlandés por antonomasia: cuando cumplió 70 años, por ejemplo, todos los periódicos de Helsinki sacaron una edición especial dedicada a él, algo inimaginable ni entonces ni ahora en ningún otro país. Pero Sibelius nunca acabó de sentirse cómodo en ese papel, y no sólo porque el sueco siguió siendo durante toda su vida su lengua de expresión más íntima, incluidos sus diarios. El destino de su país le obligó a empuñar un cetro que él nunca reclamó ni deseó para sí y comulgaba más con la imagen que tenían de él fuera de Finlandia, donde era considerado el heredero de la gran tradición sinfónica austrogermánica, el músico que había demostrado ser capaz de recoger el testigo moldeado por Haydn y de encontrar soluciones para la pervivencia del género tras la convulsión wagneriana.

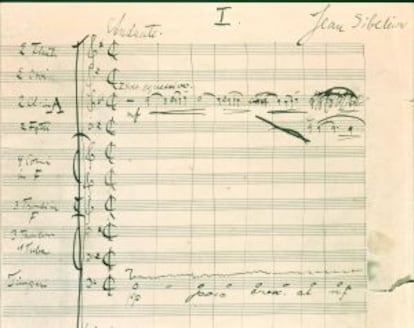

El viaje quedaría interrumpido en la concisa y genial Séptima sinfonía —“en un movimiento”, se incide al comienzo— y aún hoy no podemos afirmar con certeza si aquella legendaria Octava llegó a existir realmente como un todo completo. Sí nos han llegado borradores y apuntes, se hicieron incluso copias parciales, pero, aunque Sibelius se refirió repetidamente durante años a un envío inmediato de la partitura (que habría de estrenar Serguéi Kusevitski en Estados Unidos), no sabemos cuándo cobró forma definitiva, si es que alcanzó en verdad ese último estadio, ni tampoco cuándo fue destruida —probablemente, quemada— por el compositor, quizás en un auto de fe doméstico a comienzos de los años cuarenta avivado por el consumo de alcohol.

El contacto con la música de Arnold Schönberg le había hecho rozar la disolución de la tonalidad tradicional en su Cuarta sinfonía, su composición más vanguardista y esquiva (la Filarmónica de Viena se negó incluso a tocarla en su momento), pero luego retomaría la senda tonal, hasta el punto de que su Séptima sinfonía está, nominalmente al menos, en do mayor. Superado el influjo del austriaco, Sibelius confesó tenerlo más por un filósofo que por un compositor, y le costaba entender su música a menos que se sumergiera en un estudio concienzudo de las partituras. En un encuentro privado con el productor discográfico Walter Legge en 1935, lanzó un dardo afiladísimo: “La mejor obra de Schönberg es Alban Berg”.

Cuando Sibelius nació, el 8 de diciembre de 1865, Johannes Brahms no había compuesto aún ninguna de sus cuatro sinfonías y Richard Wagner estrenaba en Múnich su Tristán e Isolda; en 1957, el año de su muerte, Pierre Boulez publicó Le marteau sans maître y Karlheinz Stockhausen acababa de dar a conocer su electrónico Canto de los adolescentes: un abismo excesivo para una sola vida. Mientras que su coetáneo Mahler, nacido tan solo cinco años antes que él, pensaba que su tiempo habría de llegar algún día tras su muerte, Sibelius, que le sobrevivió casi medio siglo, debió de pensar que el suyo, en cambio, mediada su vida, ya había pasado. Hipocondriaco, dubitativo y acosado por demonios interiores, situado frente a lo que parecía el final inevitable del camino que él mismo se había trazado, se sintió quizá medroso e inseguro ante un mundo que le resultaba cada vez más desconocido, o simplemente incapaz de superar sus mayores logros. Richard Strauss, otro contemporáneo, siguió componiendo hasta el último aliento, pero Sibelius no tenía ni su cintura ni su facilidad creativa. Acabó viendo morir a uno tras otro (Mahler, Strauss, Schönberg) y, mientras le llegaba su hora, decidió pasar los días callado, lejos de todos y de todo, con sus trajes claros impolutos, aliviando la larguísima espera con dosis ingentes de tabaco y alcohol.

Mientras le llegaba su hora, el finlandés decidió pasar los días callado, aliviando la larguísima espera con tabaco y alcohol

A pesar de que su música es radicalmente austera, despojada, rala, ascética a ratos, despertó en su momento adhesiones encendidas y críticas feroces. Algunos llegaron incluso a entronizarlo como el mayor sinfonista desde Beethoven, aunque también suscitó comentarios de trazo más fino, como los de Constant Lambert en su Music Ho! (1934), que comparó la orquestación de Sibelius —“un componente esencial de la forma”— con el uso del color por parte de Cézanne en sus paisajes. Entre sus censores, Virgil Thomson —otras veces tan agudo y certero— tildó su música en 1940 de “vulgar, autocomplaciente y provinciana más allá de toda descripción”, aunque fue Theodor Adorno, con la característica crueldad ideologizada marca de la casa, quien arremetió contra él con la mayor inquina. En su Glosa sobre Sibelius (1938) lo denigra sin piedad, resentido e impotente ante el éxito y la celebridad desmesurada del finlandés en Estados Unidos, país que sólo visitó en una ocasión, en 1914, y desde donde le llegó sin demora una carta en cuyo sobre figuraba solo escuetamente: “Jean Sibelius. Europa”. Adorno lo acusa, por ejemplo, de “volver de sus estudios en Alemania con justificados sentimientos de inferioridad, muy consciente de que no estaba destinado a componer un coral ni a escribir contrapunto como es debido, de que se enterraba en la tierra de los mil lagos para esconderse de la mirada crítica de sus maestros de escuela”. O le lanza esta otra andanada cargada de veneno: “Lleva años rumiando su octava sinfonía como si fuera la Novena”. Siendo generosos, cabe leer sus diatribas más como un ataque a la imagen hinchada y deforme que transmitían de Sibelius sus apologetas que como una verdadera crítica ad hominem.

La mejor defensa posible del finlandés es, sin embargo, la de sus intérpretes y nunca han faltado grandes abogados de su causa. Casualmente o no, muchas de las más irresistibles y personales traducciones de la música de Sibelius han sido firmadas por directores —John Barbirolli, Leonard Bernstein, Paavo Berglund— que fueron, como él, colosales y contumaces bebedores. Y Constant Lambert, que lo entronizó como “el único compositor moderno que ha mantenido un progreso lógico y constante, que no se ha visto obligado ni a una repetición mecánica de sus propios manierismos ni a una reacción igualmente mecánica en su contra”, murió prematuramente, fulminado por sus excesos con el alcohol.

Tras su soberbia música incidental para una producción danesa de La tempestad, de Shakespeare, en 1925, la última obra orquestal de Sibelius, Tapiola, toma su nombre de ese tapiz boscoso casi interminable salpicado de lagos que cubre Finlandia y en el que reina Tapio, el dios de los bosques boreales del Kalevala, la epopeya nacional. Que Sibelius hallara aquí inspiración, como ya había hecho en muchas otras composiciones anteriores, no significa que haya que escuchar su música como una mera descripción de sus relatos o personajes. En su música más moderna, y en este apartado hay que encuadrar sin duda tanto a Tapiola como al poema sinfónico Luonnotar o a la Séptima sinfonía, Sibelius logra algo que muy pocos compositores han conseguido: idear obras que se perciben como la expresión de un ser casi corpóreo que cobra vida y se dirige a nosotros por medio de sonidos. Pero tampoco esto debe confundirnos para encasillarlas como mera música descriptiva, porque son, y aspiran a ser, mucho más que eso. Más allá del estatismo que brindan a menudo sus largos pedales, sobrevolando el aire de inevitabilidad que transmiten sus frecuentes ostinati, o trascendiendo el virtual monotematismo de Tapiola, la música de Sibelius no deja de avanzar, de transformarse, de trazar incansablemente círculos sobre sí misma: el bosque se mueve.

Desde su autoimpuesto silencio monástico primero, a partir de su muerte después, y apagados ya por completo los rescoldos de polémicas hueras entre defensores y detractores, siguen sucediéndose sin descanso quienes, deslumbrados por este engañoso sol de medianoche, por este extraño destello de luz en medio de la oscuridad, no han dejado nunca de seguir moviéndolo por él.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.