Keith Haring, en el geriátrico

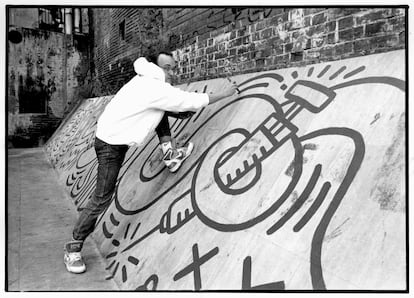

En 1989, el artista estadounidense pintó un grafiti contra el sida en el Barrio Chino de Barcelona y realizó otro mural en una discoteca reconvertida en centro de mayores

Allí donde se ubicará el comedor de un nuevo geriátrico en la parte alta, hubo una discoteca durante los años previos a los Juegos Olímpicos. A una hora prudente se servirá la comida en el lugar donde en la madrugada, con el Ars Studio en teoría ya cerrado, el propietario de la discoteca improvisaba un after hours para sus amigos y se colocaban las rayas de cocaína sobre los vinilos de música acid que el DJ César de Melero había comprado en Ámsterdam y que estaban revolucionando la noche de la ciudad. Mientras los residentes coman un plato de judía insípida y pez hervido, podrán contemplar un mural que pintó Keith Haring si miran a una pared de la sala. La noticia la dio hace poco David García Mateu en El Periódico.

El artista pintó esa figura con tinta roja una noche de finales de febrero de 1989. Hacía pocos meses que había sido diagnosticado de sida y se había convertido en un activista contra la enfermedad. Por la mañana pintó un mural en la zona más degradada del Barrio Chino, donde más jeringuillas estaban tiradas por el suelo. Por la noche acudió a esa discoteca de moda que pocos meses después el gobernador civil cerró por tráfico de droga. Al poco de reabrirse, en esa sala, Mano Negra se estrenó en Barcelona.

“Me he preguntado si alguna vez seré aceptado en los museos o si desapareceré con mi generación”, escribió Haring en sus diarios. Murió en febrero de 1990, justo un año después de haber pintado en Barcelona. Durante esos meses en los que la ciudad había entrado en una fase acelerada de transformación urbanística, el mural barcelonés Todos juntos pararemos el sida se había ido degradando e incluso Nazario mandó un SOS a las instituciones rogando que revertiesen su estado deplorable. En 1992, el Ayuntamiento hizo un calco de la obra, que fue depositado en el Macba y a partir del cual se ha reproducido en dos ocasiones en un muro junto al museo. El mural de la discoteca que después fue salón de billares y será una residencia es bien cultural de interés nacional desde mayo de 2022. Hoy termina en el Museo The Broad de Los Ángeles una de las principales retrospectivas que se le han dedicado. En la colección del MoMa se conservan varias de sus obras.

A finales de la década de los setenta, con los 20 recién cumplidos, Haring se instaló en Nueva York para estudiar en la School of Visual Arts al tiempo que quedó fascinado por formas digamos subculturales al margen de lo académico. Recursos de la escritura de Burroughs, el recorte de titulares de prensa para jugar con las palabras y crear frases de ironía disolvente, los grafitis. Eran estrategias a través de las cuales el arte saltaba de la institución y se instalaba en la calle. Un día descubrió las vallas negras del metro sin publicidad. Compró una caja de tizas y se puso a pintar en ese espacio. La policía lo multó. Pero seguía dibujando pirámides, ovnis, señores que corren o perros que ladran. Lo contaron con admiración Quim Monzó y Perico Pastor en una de las crónicas de actualidad que mandaban desde la ciudad. En febrero de 1983, el pintor y el escritor había acudido a una galería del Soho en la que Haring hizo su primera exposición en una galería comercial.

Su obra mantiene esa tensión entre un pop juguetón crítico y el carnaval hedonístico que fue antesala de la devastación

La principal plataforma para su lanzamiento había sido el Club 57 del Village, un local que había sido propiedad de la Iglesia católica polaca y que cerró en 1983. Hoy aquel local no es una residencia para ancianos, de acuerdo, pero sí ha acabado transformado en un negocio relacionado con la salud: al subir las escaleras que parten de la calle y llegar a la puerta principal del edificio, lo que se encuentra el paseante es un centro de salud mental. Pero allí, a principios de los ochenta, Haring fue comisario de exposiciones u organizó “actos de arte en vivo”, para decirlo con sus palabras. Fue un espacio que catalizó energías renovadoras y facilitó que el homosexual Haring se integrase en la élite cultural de la ciudad. Conoció desde al clásico vivo que ya era Andy Warhol hasta a una joven Madonna. Todo había empezado a acelerarse. “Haring y Basquiat se han convertido en estrellas del circuito artístico internacional”, pudo leerse en The New Yorker a principios de 1984.

El Club 57, al ser historiador más allá de los cánones ortodoxos, se transforma en un lugar que permite explicar una época sepultada. Así se logró en Club 57. Film, Performance, and Art in the East Village, 1978-1983, una exposición del MoMA que puso en juego un archivo potente de materiales en teoría fungibles y era leal con la moral estética de Haring y, a la vez, lograba museizar aquella experiencia grupal. Pero si solo fuese eso, el interés sería tan solo local. Lo que sigue siendo un reto es acercarse a esa tensión entre un pop juguetón crítico y, a la vez, el carnaval hedonístico que fue antesala de la devastación. Así debería explicarse también nuestra década de los ochenta, más allá de la nostalgia falaz de la EGB. Entre la ingenuidad, la experimentación y la tragedia. Es una tensión que está presente en las dos obras que se conservan de Keith Haring en Barcelona. El mural que pretendía concienciar a la ciudadanía para luchar contra el sida —una de las muchas causas con las que se comprometió— y, a la vez, la posibilidad de gozar bailando acid o tomándolo, asumiendo un riesgo que acabó por clausurar una época y una ciudad desaparecida. Si yo fuese un residente del geriátrico, me sentiría amenazado.

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.