10 buenas razones para viajar en metro (y otras tantas para dejar de hacerlo).

Billete de 10 viajes Metrobús. / Cristobal Manuel Una de las mejores formas que conozco de tomarle el pulso a una ciudad y sus habitantes es viajar en el Metro. También cuenta a favor de este transporte públco el que permita ahorrarse atascos, pase con frecuencia, llegue a casi todos los barrios, sea más barato que el coche, contamine menos, permita ver gente y, si te apetece, leer el periódico o un libro. En la columna del Debe se podrían anotar palabras como calor, avería, sudor, carterista, hora punta, olor, empujones, JMJ, aglomeración, claustrofobia o rijoso, por citar algunas. También el escandaloso precio del billete sencillo (en Madrid, desde agosto, 1,5 euros), o la mala leche y los malos modos de algunos vigilantes de seguridad (no todos). Haced vuestros cálculos y consultad el saldo.

Yo utilizo casi a diario el Metro de Madrid, con el que tengo una larga relación de amor y odio, una fascinación que se remonta a cuando tenía cuatro años y viajé por primera vez a la ciudad. En esa época, hace mucho, mucho tiempo, como en los cuentos, unos letreros de bronce advertían en los coches que los asientos estaban reservados "a los caballeros mutilados (de la Guerra Civil, se supone), y los trenes, remachados y pintados de rojo, tenían la parsimonia, el sonido acuoso y el aire de un viejo submarino. El ramal que discurre en superficie por la Casa de Campo todavía se llamaba Suburbano, y contaba con un ascensor que muchas veces no funcionaba. En mi calenturienta y rústica imaginación infantil, donde la televisón aún no existía, el Metro era algo tan exótico e incomprensible como podría serlo hoy para un indígena del Amazonas: ¿escaleras que se mueven solas? ¿Túneles bajo tierra, como un hormiguero? Y cómo te metes ahí ¿eh? ¿Acaso te vuelves pequeñito?

Mi primer descenso al inframundo metropolitano de Madrid fue a través de la marquesina con ascensor que había en Red de San Luis (el cruce de la Gran Vía con las calles Montera, Fuencarral y Hortaleza), diseñada por Antonio Palacios (1847-1945), uno de los arquitectos que más contribuyeron a crear la imagen actual de Madrid, ecléctico autor de edificios como el Círculo de Bellas Artes o el Palacio de Correos, en la plaza de Cibeles.

Marquesina de Red de San Luis en la década de 1950.

La marquesina fue retirada a comienzos de los 70, y hoy está en Porriño (Pontevedra), su pueblo natal. Hacia 1917, Palacios se convirtió en el arquitecto de la Compañía Metropolitana Alfonso XIII, como se conoció hasta 1931 la primera red de Metro de Madrid, un proyecto impulsado por el ingeniero Miguel Otamendi (1878-1958). Hasta su muerte en 1945, Palacios diseñó todas las bocas y estaciones; para atenuar las reticencias del público a meterse bajo tierra sin estar muertos, empleó acabados brillantes y luminosos en túneles y andenes, con los característicos azulejos blancos biselados y cenefas de esmaltes dorados y azul cobalto.

Estación de Chamberí, hoy parte del museo Andén 0. / Foto de Andén 1

“Las estaciones tienen todas la misma longitud de 60 metros y los andenes a cada lado son de 3 ó 4 metros de anchura, según su importancia, quedando cubiertas por una bóveda revestida de azulejos blancos biselados que, al reflejar la luz de los potentes focos de iluminación eléctrica que se instalen, contribuirán poderosamente a dar un carácter muy alegre a estas estaciones subterráneas” escribía Miguel Otamendi en un artículo sobre el proyecto del Metropolitano publicado en el número 2225 (mayo de 1918) de la Revista de Obras Públicas.

Palacios es también el autor del logotipo en forma de rombo rojo horizontal con un rectángulo azul y tipografía en caja alta (años después se cambió por letras minúsculas).

Alfonso, de la asociación de amigos del Metro de Madrid Andén 1 , apunta que el logo original de Palacios era CMM, el que se puede ver en la foto de abajo. Como puedo estar equivocado respecto a la autoría del famoso rombo rojo (inspirado por el logo del Tube londinense), añado su opinión a esta entrada. Los comentarios de otros expertos en el tema son bienvenidos.

En esta dirección se pueden encontrar los logos de más de un centenar de metros de todo el mundo.

Una estación fantasma y el submarino del capitán Nemo

La primera línea de Metro se abrió al público el 17 de octubre de 1919. Con 3,48 kilómetros, recorría la distancia entre Sol y Cuatro Caminos pasando por Ríos Rosas, Martínez Campos, Chamberí, Bilbao, Hospicio y Red de San Luis (Gran Vía).

En 1966, durante una de las ampliaciones del Metro, se cerró la estación de Chamberí. Durante más de tres décadas, fue un andén fantasma que se vislumbraba como una ráfaga de anuncios ajados y pintadas desde los trenes que circulaban por la Línea 1.

Estación de Chamberí, antes y después de la restauración. / Claudio Álvarez

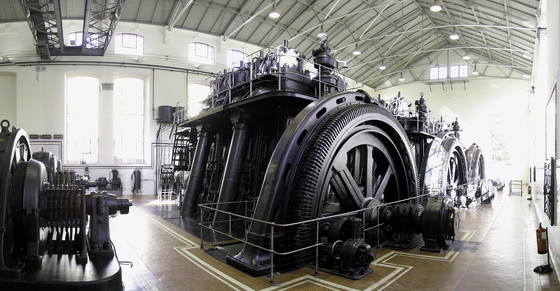

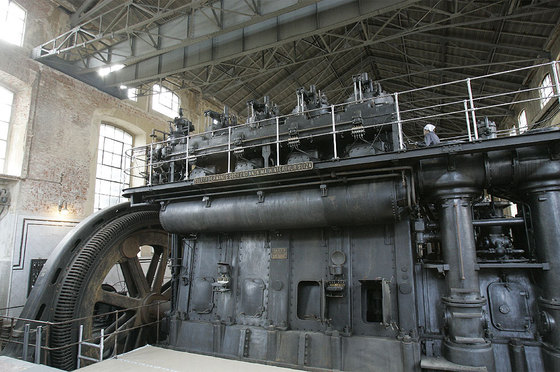

Más de 30 años después del cierre, cuando ya Metro contaba con cerca de 300 estaciones, se emprendió su recuperación, al igual que con la nave de motores de la central térmica de Pacífico, convertidas en el museo Andén 0.

Nave de motores de Metro en Pacífico. / Metro de Madrid

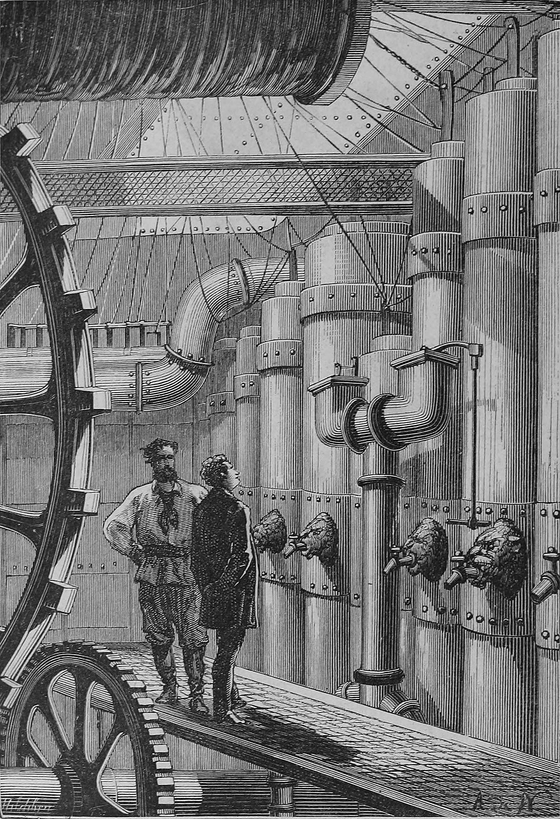

Esta última es un espacio que haría feliz a cualquier amante de la estética Steam Punk: enormes engranajes de acero pavonado, diales, transformadores, alternadores, conmutatrices exafásicas, calderas de aire comprimido, depósitos de aceite, rectificadores de mercurio y tres enormes motores térmicos, de 1.500 CV cada uno, que evocan la sala de máquinas de un transatlántico. O la del Nautilus, el submarino del capitán Nemo.

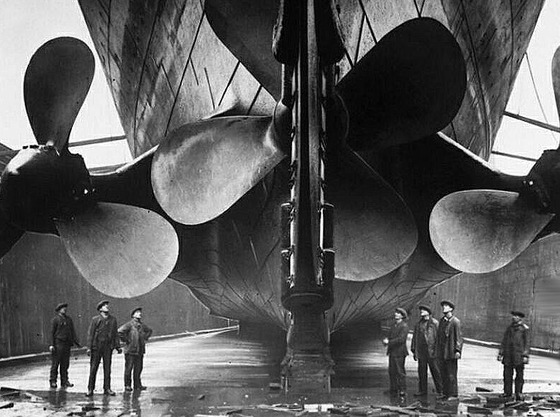

Se ha dicho en alguna ocasión que son como los del Titanic, pero no es así: el Titanic llevaba turbinas de vapor de 50.000 CV de potencia total, mientras que los de la central de Pacífico son diesel, y de un total de 4.500 CV.

Hélices y timón de popa del Titanic, en los astilleros de Belfast.

La central de Pacífico se terminó de construir en 1923 para solventar los frecuentes fallos del suministro eléctrico en la red del Metro. La instalación podía transformar la corriente alterna suministrada por las compañías en la corriente continua que emplean los trenes, y en caso necesario, también generar su propia energía. Durante casi toda la Guerra Civil (1936-1939) abasteció de electricidad a la población de Madrid, sitiada por las tropas de Franco. El gasoil empleado para alimentar los motores costaba entonces 375 pesetas por tonelada (2,25 euros).

Uno de los motores diesel de la nave de Metro en Pacífico. / Cristobal Manuel

La instalación de esta compleja maquinaria corrió a cargo de Carlos Laffitte, el ingeniero donostiarra que se ocupó de la electrificación del Metro de Madrid, dirigido por Miguel Otamendi, mientras que la construcción de la nave fue obra del arquitecto Antonio Palacios, que extendió el uso de azulejos biselados a los edificios auxiliares de Metro como imagen de la compañía.

Panel de control de la nave de motores de Pacífico. / Claudio Álvarez

La creciente regularidad del suministro eléctrico al Metro hizo innecesaria la producción de energía, y la sala de motores de Pacífico quedó definitivamente fuera de servicio en 1972. Las obras de rehabilitación de la nave, a cargo del arquitecto Carlos Puente, han recuperado el aspecto original de edificio; también se ha limpiado y restaurado la maquinaria, empleando técnicas arqueológicas similares a las que se utilizan para conservar las legendarias espadas falcatas que usaban los guerreros iberos.

Falcata ibérica del Museo Arqueológico Nacional en Madrid.

Desde 2008, tanto la nave de motores, ubicada en la calle Cavanilles, junto a la sede de Metro, como la estación de Chamberí, en la plaza homónima, se pueden recorrer de manera gratuita, de martes a viernes entre las once de la mañana y las siete de la tarde, y los sábados, domingos y festivos, entre las once y las tres de la tarde. Otro fantasma: el de la monumental fuente de los Caños del Peral, ideada en 1565 por Juan Bautista de Toledo, cuyos restos aparecieron bajo las obras del metro de Ópera.

Restos de la fuente de los Caños del Peral, bajo la plaza de Ópera. / Samuel Sánchez

Justo al lado se encuentra el Teatro Real, con su planta en forma de ataúd y su caja escénica, un enorme vano en el que cabría el edificio de Telefónica de la Gran Vía madrileña. Por dentro, el edificio de factura neoclásica que mira al Palacio Real y da la espalda a la ciudad se asemeja a un transatlántico, con una tripulación permanente de unas 500 personas (a las que habría que añadir los cerca de 200 artistas involucrados en cada producción operística), y los espectadores (1.745 de aforo máximo) como pasajeros. Tiene 22 plantas, ocho de ellas subterráneas, que albergan camerinos, salas de ensayo, talleres de vestuario y de utillaje, tintorería. También tiene una historia de malditismo. Pero esa es otra historia.

Comentarios

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.