El verano más extraño de Europa

Bañistas bajo la lluvia, un último refugio para los escritores que huían de Hitler en el 36, la casa-museo del gran pintor de máscaras, la covid que está y no está, y un encuentro con el rockero que une Bélgica. EL PAÍS emprende un viaje en coche, tren y barco a través de un continente atenazado por la pandemia, entre Ostende y el delta del Danubio, en el confín oriental de la UE

Es el fin de un continente: un finis terrae. O su kilómetro cero, si se da la espalda al mar. La marea baja, el graznido de las gaviotas, una lluvia persistente que por momentos convierte la ciudad en una pecera aislada del tiempo y del espacio. Los bañistas intrépidos, severamente vigilados por los socorristas con su uniforme rojo.

“Está muy fría, muy fría”, dice Naser, un adolescente que acaba de salir. “Y salada”. Tiembla, corre, se pelea entre risas con su amigo Hariri por un trozo de toalla.

La etimología de Ostende da pie a la confusión: el fin oriental. Es porque, en su origen, el lugar donde hoy se eleva la ciudad era el este de una isla ante la costa belga. La isla ya no existe y Ostende no es el fin oriental. Si acaso, el occidental. Más allá de la playa de arena, las olas y, más allá aún, el Reino Unido.

“Era verano, había en el periodismo poco trabajo —el mes de julio suele ser en Europa el más tranquilo del año—, en vista de lo cual decidí ir a pasar ocho días en Ostende”, escribe Josep Pla en uno de los cuentos de La vida amarga. Desde la ventana del Excelsior, el narrador observa la playa. Y ve “todo tipo de monstruos humanos, machos y hembras, secos y mojados, jóvenes y viejos”.

Ostende, 70.000 habitantes, aristocrática y popular. Canalla y sofisticada. Literaria. Arrasada con sus edificios belle époque por los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial y reconstruida en el estilo gris y funcional del milagro económico de la posguerra. Un escenario idóneo de un noir que mezclase contrabandistas y equívocos artistas de cabaret: el casino Kursaal, el hôtel du Parc. Un puerto brumoso del que saliesen los últimos barcos al exilio o al que llegasen las estrellas en busca de una penúltima oportunidad, como una película de Fassbinder o un relato de Patrick Modiano.

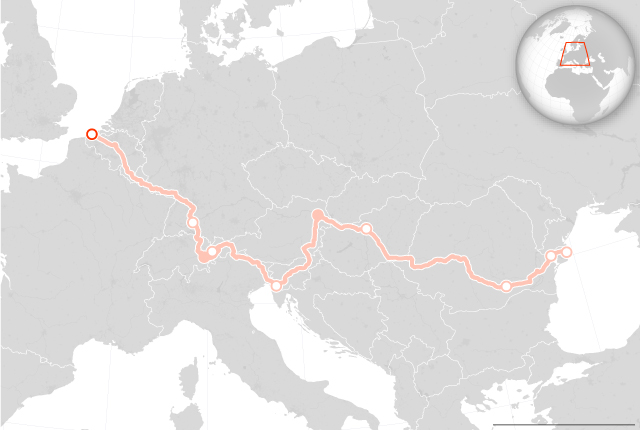

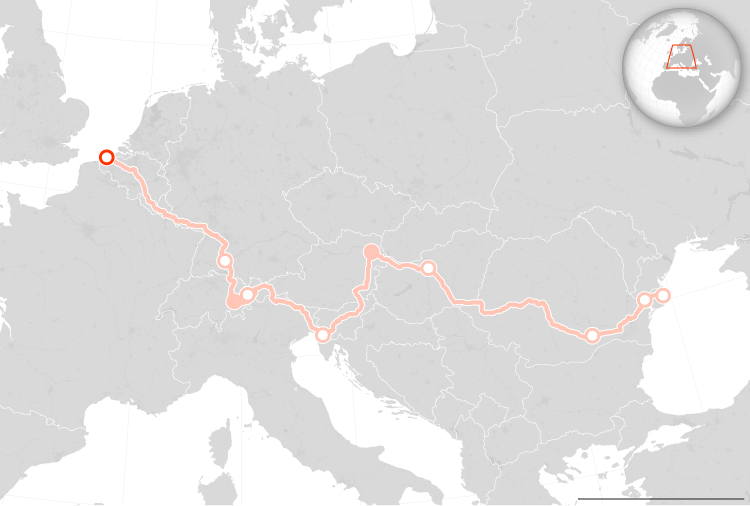

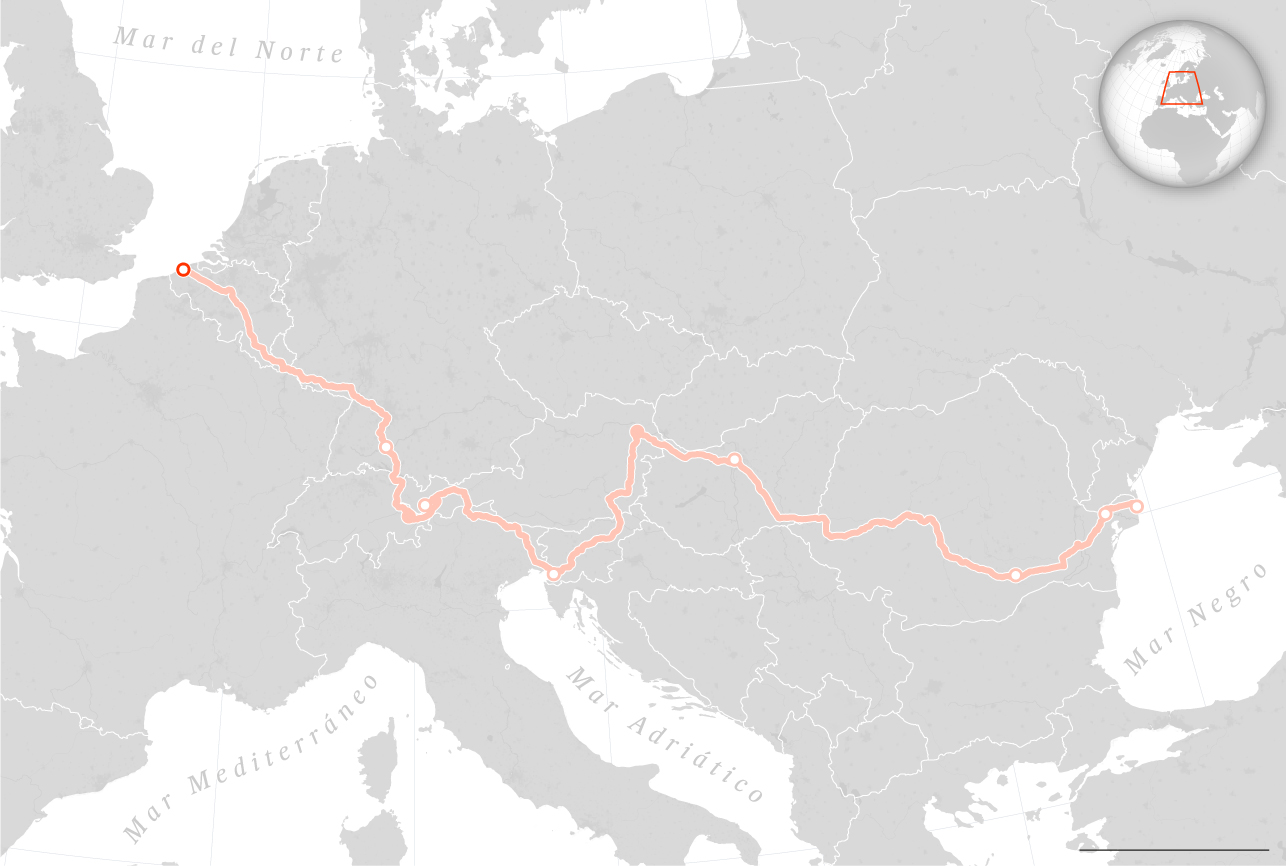

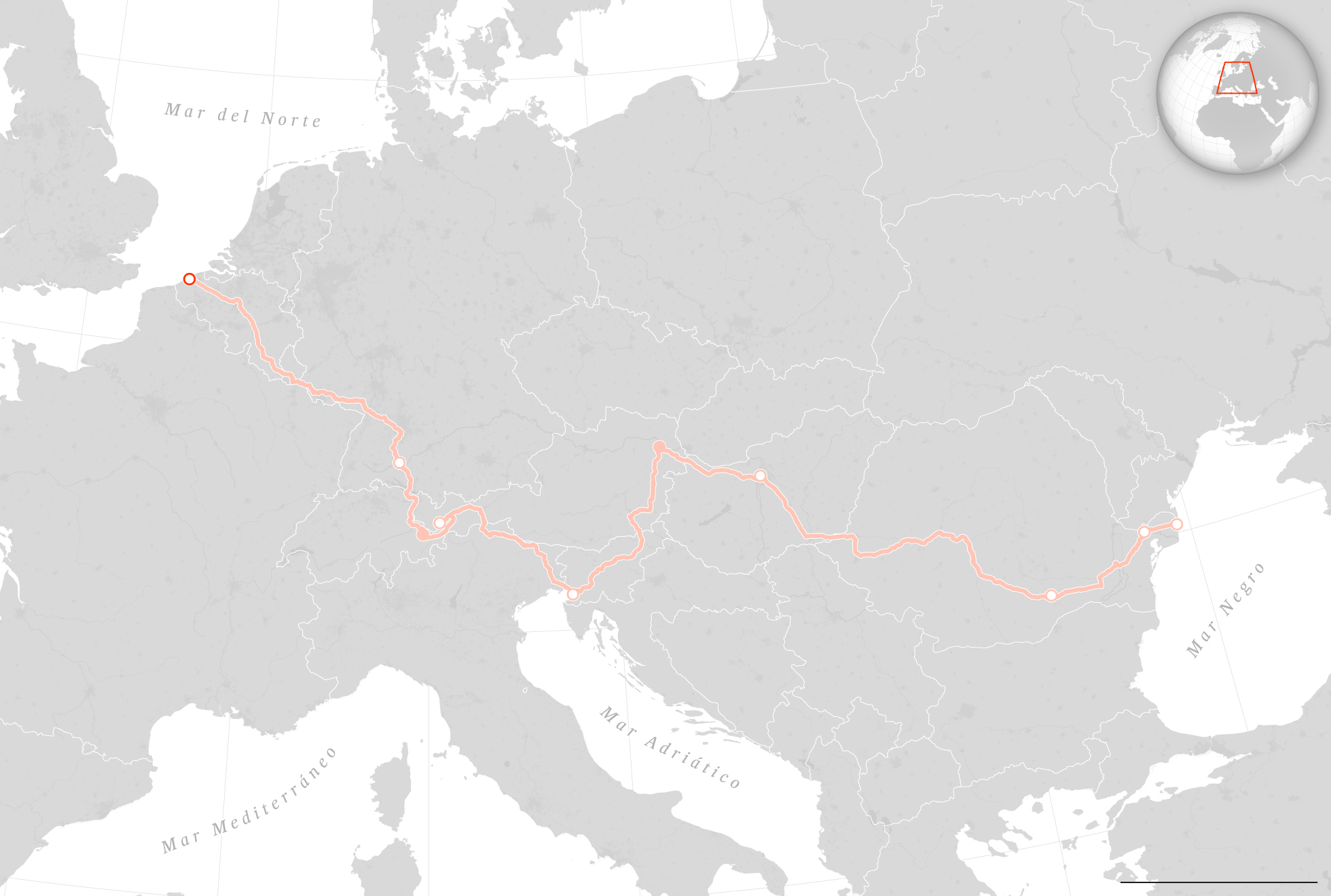

Aquí arranca este viaje del mar del Norte al mar Negro —costa a costa, un fotógrafo y un redactor— por el continente en su verano más extraño, después de un invierno y una primavera pandémicos. Cerca de 140.000 muertes y más de 1,4 millones de casos en la Unión Europea; un confinamiento que frenó la expansión del virus; una desescalada sin convicción; y, en el horizonte, un otoño y otro invierno a tientas.

Ostende

Bélgica

polonia

Alemania

Ucrania

Viena

Austria

Budapest

Hungría

Ischgl

Austria

Tulcea

Rumanía

Sigmaringa

Alemania

Davos

Suiza

Sulina

Rumanía

italia

francia

Trieste

Italia

Bucarest

Rumanía

600 km

Ostende

Bélgica

polonia

Alemania

Ucrania

Viena

Austria

Budapest

Hungría

Ischgl

Austria

Sigmaringa

Alemania

Tulcea

Rumanía

Sulina

Rumanía

francia

Davos

Suiza

Bucarest

Rumanía

Trieste

Italia

italia

600 km

Bielorrusia

Ostende

Bélgica

polonia

Alemania

Ucrania

Viena

Austria

Budapest

Hungría

Sigmaringa

Alemania

Ischgl

Austria

Tulcea

Rumanía

Sulina

Rumanía

Davos

Suiza

francia

Bucarest

Rumanía

Trieste

Italia

italia

400 km

lituania

Bielorrusia

Reino

Unido

polonia

Ostende

Bélgica

Ucrania

Alemania

chequia

Viena

Austria

Budapest

Hungría

Sigmaringa

Alemania

Ischgl

Austria

Sulina

Rumanía

rumania

Tulcea

Rumanía

Davos

Suiza

francia

croacia

Bucarest

Rumanía

Trieste

Italia

italia

Bosn. y

Herz

serbia

bulgaria

turquía

400 km

grecia

Palmeras, mojitos, mejillones: hay algo fuera de lugar —un vago sentimiento de desubicación— en el Polé Polé Beach, un bar de estilo tropical en la arena empapada por la lluvia y la marea de Ostende.

La covid-19 está y no está. “La gente es más amable ahora”, celebra Benjamin Leyts, camarero. “Nosotros lo tenemos todo el rato en mente: la máscara, lavarnos las manos. Pero, para las personas que vienen aquí, es un día de playa. Se olvidan del problema”, explica su colega Aaron D’Haene.

Hace 106 años, un súbdito del emperador austro-húngaro que pasaba sus vacaciones en Ostende constató un fenómeno similar mientras los engranajes de la Gran Guerra se ponían en marcha. “Los alegres veraneantes se echaban bajo los toldos coloreados en la playa o iban a bañarse, los niños hacían volar cometas y los jóvenes bailaban frente a los cafés en el dique (…). La única perturbación venía del vendedor de periódicos que, para estimular el negocio, gritaba los titulares amenazantes de la prensa de París: Austria provoca a Rusia, Alemania prepara la movilización”, escribiría años después el escritor vienés Stefan Zweig en sus memorias, El mundo de ayer.

Zweig regresaría a Ostende veintiséis años después, en julio de 1936 —todo ocurría en verano en Europa y en Ostende—, pero ya nada era igual. Estaban él y un grupo de exiliados: su amigo el novelista monárquico y dipsómano Joseph Roth, la escritora Irmgard Keun, el trepidante reportero Egon Erwin Kisch, el publicista del Komintern Willi Münzenberg y Arthur Koestler, impaciente por viajar a España tras recibir las noticias de la sublevación contra la República.

“Amigos, enemigos, contadores de historias lanzados a esta playa por los humores de la política mundial. Narradores frente al derrumbe”, escribe el periodista alemán Volker Weidermann en Ostende: 1936, Sommer der Freundschaft (Ostende: 1936, verano de la amistad).

Del Ostende de 1914, del de Josep Pla, del de 1936, poco queda. “El mar, sin duda. Las gaviotas. La atmósfera, la luz: es el final de Bélgica, la sensación de estar en una frontera”, describe el ensayista belga Mark Schaevers, autor de otro libro sobre el mismo grupo, el mismo año y el mismo lugar, Oostende, de zomer van 1936 (Ostende, el verano de 1936). Schaevers explica que el café Flore al que hace referencia Zweig en sus escritos bien podría ser el hôtel du Parc, uno de los pocos locales de época que subsisten.

Ahí, en una mesa, se sienta un hombre de 71 años, la cabeza casi sin pelo debido a la quimioterapia para tratar su cáncer de páncreas, la sonrisa burlona. “Soy un cantante romántico frustrado”, declara Arno Hintjens, medio en serio medio en broma, como casi cada palabra que pronuncia. Se levanta la camisa y, mientras señala una cicatriz, dice: “Me han hecho una cesárea”. Arno, como se le conoce, es el más querido de los rockeros belgas, el que congrega a flamencos y valones como solo pueden conseguirlo la selección nacional de fútbol y la monarquía.

Arno canta en flamenco, en inglés, en francés. Puro Ostende. De James Ensor, el contemporáneo de Zweig, el pintor de las máscaras monstruosas de carnaval y muerte, el gran artista de Ostende, dice: “Es mi mentor. Un provocador, un anarquista. Iba de negro, como yo. No se tomaba en serio a sí mismo…”.

”Nunca he trabajado. ¡Hago música!”, dice en otro momento. “He vivido una vida increíble. Digo gracias a Dios, si es que existe”. Y cuenta que aprendió el blues de los soldados estadounidenses de la OTAN y de los ingleses que traían la música del otro lado del canal, viajó a Katmandú en autoestop, cocinó para Marvin Gaye cuando el soulman se retiró en la costa belga una temporada, y en Estados Unidos descubrió que realmente era europeo. Un “cowboy europeo”, como dice una de sus canciones. En otra, Oostende, bonsoir, evoca los paseos nostálgicos por la ciudad: “Como todas las noches, / no nos decimos nada, / vamos de bar en bar, / no significa nada./ Como todas las noches, / estoy solo contigo, / Ostende, buenas noches”.

Ostende, adiós. Al día siguiente, ya en ruta hacia el mar Negro, Arno nos cita para fotografiarlo en Gante, a 60 kilómetros del fin de Europa, o de su comienzo. Ensaya con su banda para el próximo concierto. “Comed mucho”, se despide. “El invierno será largo”.

En busca del mito europeo

¿Cómo sería ir de una costa a otra en la Unión Europea? ¿Dónde empezaría y dónde terminaría? ¿Cuáles serían sus mitos? El propósito de este periplo era observar y documentar este particular momento en la vida europea: el primer verano con el coronavirus. Y hacerlo coche, en tren y en barco de costa a costa, del mar del Norte al mar Negro. El trayecto debía permitir atravesar varias Europas —la renana y la alpina, la latina y la austro-húngara, siempre en dirección a confín oriental— y buscar el hilo que las conectase: el hilo del “carácter europeo”.

Europa, por contraste con Estados Unidos, no tiene una frontera mítica, sino múltiples fronteras que en estos meses se han vuelto bien reales. Y carece de horizontes inabarcables. Aquí siempre aparece una aldea, una colina, un campo cultivado, una estación de servicio. Aquí todo ha sido conquistado mil veces y mil veces descubierto. “Como las ruinas de Troya con los estratos de las nueve ciudades o como una sedimentación calcárea”, escribió Claudio Magris en El Danubio, “cada fragmento de realidad, para ser descifrado, reclama el concurso de un arqueólogo o de un geólogo, y es posible que la literatura no sea más que esta arqueología de la vida”. Bienvenidos y buen viaje.