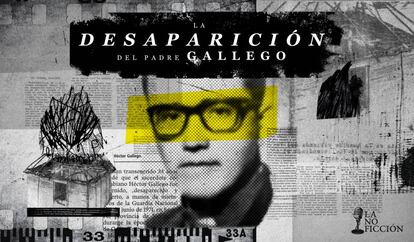

La desaparición del padre Gallego, en formato audio

El periodista Juan Serrano dirige, escribe y narra este 'podcast' de investigación sobre la desaparición del sacerdote colombiano Héctor Gallego

La tradición del periodismo narrativo es fecunda en Latinoamérica. Grandes nombres que van desde Tomás Eloy Martínez o Martín Caparrós hasta Leila Guerriero y, por supuesto, Gabriel García Márquez. En formato audio, por el contrario, la tradición se ha desplegado con fuerza en Estados Unidos gracias a shows apasionantes como Serial, Caliphate o Slow Burn. Pero, ¿qué sucede en México, Colombia o Chile? El referente de Radio Ambulante o Las Raras Podcast es indiscutible pero, ¿hasta dónde llega la oportunidad del podcast narrativo de no ficción? Juan Serrano, periodista amante de las grandes historias, se hizo la misma pregunta. El resultado es una serie documental asombrosa: La desaparición del padre Gallego, una serie que investiga qué ocurrió con este sacerdote en Panamá y por qué nadie le recuerda en Colombia, su país natal.

- P. Hábleme de su formación y de cómo empezó a interesarse por un formato como el podcast.

- R. Me formé como abogado en Colombia, pero al poco tiempo de ejercer la profesión me di cuenta de que no era lo mío. Ya en la universidad había cursado algunas clases de periodismo y gracias a ello descubrí que no había nada que me fascinara más a nivel profesional que hacer entrevistas, pasar horas en una hemeroteca y luego poner en un texto las cosas que averiguaba. Abandoné el derecho definitivamente en 2016 y con unos ahorros que tenía me dediqué un año largo a escribir una biografía sobre uno de los pioneros del periodismo investigativo en Colombia: Alberto Donadio. Mi interés por el audio se dio precisamente durante ese proceso de escritura. Quería mejorar mi nivel de inglés y para entrenar el oído comencé a oír podcasts norteamericanos. Ahí fue que un mundo nuevo se abrió delante de mí y aparecieron otros referentes que ahora quería emular con mi trabajo. Me aventuré con el formato sin tener mucha idea de cómo estructurar un guion ni cómo modular la voz para radio.

- P. ¿Cómo conoce la historia del padre Gallego?

- R. Supe de la existencia de este sacerdote de una manera impensada: en un libro sobre el escándalo financiero de los papeles de Panamá escrito por el periodista Jake Bernstein. Bernstein dedicaba allí algunos capítulos a narrar la historia de Mossack Fonseca —la firma de abogados panameña de la cual provino la filtración de documentos que originó el escándalo— y, al referirse a Ramón Fonseca Mora, uno de sus socios, contaba que este, en su juventud, mantuvo una cercana amistad con un sacerdote colombiano llamado Héctor Gallego, que había desaparecido en Panamá durante la dictadura militar. El dato despertó mi interés pues jamás había oído mencionar ese nombre en mi país. Bernstein, además, revelaba un detalle alucinante: decía que, de acuerdo con una investigación del reportero Seymour Hersh publicada en el New York Times, el padre Gallego había sido arrojado desde un helicóptero a la selva del Darién y había sobrevivido al golpe. La alusión al caso del sacerdote en el libro de Bernstein no ocupaba más de tres cuartillas, pero con lo que dijo bastó para seducirme. Así comencé a seguirle el rastro.

- P. ¿Cuánto tiempo duró la producción e investigación? ¿Qué fuentes tenía y cuántos lugares visitó?

- R. En la producción de la serie llevamos embarcados cerca de 14 meses. La fase de reportería más intensa la hicimos entre mayo y octubre de 2018, pero cada episodio nos demanda reportería adicional. Siempre surgen preguntas al momento de escribir los guiones y hay que volver de nuevo a las fuentes para completar lagunas que nos hayan quedado. En los primeros meses, entrevisté a las hermanas del sacerdote, visité en su casa en Santa Fe (Panamá) al campesino que fue testigo del secuestro del cura y recogimos mucha información en archivos públicos y hemerotecas de Panamá y Colombia. Por tratarse de un hecho ocurrido hace casi medio siglo (el cura desapareció en 1971), yo pensaba que solo iba a ser posible reconstruir la historia por medio de fuentes secundarias. Pero he tenido suerte: la familia me confió los casetes de audio y vídeo que habían ido recopilado del caso, con lo cual hemos podido darle textura sonora al podcast. Hay grabaciones estupendas como una entrevista que dio el padre Gallego cinco días antes de ser visto por última vez o audios de sus familiares rogando clemencia a los captores del sacerdote.

- P. ¿De qué manera han trabajado un guion de ocho episodios con una historia tan compleja?

- R. No escribí la primera línea del primer guion sin antes tener una línea de tiempo muy detallada de esta historia, que abarcaba tanto los hechos clave de la vida del padre Gallego como todas las repercusiones que desató su desaparición. Eso me sirvió para tener una noción general del arco narrativo de toda la historia y hacer más digerible una trama que tenía muchos nudos. Ahora bien, este trabajo ha tenido algo peculiar y es que lo hemos ido publicando a medida que la investigación continúa su curso. El primer episodio lo lanzamos cuando teníamos dos más producidos, pero de ahí en adelante todo estaba por construir. Aunque mentalmente tenía esbozada una idea de hacia dónde debía caminar la historia y qué camino debía tomar, no sabía de antemano el número de episodios que tomaría contarla. A veces sucedía que una serie de hechos que preveía poder narrar todos en un mismo episodio, debía al final partirlos en dos o hasta tres para no hacer capítulos demasiado largos. Aclaro, además, que la serie no está concluida: en los próximos días estará en el aire el noveno episodio, y entonces solo restará el capítulo de cierre.

- P. Háblenos del diseño sonoro de la serie, porque creo que es austero pero muy efectivo.

- R. Este podcast lo hacemos, como decimos en Colombia, con las uñas. Recurrimos a librerías musicales pues no estamos en condición económica de producir música original. De manera que esto del diseño austero es menos algo deliberado que una consecuencia del bajo presupuesto. Ahora bien, Daniel Díaz, quien se encarga de la mezcla y la musicalización de los episodios, es un gran batería y es dueño de un sentido innato del ritmo. La idea que lo ha guiado es la de utilizar música que insinúe determinadas atmósferas, pero dejando que sea la trama la que se luzca. La historia del padre Gallego es por sí misma bastante triste, sobre todo si se cuenta —como lo hemos hecho— desde el prisma de quienes han sufrido con su ausencia. En ese sentido, un error que hemos procurado no cometer es el de convertir todo esto en un melodrama efectista a punta de trucos musicales.

- P. ¿Cuáles han sido sus referentes en este formato de podcast narrativo de no ficción?

- R. Me gustan muchos los podcasts seriales, sobre todo aquellos que involucran un alto componente de periodismo de investigación. Programas como Serial o In the Dark me han mostrado que el formato de audio es un vehículo formidable para hacer denuncias de interés público y llegar a audiencias masivas con asuntos complejos y en apariencia poco taquilleros. También me han marcado mucho podcast que revisitan pasajes poco explorados de la historia o que descubren nuevas subtramas en viejos escándalos políticos. Hablo, por ejemplo, de programas como Slow Burn, del portal Slate; Revisionist History, de Malcolm Gladwell; Bag Man, de Rachel Maddow, y Througline, de NPR. Aparte de estos, Radio Ambulante es un paso obligado para todos los hispanohablantes que amamos las buenas historias en general. En lo personal, su trabajo es también un constante estímulo para perseverar en este oficio.

- P. ¿Cómo nace La no ficción y qué proyectos tienen entre manos?

- R. Inicialmente, yo quería hacer un programa de entrevistas con periodistas y cronistas. Emular lo que hacen en Longform, un podcast en el cual los mejores escritores de no ficción en inglés hablan acerca de su oficio. Sentía que, para empezar, un proyecto de esas características era algo que estaba a mi alcance y que podría haber un público para ello (aspirantes a cronistas, como yo). Lo llamé La no ficción. Al poco tiempo, sin embargo, me di cuenta de que no soy tan buen entrevistador como desearía y que me siento más cómodo escribiendo guiones y utilizando las entrevistas como simple materia prima de una historia con múltiples fuentes. Desde entonces La No Ficción viró hacia algo más narrativo.

En cuanto a proyectos de futuro, acabamos de ser escogidos en la segunda ronda del Google Podcasts creator program. En el marco de ese programa vamos a producir un podcast narrativo que conjugará historia —con mayúsculas— y dramas íntimos. Se va a llamar Un periódico de ayer. Trataremos de que sea una nueva pata de La No Ficción, pero eso aún no está acordado. Eso sí, los productores seremos los mismos —más un refuerzo— y además va dirigido al mismo tipo de audiencia.

- P. ¿Cuál es su modelo de negocio? ¿Monetizan el contenido?

- R. Hasta ahora no hemos obtenido ninguna ganancia económica por el podcast. El proyecto arrancó de una manera bastante silvestre, con el entusiasmo como combustible principal. Naturalmente que queremos que esto sea no solo una pasión creativa sino que al mismo tiempo sea un oficio alrededor del cual podamos estructurar nuestra vida económica y profesional. Es algo en lo que constantemente estamos pensando y hemos tanteado algunas posibilidades, sin que haya nada concreto hasta el momento. En todo caso, siento que en la medida en que le sigamos apostando a las buenas historias y al buen entretenimiento sonoro; en la medida en que nuestros contenidos se les conviertan imprescindibles a una creciente franja de oyentes y destaquemos en el escenario colombiano como productores de audio de gran calidad, las fórmulas de monetización llegarán tarde que temprano. Pienso, por ejemplo, que un trabajo como el del padre Gallego podría perfectamente convertirse en un documental para alguna plataforma de streaming de vídeo. Nadie lo ha propuesto y seguramente no va a pasar, pero lo que quiero decir con esto es que cuando uno le apuesta a las buenas historias se abre un abanico inmenso de posibilidades.

- P. ¿Cómo crees que avanza el podcasting en español y muy concretamente en Colombia?

- R. Mi impresión es que en Colombia el interés por los podcasts crece sostenidamente, sobre todo entre el público urbano y joven. Ese crecimiento ha estado jalonado por el hecho de que algunas figuras conocidas de la radio tradicional han migrado hacia proyectos nativos digitales. También, sospecho, que el factor Radio Ambulante ha influido bastante (aunque no sé de cifras, me atrevo a decir que Colombia es uno de los países donde han tenido una mayor penetración). En todo caso, todavía es muy prematuro para hablar de industria. Los programas que han logrado fichar algún patrocinador se cuentan con los dedos de una mano y por lo general la gente que está haciendo podcast no está dedicado a ello tiempo completo. ¿Qué hace falta para que el crecimiento sea más acelerado? ¿Un show que la saque del estadio y se convierta en un hito cultural como ocurrió en Estados Unidos con Serial? No lo sé. Creería que, a medida que vayan apareciendo podcasts mejor logrados y nuevos formatos (podcast de ficción, por ejemplo), a medida que aparezcan patrocinadores y capitales dispuestos a invertir, el consumo de podcast irá ganando terreno. Con frecuencia veo a alguien pidiendo por Twitter una recomendación sobre qué podcast oír. Eso me parece muy sintomático del momento que estamos viviendo en el podcasting en español. Seguramente son personas que aterrizaron en algo que les encantó, ya se devoraron todo el feed de ese show y ahora no hallan algo semejante para seguir enganchados. En esa orfandad hay una enorme posibilidad.

- P. Por último, recomiéndeme algunos podcasts que esté escuchando ahora.

- R. Hace poco escuché uno estupendo: The Shrink Next Door, una coproducción de Wondery y Bloomberg. Cuenta la historia de un psiquiatra neoyorquino que movió como un titiritero los hilos de la vida de uno de sus pacientes. Y ahora mismo ando escuchando The Ballad of Billy Balls, de los mismos productores de Crimetown. Una verdadera joya que mezcla true crime, secretos familiares y la escena punk del East Village neoyorquino de los años setenta. Apenas voy en el cuarto episodio y desde ya presiento que será uno de los mejores podcasts que escuche este año

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.