Los presentes lejanos

A la luz de una vela Charlotte Brontë escribe con una letra minúscula en una hoja no mayor que la palma de una mano, una noche de tormenta, y para aprovechar más el papel la letra se va haciendo más diminuta todavía a medida que escribe y llena hasta el filo mismo de la hoja. Es noche cerrada, aunque sólo son las siete. Quizás ve su reflejo en el cristal de la ventana que sacude el viento. Es febrero de 1836, Brontë tiene 19 años y ha empezado a trabajar como maestra en un colegio que es un caserón helado en medio de un páramo. Está agotada después de una jornada de trabajo de doce horas, entre gente ajena y hostil, que le despierta una añoranza infinita de su casa familiar y de sus padres y hermanos. Los rasgos de la escritura son veloces y quebrados: casi podríamos escuchar el roce continuo y entrecortado de la punta de la pluma, que moja de vez en cuando en el tintero. El acto de escribir le parece "un refugio que nadie conoce en esta casa salvo yo misma". El cuarto, la luz de la vela, la soledad, la escritura, le hacen sentirse en un arca que flota sobre las aguas de un mundo tan ajeno a ella como si lo hubiera anegado un diluvio universal.

Los presentes son simultáneos; el instinto de dejar constancia de una catástrofe que está sucediendo ahora mismo se prolonga idéntico

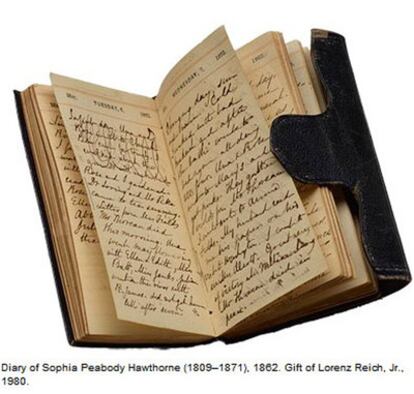

Pero no sólo escribe por las noches, cuando se encuentra a solas en su cuarto, antes de acostarse. En un aula helada, a primera hora de la mañana, con toda la pesadumbre del comienzo del día gris y de la jornada que le queda por delante, abre un libro de texto y toma un lápiz y quizás mientras los estudiantes hacen algún ejercicio ella escribe con el lápiz en el reverso de una página en blanco, la letra más pequeña todavía, casi como de un mensaje cifrado, y cuenta que no hay fuego en el aula y que está muerta de frío: ese momento me llega intacto como una sensación física cuando miro el viejo libro escolar con tapas de cartón muy gastadas en una vitrina de la Morgan Library y reconozco esa letra, y en ella esa voz tan precozmente llena de literatura y de ambición de vivir. En el interior de las vitrinas, en esta mañana en la que hace en la calle un frío como el que debió de sentir Charlotte Brontë, en las vitrinas de la Morgan Library hay cuadernos abiertos, páginas manuscritas, líneas de tinta o de lápiz desvaídas por el paso de siglos: pero hay sobre todo momentos en el tiempo, fechas exactas recién escritas al comienzo de páginas todavía en blanco, incisiones de vidas igual de visibles que una pisada en la superficie de la Luna. El 16 de febrero de 1843 Henry David Thoreau acompañó la anotación en su diario con el dibujo de una hoja de árbol apresada en el hielo y el de la pluma de un pájaro. El 5 de agosto de 1842 Nathaniel Hawthorne, que llevaba casado muy poco tiempo, apuntó que no paraba de llover y que en aquella casa en la que vivía con su esposa tenía la sensación de ser un Adán que habitara en el Paraíso sin sospechar que alguna vez sería expulsado.

Lo digo en pasado, pero debería hacerlo en presente. El presente es el tiempo único en el que se conjuga el acto de escribir un diario. Un día de 1666 Samuel Pepys anota que lo han despertado a las tres de la madrugada y que al asomarse a la ventana ha visto un gran incendio extendiéndose por las calles de Londres. El 8 de octubre de 1822, Elizabeth Eastman Morgan, un ama de casa de Nueva Inglaterra que llevó durante dieciséis años el registro de sus tareas domésticas, de los frutos de las estaciones, las fiestas y los pequeños acontecimientos de su comunidad, hace inventario de sus modestas posesiones materiales, entre ellas "un abanico verde, un abanico negro, un camisón, un par de guantes de seda, una biblia, unas tijeras, un dedal de plata, un diccionario, un libro de salmos". Un día de 1812 el cirujano personal de Napoleón apunta con escritura rápida y temblorosa la escena terrible a la que acaba de asistir cuando una masa de soldados franceses envueltos en harapos, muertos de hambre y de frío, acompañados por mujeres y niños, intenta pasar un puente huyendo de la caballería cosaca. Caen al agua turbulenta y muy fría, muchos de ellos se ahogan, los que no se han decidido a cruzar son degollados por los sables de los cosacos. Su cuaderno está envuelto en un forro de cuero rojo, atado con cintas: lo llevaría en un bolsillo interior del uniforme, cerca del corazón agitado por latidos violentos, protegido de la humedad, como un mensaje urgente y secreto para entregar al porvenir.

Los presentes son simultáneos; el instinto de dejar constancia de una catástrofe que está sucediendo ahora mismo se prolonga idéntico: cerca del cuaderno del cirujano de Napoleón está el de un teniente de la policía de Nueva York escrito en las horas y días siguientes al 11 de septiembre de 2001. Las páginas tienen un membrete de formularios oficiales: los rasgos de la escritura a bolígrafo se inclinan en el empeño de contarlo rápidamente todo. El material inmediato es lo que acaba de ocurrir o lo que ahora mismo está ante los ojos. Un día de 1973, en Memphis, en una habitación de hotel, durante su gira con The Band, Bob Dylan dibuja en un cuaderno de anillas: la mesa, la ventana, la calle con tráfico y coches aparcados, los edificios, una vista cualquiera en un día cualquiera que de pronto es memorable, porque a pesar de su apariencia de monotonía sólo existe una vez. El 30 de julio de 1863, Walt Whitman anota con una caligrafía de grandes vuelos gestuales su visita a un hospital de soldados heridos en Washington. En un cuaderno que tiene más de libro de contabilidad que de diario Edward Gibbon, que lleva años dedicado a la tarea interminable de escribir su historia de la decadencia y caída del Imperio Romano, apunta el importe de los libros, el papel, la tinta que ha comprado, así como la pequeña deuda que le ha devuelto al cocinero de un amigo suyo. El 18 de agosto de 1841, Fanny Grenfell, separada a la fuerza por su familia del hombre del que está enamorada -él es católico y pobre-, escribe en secreto una entrada de su diario, que tiene la forma de una carta dirigida a él: ha soñado que recibía una carta suya, y que al abrirla reconocía su propia letra, la carta escrita por ella misma. El 31 de mayo de 1938 John Steinbeck consigna que acaba de empezar Las uvas de la ira.

Acabo estremecido y mareado de tantos presentes. En la tienda de regalos me compro un cuaderno de tapas negras y hermosas hojas en blanco. La acera llena de sol y de nieve, la calma del domingo en Madison Avenue, el taxista haitiano que conduce escuchando un noticiario en francés, son parte de un relato posible que quizás valdría la pena escribir, la crónica nunca banal de un solo día.

The Diary: Three Centuries of Private Lives. The Morgan Library Museum. Nueva York. Hasta el 22 de mayo. www.themorgan.org. antoniomuñozmolina.es

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.