El lenguaje de las huellas

En Las veinticinco historias del espectro en el cadáver (Vetalapancavinsati) de la tradición hindú se cuenta esta extraordinaria historia:

Siguiendo el rastro de un animal, durante una partida de caza, un padre y un hijo encuentran unas huellas que de inmediato atraen su atención. Las huellas pertenecen sin duda a dos mujeres y los ojos experimentados de los cazadores comienzan a construir no sólo su presencia física sino los rasgos de su personalidad. Llegan a la conclusión de que corresponden a una madre y a una hija de alta cuna, una reina y una princesa que huyen de un gran peligro. Las huellas grandes les hablan de la gran belleza de la reina y las pequeñas de la fascinante princesa. El padre, jefe de una tribu de la montaña, es un hombre viudo y lleva años negándose a un nuevo matrimonio, mientras el hijo es todavía célibe. El joven, enamorado ya de la princesa invisible, arranca al padre la promesa: cuando las encuentren, el padre se casará con la mujer de las huellas grandes y él mismo con la mujer de las huellas pequeñas, como corresponde a su rango y a su edad. Por último, hacen un juramento solemne. Padre e hijo, entonces, se lanzan a la búsqueda de las dos mujeres a las que no tardan en encontrar. Su destreza en la interpretación de las huellas se ve enseguida confirmada: como habían adivinado, se trata de una madre y una hija, una reina y una princesa que, tras la repentina muerte del rey, habían huido de una corte donde sus vidas corrían peligro, aunque, para su gran sorpresa, las huellas grandes pertenecían a la princesa y las pequeñas a la reina. Ligados por el juramento hecho, el padre se casa con la princesa, y el hijo con la reina. Las huellas habían hablado un lenguaje muy profundo, habían dejado signos grávidos en la tierra, una verdad incompleta de la cual la poesía extrae inmediatas enseñanzas.

Las huellas son una suerte de escritura con la que hablamos de nosotros, con la que nos decimos sin palabras

Gran intérprete de huellas, el cazador sabe si el oso que persigue está tranquilo, fatigado, o inquieto; las huellas del zorro en la nieve hablan de su hambre o de su miedo, lo muestran atento a todo lo que sucede a su alrededor, dicen si camina despacio o deprisa, señalan el lugar exacto en el que unos instantes antes tomó impulso y se lanzó a una veloz carrera.

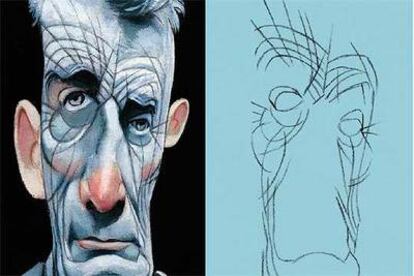

Igual que sucedía en la historia del padre y el hijo del Vetalapancavinsati, las huellas son una suerte de escritura con la que hablamos de nosotros, con la que nos decimos sin palabras. Huellas son las arrugas del rostro, erosionado por la emoción, por la mueca interna, repetida infinitamente, que se abre en la superficie de la piel. El rostro de Samuel Becket, esa profunda caligrafía que no deja un solo parche de piel sin deletrear, como si también tuviera que escribir sin palabras y la piel dijera lo que ni siquiera sabe. Frente al rostro plagado de profundos surcos del labriego, marcado por la lluvia, el sol y el viento, el rostro de Becket parece haber sido labrado por inclemencias interiores, y las arrugas de su cara, verdaderas zanjas que nos interrogan desde la fotografía, quizá sean grietas abiertas en el silencio que finalmente fue su casa.

En sus conversaciones con el escritor irlandés, el dramaturgo y poeta Charles Juliet relata cómo en el manuscrito original de Esperando a Godot, que el escritor le tiende, no aparece una sola corrección: "Todo ocurría entre la mano y la página", comentó Becket.

Podríamos decir que en la caligrafía todo ocurre entre la mano y el corazón, entre la mano y el órgano de la emoción. Lo invisible se hace visible.

E, igual que el quiromántico, que lee las arrugas de la palma de la mano -la línea de la vida, la línea del amor, la línea de la muerte-, igual que el cazador que escruta las huellas del zorro en la nieve, el grafólogo estudia los rasgos de las letras: huellas que están vivas, que palpitan, que conservan un remanente de calor; el grado de presión que el escribiente ha ejercido sobre el papel, la forma como ha tachado una letra, la complejidad o la sencillez de su rúbrica...

las arrugas de la palabra hablan de sufrimiento contenido, de abandono o de esperanza; la punta del lápiz o del fino rotulador se convierte en un sismógrafo y la página en blanco, en un inesperado mapa de las emociones. La "M" mayúscula y el concepto que tenemos de nosotros mismos, la "d" minúscula y nuestra capacidad creadora, la barra de la "t" y nuestra voluntad de acción, la "g" minúscula y nuestros impulsos sexuales. Repasamos el cuaderno que escribimos hace diez o quince años y vemos que, igual que ha cambiado la caligrafía de nuestro rostro, nuestra letra no es la misma, se ha transformado. Los rasgos de nuestra antigua letra parecen ahora arrugas de leche.

Escribía Edmond Jabès: "Quienes ponen cuidado en formar bien sus letras y en el escrupuloso dibujo de sus palabras son seres felices. Duermen y se despiertan en palacios. Los demás son seres atormentados. Su universo es informe, está sujeto a mil interpretaciones, da pie a toda clase de metamorfosis". Antes quizá creíamos saber y nuestra letra era reflejo de esa creencia; ahora, la duda es nuestra seña de identidad. Podríamos decir que, tras pasar una noche escribiendo, el poeta no reconoce su propia letra por la mañana.

María Zambrano, grafóloga sin título, reparó en el modo como santa Teresa de Jesús fue con el paso de los años descarnando el edificio de su firma y terminó "por dejar su nombre solo, en el aire". En el mismo texto, titulado El místico, también analiza la firma de san Juan de la Cruz, en la que ve un corazón que comanda todas las palabras: "Todo su nombre navega custodiado dentro de algo, sin defensa defendido... y se mueve, transita, trasciende conteniendo este corazón y su misterioso signo, contenido todo ello sobre el vacío que bien podría ser el de la inmensidad de las aguas". Para María Zambrano la firma de san Juan de la Cruz es un poema revelador, exento de cualquier narcisismo: "No se mira mas se da a ver, que es el don del que no se detiene a mirarse en agua ni espejo alguno aunque sea de cristalina fuente".

Tampoco el pez rubrica las aguas y el poeta Muso Soseki (1275-1351) recuerda que "nunca los pájaros han dejado huellas en el cielo azul".

El sueño de la poesía es el de desaparecer en su propia huella.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.